日産スポーツカーの系譜で言えば「Zシリーズ」は「SP・SR」の後継車だが、「SP・SR」が英国風の小型オープンカーで「スパルタン」な居住性を備えていたのに反して、「Zシリーズ」はやや大きくクローズボディで快適な居住性を持ち、長距離の移動も可能な実用性の高い車となった。新しい車の性格を決めたのはアメリカ市場を視察してアメリカ人のスポーツカーに対する動向を見抜いた「片山豊」氏だった。「スパルタン」こそスポーツカーの醍醐味と信じる硬派と違って、実用本位のアメリカではスポーツカーでも「快適な乗り心地」は否定されず、「GT」(グランドツーリング)と言うスポーティだが快適な居住性を持つ車が生まれていた。片山氏は後年「アメリカ日産」の社長となり、アメリカでは「ミスターK」「Zカーの父」と呼ばれ、1998年には日本車の対米輸出に功績があったと認められ、アメリカで「自動車の殿堂」入りを果たしている。

<開発・プロトタイプ>

最初の「Zシリーズ」(S30)が発売されたのは1969年 10月だが、構想のスタートは1965年「松尾良彦」氏が社内の大幅な組織変更で第1造形部第4スタジオの「チーフデザイナー」となった所から始まった。「片山豊」は「Zカーの父」として知られるが、構想について口頭で語っただけで図示はしていない。それを聞いて「Zカー」の形をデザインしたのは「松尾良彦」という事は意外と知られていないが、「Zカーの母」と呼ばれるべき重要な存在だ。1955年発足当初のメンバーは3人で方針は全くの白紙だったから、どのような車を造るかについては、いくつかの性格の異なる試案が検討された。1966年8月には「次期スポーツ車」の構想についての報告書を提出しているが、既に片山構想が盛り込まれている。

(参考00-0a)1965年後期A案アイデア・スケッチ

最初期のスケッチはまだオープン・タイプで書かれていた。まだ「片山構想」の影響を受ける以前で、「スポーツカー」は「オープンカー」と言う従来の常識に拘っていたのだろうか。試作段階では66年中頃までオープンカーも試している。ヘッドライト周りのアイデアは、そのまま市販車に受け継がれている。

(参考00-1a)1965~66年初期 A案のファストバック版 アイデア・スケッチ

幾つかの試案は最終的には「A案」が市販車に繋がったが、このスケッチからは「Z」のイメージが各所に見られる。当初は4気筒2リッターの既存エンジンを搭載する予定だったので全体に小ぶりだ。

(参考00-2a)1966年中期 B案シルビア系 クレイモデル

元々ラグジュアリーを目指して造られていた「シルビア」をオープンにしたり、4人乗りに改造した試作車が造られたが採用には至らなかった。

(参考00-3a)1966年秋 C案最終モデル クレイモデル

マセラティ・ギブリと酷似のため不採用.jpg)

リトラクタブル・ヘッドライトを持ったC案は、完成度の高い仕上がりだったが、この年のトリノ・ショーに登場した「マセラティ・ギブリ」に類似しているため、不採用となってしまった。

(参考00-4a)1966年末 A案最終型 クレイモデル

クレイモデル.jpg)

A案が採用と決まりこのタイプが「Zシリーズ」の原型となった。この案が採用されたのは「片山」氏がこれなら売れると太鼓判を押したことが大きな決め手となった。

(参考00-5a)1967年秋 プロトタイプ第1号(Ⓩマルゼット)

本命となったA案のプロジェクトには正式開発記号「270」の他に、「Ⓩ(マルゼット)」の略称が与えられた。名付け親はこれも「片山豊」で、発想の原点は日露戦争の日本海海戦で東郷元帥が旗艦三笠のマストに掲げた「Z旗」だったと思われる。この時「皇国ノ興廃此ノ一戦に在リ、各員一層奮励努力セヨ」と言う激励電文を連合艦隊の各艦に打電している。名文として広く知られ誤解されているが、この言葉は当時は「Z旗」の意味とは関係なかった。しかし、後年日本海軍では「Z旗」の意味として使われるようになった。「Z」はアルファベットの最後の文字として究極の意味もあり「究極のスポーツカーを目指せ」という意気込みも見られる。

<初代市販車・S30系> (1969~78)

「Zシリーズ」は1969年11月初代が発売されてから、2代目(78~83)、3代目(83~89)、4代目(89~2000)、5代目(02~08)、6代目(08~21)、7代目(22~現行)と、実に半世紀以上続く、日産を代表する大ヒットシリーズだ。初期型「AS30」のエンジンは全て6気筒で、排気量に関しては1998cc(L20)、1989cc(S20)、2393cc(L24)、2565cc(L26)、2753cc(L28)の5種が登場する。

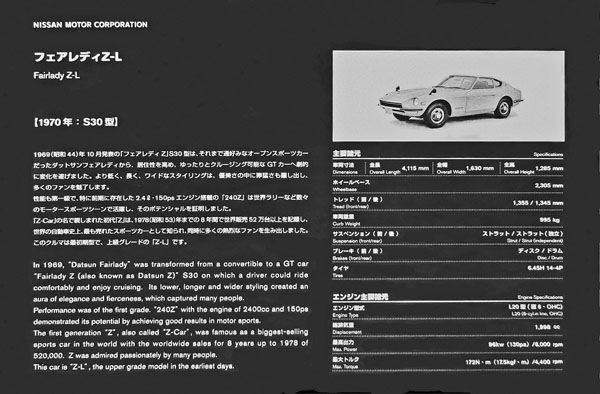

(参考01-0ab)1969 Fairlady Z-L (S30-Ⅰ)

最初に市販された車のエンジンは「セドリック」から転用された「L20型」SOHC 1998ccが搭載された。

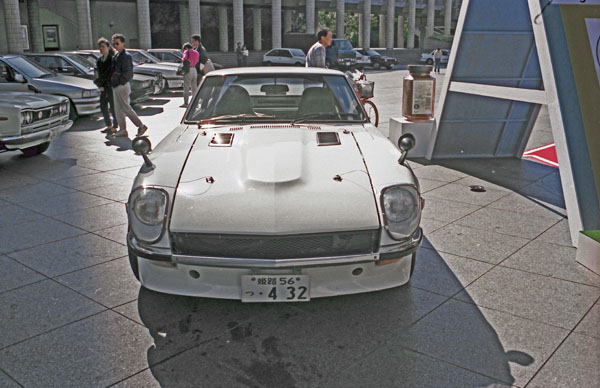

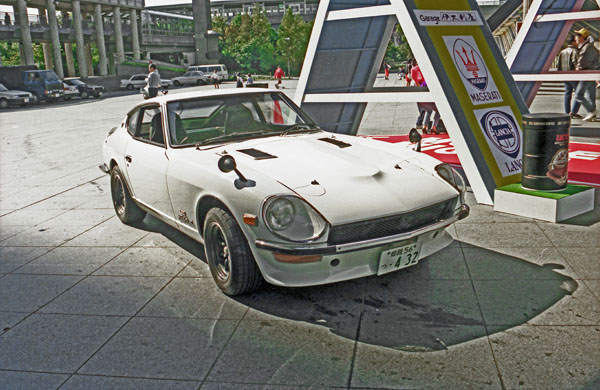

(写真01-1a~d)1969 Fairlady Z-L (S30-Ⅰ) (1970-03 第3回東京レ-シングカー・ショー会場前/晴海)

発売後半年足らずで、僕が初めて見つけた「フェアレディZ」がこの車だ。晴海の貿易センターで開催された「レーシングカー・ショー」の会場入口に停まっていた。当日会場にも同じタイプの車が展示されていた。「S30」(Z-L)と、「S30S」(Z)の2種が同時に発売されたので「Z-L」がデラックス・モデルで「Z」がスタンダードと思われ勝ちが、「Z-L」が標準型で、「Z」は廉価版という事だ。

(写真01-2a~d)1970 Fairlady Z-L (S30-Ⅰ) (2019-04 オートモビル・カウンシル/幕張メッセ)

発売後50年経っているとは思えないほど、オリジナルを保っているこの車を参考に掲載した。

(写真01-4ab)1969 Fairlady Z (S30S-Ⅰ)

.jpg)

.jpg)

デビュー時「Z-L」と同時に発売された廉価版「Z」で、メカ的には変わらないが、外観では「バンパーのゴム」「ホイールキャップ」が無いほか、主に内装部分の装備が省略され、価格では15万円、重量では20kg軽減されている。そのためスタート・ダッシュも良くスポーツカーとしてむしろ「ベスト」だとされる評価もある。「廉価版」と言う名称がイメージを悪くして居るので、「軽量版」としたらよかったのにと思う。発売時は93万円と言う破格の低価格で驚かせたが、その秘密はエンジンを始め、車体の各部に「ローレル」や「スカイラインGT」などの期成のコンポーネントを利用してコストダウンを図った結果だ。

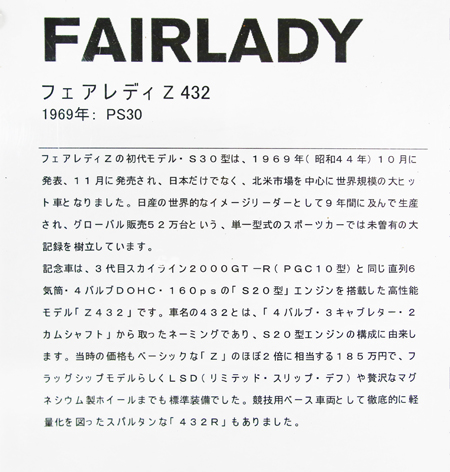

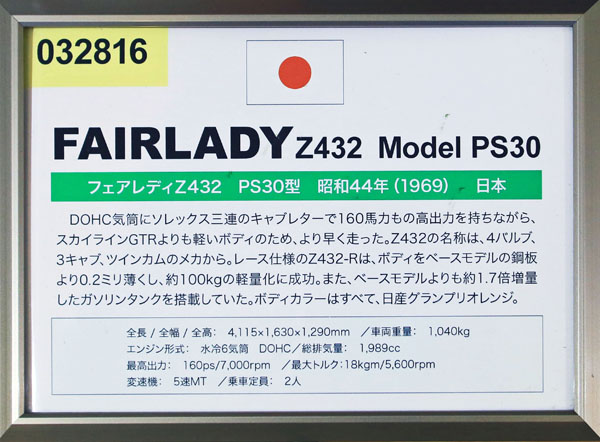

(参考02-0ab)1969 Fairlady Z 432 (PS30)

デビュー時最強モデルとして話題作りで登場したのが「Z-432」(PS30)だった。エンジンは同じ2リッターだが、「Z-L」の「L20」型1998ccとは別物で、排気量が1989ccの「S20」型は、原型の「スカイラインR380」レ-シング・エンジンをデチューンし市販車に搭載したものだ。「432」の名前の意味は「4バルブ、3キャブレター、2カムシャフト」でエンジンの高性能を誇示したものだ。出力は標準型の130馬力に対して160馬力まで強化され、最高速度は210kmとされている。しかし価格は185万円と「Z」の2倍の高さで、1969~73年の約4年で470台造られた。

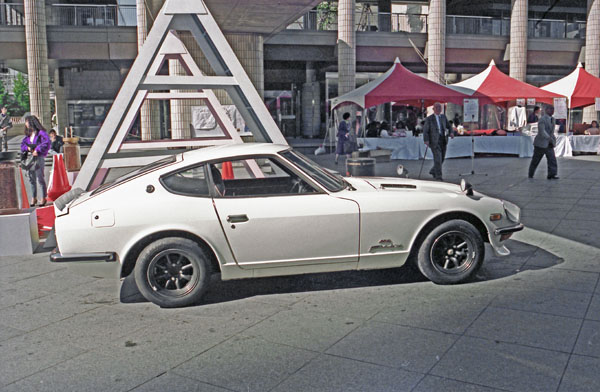

(写真02-1a~d)1969 Fairlady Z432 (PS30) (1986-03 TACSミーティング/筑波サーキット)

僕が初めて撮った「Z432」だ。前評判を聞いていたから、この車に出会った時は「凄いもの見つけた」と大興奮した記憶がある。

(写真02-2a~f)1969 Fairlady Z432 (PS30) (1988-11 第4回モンテミリア/神戸ポートアイランド)

神戸のポートアイランドで開催された関西版ミッレミリア「モンテミリア」には毎回日帰りで足を延ばした。イタリア車が主役のイベントだったが、その中で「Z432」を見つけた。姫路ナンバーのこの車は「・4 32」番号を取得している。現在では自分の好きな番号を何がしかのお金を出せば購入できるが、この当時は陸運局で登録手続き順に番号を振っていたから、10,000台に1つの可能性を狙うしか無かった筈だ。

(写真02-3a~d)1969 Fairlady Z432 (PS30) (2015-07 日産ヘリテージ・コレクション/座間)

(写真02-4abc)1969 Fairlady Z432 (PS30) (2017-10 日本自動車博物館/小松市)

フェアレディを代表する「Z432」は博物館でも重要な展示物だから、何処でも所有している。

(写真03-2ab)1971 Fairlady S30-Ⅱ

1971年3月「Zシリーズ」に初めてのマイナーチェンジが行われた。外見では、テールゲートにあった「エア・アウトレット」がリアクオーター・パネルの円形バッジに組み込まれ、後ろ姿がすっきりした。その他幾つかの変更点はあるが外からはその変化は見えない。パワートレインについては変更はなくマイナーチェンジの範囲にとどまっているが、分類上仮に(C30-Ⅱ)型とした。

(写真03-1abc)1971 Fairlady Z-L (S30Ⅱ) (2009-11、10-11/トヨタクラシックフェスタ/神宮)

毎年の恒例イベントとして定着しているのが秋に開催される「トヨタ博物館クラシックフェスタ/神宮外苑」だ。このイベントは、展示だけでなく都内をパレードするプログラムが組まれている。この年は銀杏の黄葉が真っ盛りだった。

(参考04-0a) 1969 Datsun 240Z (HLS30・USA仕様)

.jpg)

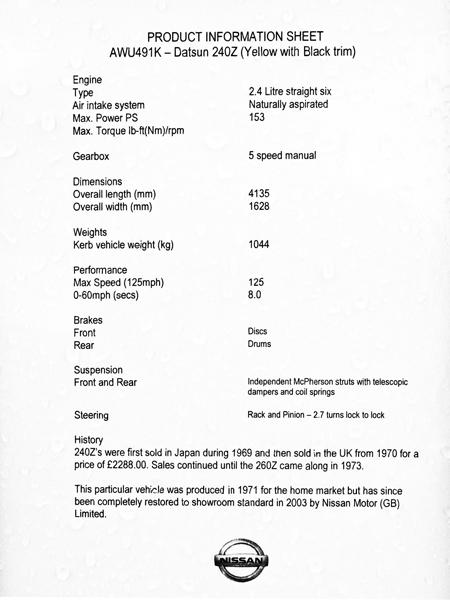

1969年「Zシリーズ」がデビューした時、国内向けは全て2ℓで「フェアレディZ」と名付けられたが、対米輸出仕様には2ℓモデルはなく、最初からひとまわり強力な2.4ℓが搭載され、ネーミングもよりインパクトのある「Datsun 240Z」で売り出された。

(写真04-1abc)1970 Datsun 240Z (USA仕様) (2015-07 日産ヘリテージ・コレクション/座間)

(写真04-2a~e)1970 Datsun 240Z(USA仕様) (2015-10 アメリカン・ピクニック・デイ/お台場)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

輸出モデルについては資料が少なく、写真の車がどの程度改造されているかは不明だが、黄色の車の説明に「L28 Kai31 turbo etc.」とあり、「L28」がエンジンなら2753ccの筈だが、2.8ℓに「ターボ」付はない。

(写真04-3a~e)1971 Datsun 240Z (HS30・英国仕様) (2007-06 フェスティバル・オブ・スピード/グッドウッド)

この車は英国仕様なので右ハンドルで見た目は国内販売の車と同じだ。ただしエンブレムは「Datsun」だ。

(参考04-4ab)1971 Fairlady 240Z (HS30)

アメリカ向けはデビュー当時から2.4リッターが搭載されていたが、2年遅れで1971年10月国内向けにも「240Z」が登場した。

(写真04-5a~d)1971 Fairlady 240Z (HS30) (2015-07 日産ヘリテージ・コレクション/座間)

-1.jpg)

(写真04-6abc)1973 Fairlady 240Z (HLS30) (2015-07 日産ヘリテージ・コレクション/座間)

.jpg)

1971年4月世界ラリー選手権「サファリー・ラリー」に初参戦し、5日間を走り切って1-2フィニッシュを達成し「総合」「クラス別」「チーム優勝」の3冠を獲得した。1973年にも2回目の優勝を果たし、世界に「240Z」強しの印象を与えた。

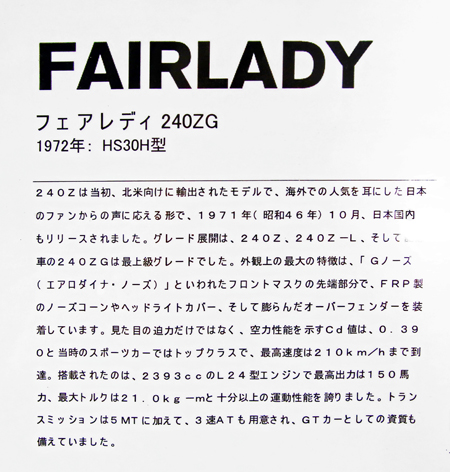

(参考05-0ab)1971 Fairlady 240ZG (HS30H)

国内向けに「240Z」が発売された際、「Z」「Z-L」の他に新たに「ZG」が加わった。「G」はグランド・ノーズの略と言われ、簡単にいえば「鼻先が長い」タイプだ。

(写真05-1a~d)1972 Fairlady 240Z-G (HS30H) (2015-07 日産ヘリテージ・コレクション/座間)

コレクションに展示されているこの車は、ホイールを含めオリジナルを完璧に保っている。国内仕様なのでサイドのエンブレムは「Fairlady 240Z」となっている。

(写真05-2a~e) 1973 Fairlady 240Z-G (HS30H) (2008-11 トヨタクラシックカー・フェスタ/神宮)

ホイールはノン・オリジナルだが、後付けのように見えるボルト止の派手な「オーバー・フェンダー」はオリジナルだ。

(参考05-3abc)1969 Datsun 240Z(改)

あ.jpg)

.jpg)

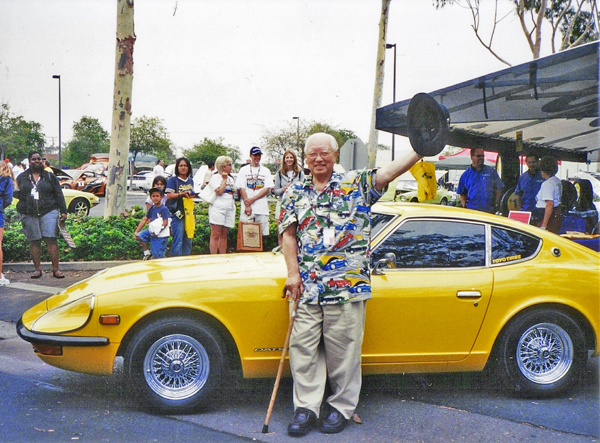

「Zカーの父」と呼ばれる「片山豊」氏は1960年3月アメリカに渡り、ロスアンゼルスを拠点に「丸紅」に委託していた西部市場の調査を行った結果、著名のヨーロッパ車も、サービス体制が万全の「VW」以外は野ざらし状態にあるのを目のあたりにして、車は「売るだけ」の商社任せでは駄目で、メーカー自身が直接責任もって販売、アフターサービス体制を取ることが不可欠であることを本社に献案し「アメリカ日産」が設立された。成り行き上社長となって地道にセールス活動を続けた結果、片山氏が「アメリカ日産」を退職した1977年には「VW」を抜いて全米輸入車の首位となっている。しかしこの年、本社の「石原社長」は日産の世界制覇についてはアメリカであまりにも有名になった「ダットサン」は「日産」ブランドにとって「邪魔」と言う理由から、「ダットサン」を止め「ニッサン」に変更した。この判断がどうだったかは別として、片山氏は大ショックを受け日産を去るきっかけとなった。

・「240 Z-G」にはアメリカ仕様はなかったが、片山氏はオリジナルの「240Z」にオプション部品を装着してロングノーズに改造し、部品販売のデモも兼ねて自身の愛車としていた。

・明るい黄色の車は日本のナンバーが付いているが、横に立つのは「片山豊」氏なので日本に持ち帰った愛車と思われる。バックミラーの位置も一致する。

(参考06-0ab) 1973 Fairlady Z-L (S30-Ⅱ)

1973年9月マイナーチェンジでリア・グリルに変更があり、従来、テールランプと一体だった「バックアップ・ランプ」が独立した。その他「ラジエター」「マフラー」の容量増大「サスペンション」「スタビライザー」などの変更もあるが外見から変化は判らない。

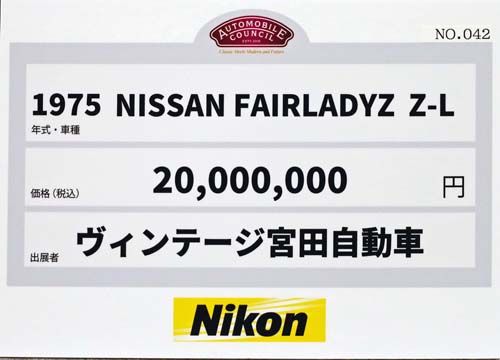

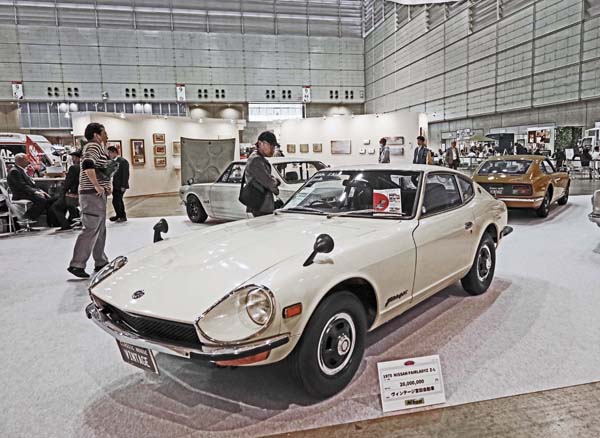

(写真06-1a~d)1975 Fairlady Z-L (S30-Ⅱ) (2024-04 オートモビルカウンシル/幕張)

この車は誕生から約50年経っているが、ホイールを含めて全くオリジナルを保っている貴重な車だ。スポーティな車は足回りを始め色々改良されるケースが多い。それにしても20,000,000円とはなかなかの値段だ。

(写真06-2abc)1973 Fairlady Z-L (S30-Ⅲ) (2008-11 横浜市内)

.jpg)

.jpg)

横浜市内で撮影した車で、いつも場所が特定できないが、このくるまにかぎって場所が特定できた。偶々後ろの建物が「岩崎博物館」(ゲーテ座記念)と言う歴史的建造物で所在地は中央区山手町だった。ワイヤーホイールはノンオリジナルで、後ろ姿が随分すっきりしていると思ったら、トランクの右下にある筈のバッジが外されているためだった。

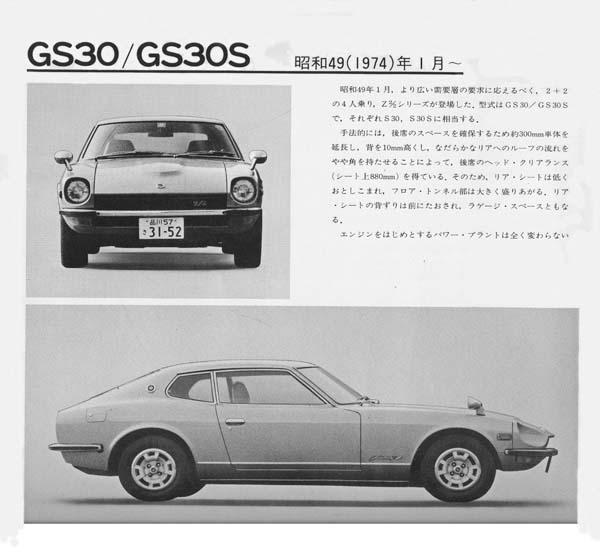

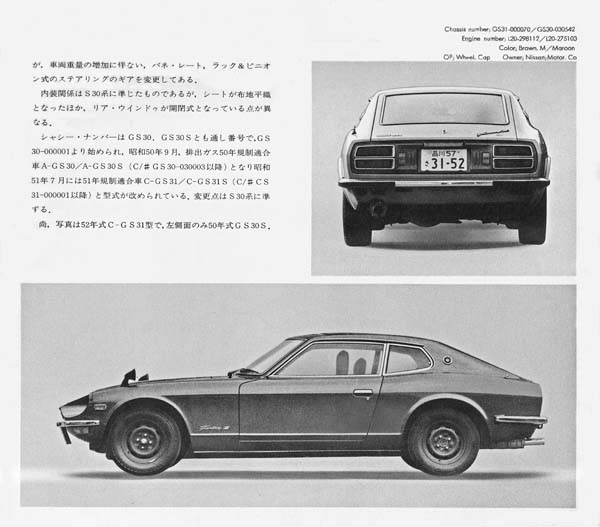

(参考07-0ab)1974/75 Fairlady Z-L 2by2 (GS30)

子供が出来て「家族で乗れるZを」と言う声が世界中から届けられ、それに応えて1974年1月誕生したのが「フェアレディZ-L 2by2」(GS30)だ。後席のスペースを確保するためホイールベースを300mm、全長を310nn、全幅を20mm、全高を5mm大きくし2+2シートを設けた。パワートレインは変更なく、フェロント・グリルには「2/2」のバッジが付き、リアクオーター・ウインドーの窓が3角から四角になったのが大きな識別点だ。参考に掲載した写真の車は2枚ともホイールがオリジナルではない。

(参考07-0cd)1974 Fairlady Z-L 2by2 (GS30)

この車はホイールを含め完全なオリジナルで、発売当初のメーカー写真と思われる。リアシートが確認できるが「+2」程度で大人が長時間乗るのは無理だ。

(写真07-1a)1974 Fairlady Z-L 2by2 (GS30) (1976-03 CCCJトライアル/富士スピードウェイ

「Zシリーズ」は可成り沢山撮っているが、「2+2」については、これ1枚しかなかった。

(写真08-1a~e)1975 Datsun 280Z (HLS30) (2006-10 ラフェスタ・ミッレミリア/幕張)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

輸出モデルは1974年になると2.6ℓエンジンに変更され「260Z」(RLS30)となったが、残念ながら僕は撮影していない。1975年9月には更に排気量が2.8ℓ迄上がり「280Z」(HLS30」が誕生した。

・写真の車は輸出仕様車だが日本国内で撮影したものだ。

(写真1978 Nissan Fairlsdy 280Z (HS130) (2017-10 日本自動車博物館/小松市)

最後に2代目(S130系)だが、1978年発売された国内向け「フェアレディ280Z」を登場させたので、輸出モデルの「Datsun280Z」と見較べてください。

――次回は日産に合併する以前の「プリンス自動車」の予定です――