今回は、2024年5月11日(土)に国際的にも評価の高いバラ園を有する「佐倉草ぶえの丘」(何年か前に京成線の線路わきの崖に住み着いて話題となった「ポニョ」と名付けられたやぎが人気者となっている施設)で開催された、サクラモータークラブ(SMC)主催の「第11回 サクラ・オートヒストリーフォーラム」を取材したので参集したクルマの一部を紹介する。

昨年はあいにく土砂降りの雨であったが、今年は快晴に恵まれ多くの旧車ファンが自慢のクルマを持ち込み、家族ともども楽しい一日を過ごしていた。この日集まったクルマはおよそ130台に達した。

上の3点はプログラムと多くの人でにぎわう会場入り口付近。

第7回オートヒストリーセミナーが「スタイリッシュで、ふだん使いのミッドシップが良い!」のタイトルで、元トヨタ自動車デザイナー、鹿児島大学大学院教授、現梅田晴郎事務所主宰の梅田 晴郎氏を講師として行われたので特別展示された、手前から1979年フェラーリ308GTB、1992年ホンダNSX NA1、1989年トヨタMR2。

上の2点は、プログラムには1973年型とあるが、グリルとリアの形状から1970年型と思われるダッジ・チャレンジャーR/T。ボンネットに「440MAGNUM」のバッジが付いているので、エンジンは440cid(7210cc)V8 Magnum 375hp/4600rpm、480lb-ft(66.4kg-m)/3200rpmを積む。ちなみにR/Tグレードは1972年型以降カタログから落とされ、1975年型ではチャレンジャーがカタログから落とされている。

いわゆるマッスルカーだが、さらに強力な「440 Six Pack」390hp/4700rpmと「426 Hemi」425hp/5000rpmがカタログに載っていた。

上の2点は1956年型サンダーバード。1955年型ではスペアタイヤはトランク内に収められていたが、トランクが狭いとのクレームが付き、1956年型では背中にしょって発売された。しかし、これも使い勝手が悪いとの声があり、1957年型ではホイールベースは102in(2591mm)のままリアオーバーハングを6.1in(155mm)延長してトランク容積を拡大し、スペアタイヤもトランクに収めている。“ポート(port)”ウインドーのついたグラスファイバー製ハードトップは1957年型から登場したもの。

1990年型ポンティアック・トランザムGTA(Trans Am GTA)。ポンティアックで最もホットなモデルで、5.7L V8 235hp/340lb-ft(47.0kg-m)エンジン+4速ATを積み、0-60mile/h加速6.5秒。ホイールベースは隣のサンダーバードより1インチ短い101in(2565mm)。

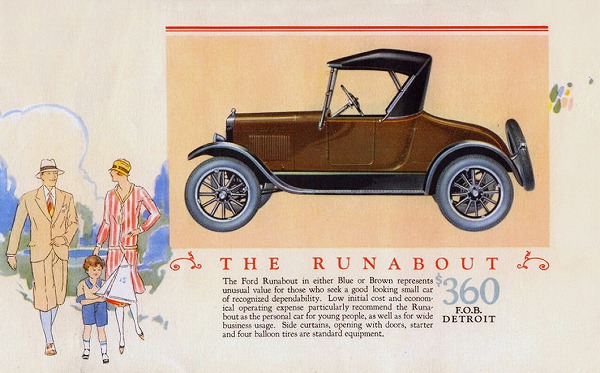

上の2点は、1926年型フォード・モデルT ランナバウトと1926年型後期のカタログ。出展車両は1926年型初期のモデルでボディーカラーは黒のみであった。T型は黒の塗色しかないと言われるが、発売当初は赤、青、緑、灰色も用意されていた。1909年の中ごろから濃い緑、1911年から濃い青になり、1913年の早い時期から1926年まで黒だけとなった。当時、速乾性のカラーペイントが無く、唯一黒(ジャパン・ラッカー)だけが耐久性、速乾性があり、大量生産に適していたという事情による。その後、1923年に速乾性のニトロセルロース・ラッカーが開発され、ボディーカラーの自由度は広がる。1926年の途中からランナバウトには茶と青色が設定されている。1926年型ではクローズド・モデルの価格は引き下げられたが、オープン・モデルは引き上げられている。例えば、ランナバウトは1926年2月、260ドルから290ドルに値上げされ、6月にはスターターモーターとディマウンタブル・ホイールが標準となり、価格は360ドルとなった。

上の2点は1979年型クライスラー・ニューヨーカー。エンジンは360cid(5899cc)V8 OHV 150hp/265lb-ft(36.6kg-m)かオプションの360cid V8 195hp/280lb-ft(38.7kg-m)を積む。価格は8631ドル。

上の3点は1949年型シボレー・スタイルライン・デラックスコンバーティブル。この年、ビッグ3のシボレー、フォード、プリムスは一斉に戦後初のフルモデルチェンジを行った。エンジンは216.5cid(3548cc)直列6気筒OHV 90hp/3300rpm。価格は1857ドルで、3万2392台生産された。

1948年MG YAサルーン。1947年に登場し1951年まで生産された。サイズは全長4089mm、全幅1499mm、ホイールベース2515mm。エンジンは1250cc直列4気筒46hp/4800rpmを積む。

手前から1961年モーリス・マイナーピックアップと1957年オースチンA35。

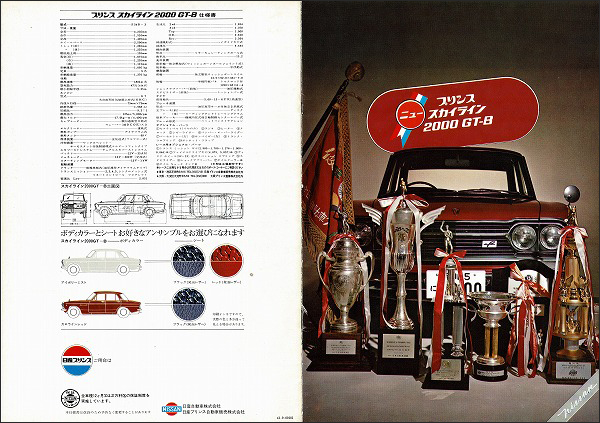

スカイラインがずらりと並ぶ。手前から1967年スカイライン2000GT-Bと1968年スカイライン2000GT-A。

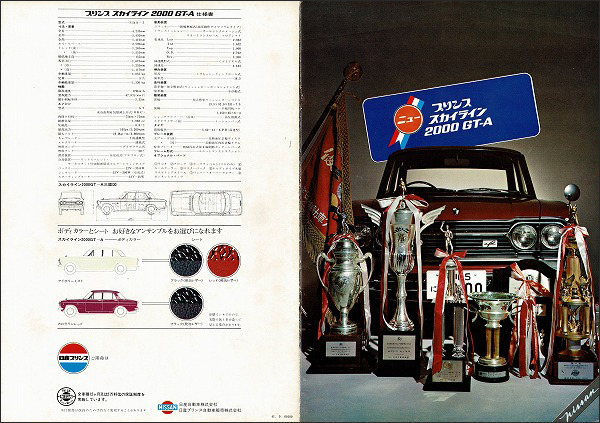

1966年8月、日産自動車はプリンス自動車工業を吸収合併したが、上の2点は、翌月の1966年9月に発行された「プリンススカイライン2000GT-B」と「プリンススカイライン2000GT-A」のカタログ。表紙の右下に「Nissan」が加えられ、裏表紙には日産自動車株式会社(製造)、日産プリンス自動車販売株式会社(販売)と印刷され、プリンス自動車工業株式会社の名前は消滅した。ただ、実車には日産のバッジが付かない最後のモデルとなった。価格はGT-Bが94万円、GT-Aは79.5万円であった。GT-Bのエンジンには3連のウエーバーキャブレターが標準装備されていた。

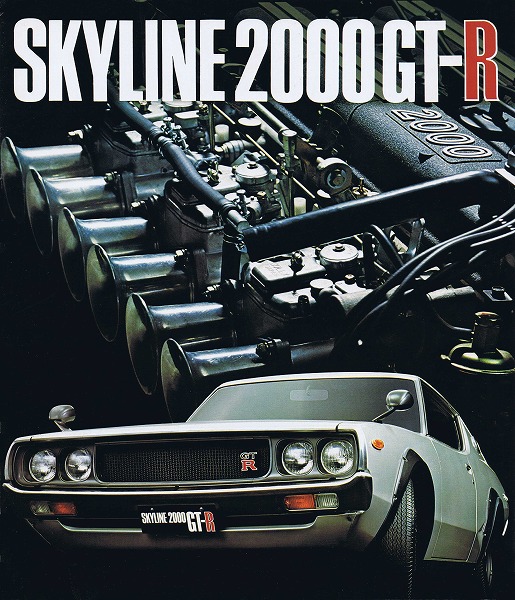

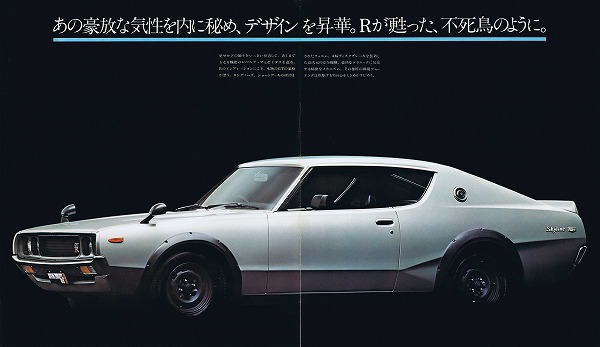

1973年1月に発売された2代目スカイラインGT-R(KPGC110型)。200台限定で販売されたが、日産自動車の公式発表では実際に造られたのは197台。しかし、自動車市場研究社発行の「国産自動車変遷史1973-1975」によると、1972年に53台、1973年に162台の合計215台生産されたと記録されている。最高速度200km/h、価格162万円であった。

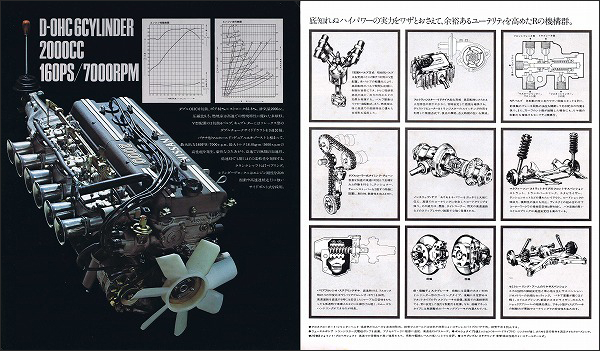

上の4点は2代目GT-Rのカタログの一部。S-20型エンジンは初代のものと同じ。初代GT-R(PGC10系)最初のカタログには、S-20型は「R380のエンジン(GR-8型)をデチューンした」あるいは「R380のエンジンを搭載」と記されているが、実際にはまったくの別物で、GR-8型、GR-7型などのレース用エンジンで得たノウハウを織り込んで、量産に適するよう新たに設計されたエンジンである。だが、当時、深刻な社会問題となってきた排出ガス規制への対応が難しく、プリンス自動車が開発した、S20型エンジンを積んだ最後のモデルとなった。

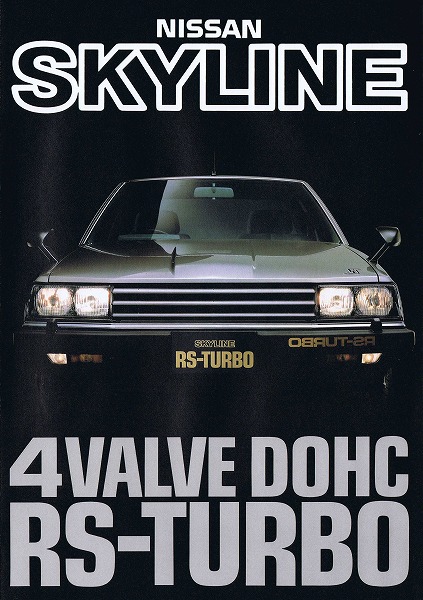

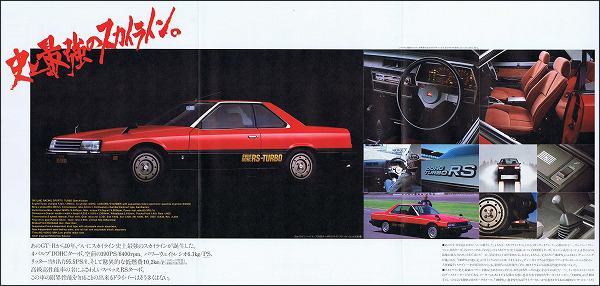

1983年日産スカイラインRSターボ。

1981年10月、新開発されたFJ20E型1990cc直列4気筒4バルブDOHC 150ps/6000rpmエンジンを積んだスカイライン2000RS(レーシング・スポーツ)が「使いこなせる者は少ないかもしれない。」のコピーとともに登場。さらに、1983年2月にターボを追加したFJ20ET型190ps/6400rpmを積んだ2000ターボRSが「史上最強のスカイライン。」「この車の限界性能を知ることの出来るドライバーはそう多くはない。」と、挑発的なコピーをつけて登場した。なお、1983年8月にはRSの顔は通称「鉄仮面」と呼ばれるものに変わっている。

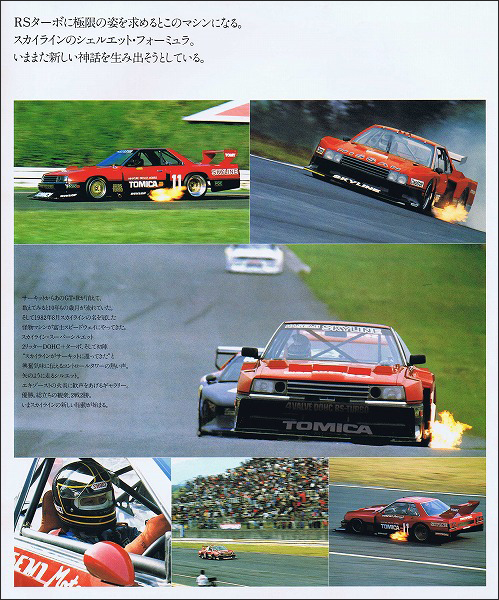

1982年8月、GT-Rが消えてから10年ぶりに富士スピードウェイにやってきたスカイライン・スーパーシルエット。2戦2勝と幸先の良いスタートを切った。2L 4バルブDOHCターボエンジンはなんと570馬力を発生させ、最高速度は300km/hに達したという。コピーは「RSターボに極限の姿を求めるとこのマシンになる。」。

これは珍しい1982年三菱スタリオン。スタリオンについては、発売されなかった「三菱スタリオン 4WD ラリー」のカタログ、アメリカのクライスラー系で「コンクェスト(Conquest)」の名前で販売されたカタログなどを併せて別途紹介したい。

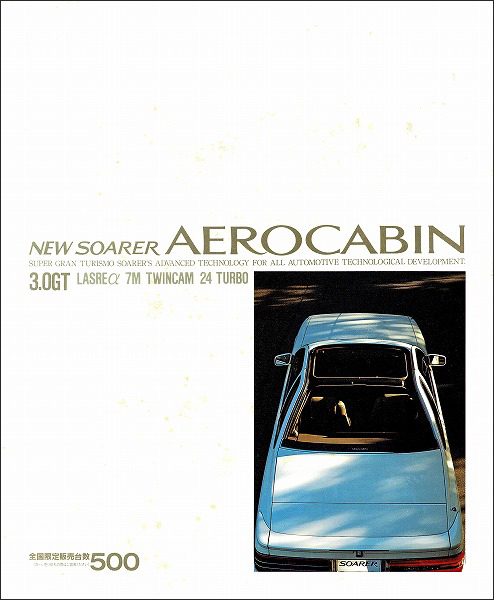

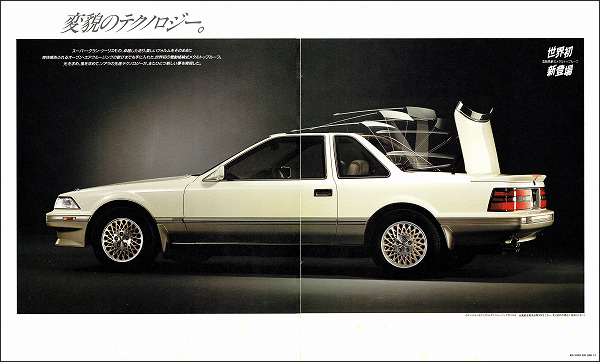

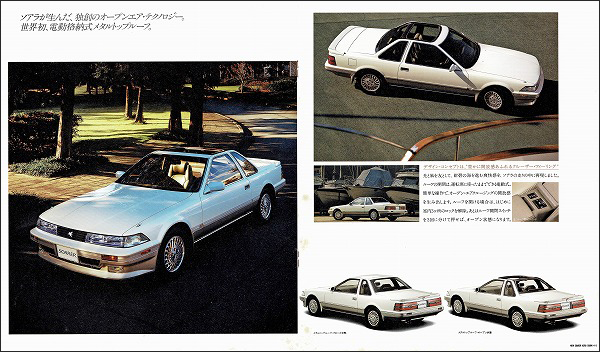

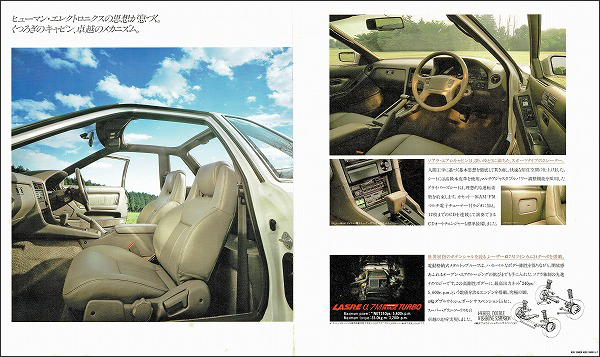

これも珍しい1989年トヨタ・ソアラエアロキャビン。1989年に500台限定で販売されたもので、筆者は初めて実車を見た。7M-GTEU型2954cc直列6気筒DOHC 240ps/5600rpm(ネット)、35.0kg-m/3200rpm エンジン+電子制御式4速ATを積む。

上の4点はソアラエアロキャビンのカタログ。

手前から、1982年マツダ・サバンナRX-7、1987年サバンナRX-7が並ぶ。

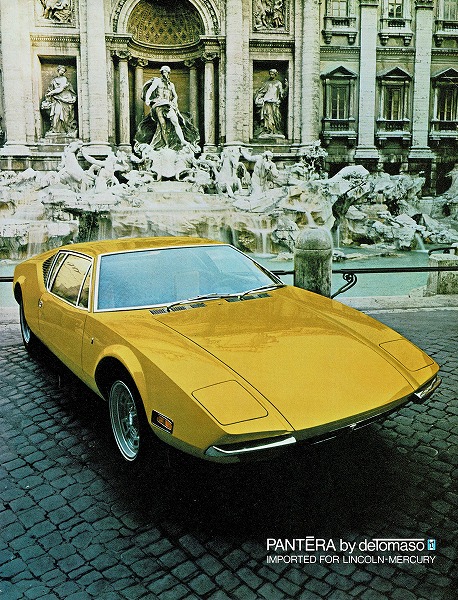

手前から、1971年デトマソ・パンテーラ、フェラーリ Dino 246GT、1977年ロータス・エスプリ S1、1969年ロータス・スーパー7 Sr.3。

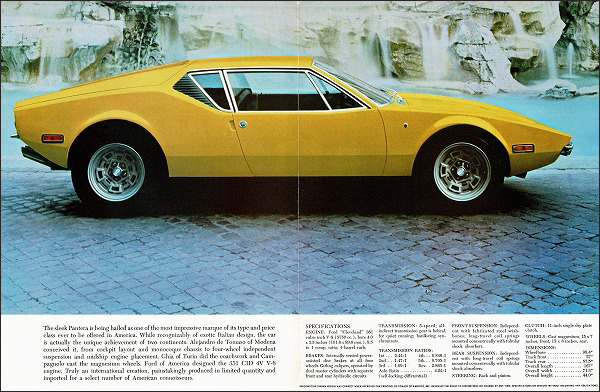

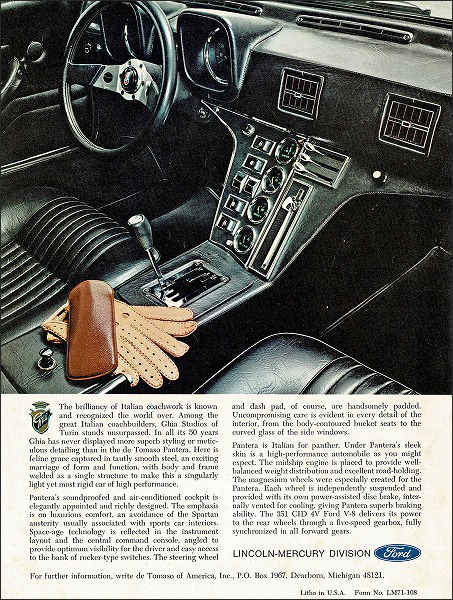

上の3点は、米国フォードから発行された1971年パンテーラのカタログ。当時、フォードはミッドシップスポーツカーを販売戦略上必要と考えており、フォード製351cid(5750cc)”Cleveland” V8 310hp(285hp SAE net)/5400rpm、52.5kg-m/3400rpm(SAE net)エンジンをデトマソに供給し、パンテーラに搭載したものを輸入して、リンカーン・マーキュリー ディビジョンが販売していた。

上の2枚は1970年ジネッタ(Ginetta)G15。エンジンはヒルマン・インプのエンジンにサンビーム・スポーツチューンを加えた875cc直列4気筒50hpエンジンをリアに積み、最高速度は160km/hを超える。ボディーはグラスファイバー製で後部が写真のようにがばっと跳ね上がる。

1975年シトロエンSM。

1960年メッサーシュミットKR200と1982年モーガン4/4。

手前から1961年MGA、1959年MGA、1965年モーリス・ミニトラベラーMkⅠ。

VWは手前から1969年カルマンギアコンバーティブル、1967年ビートル、1967年と1966年TypeⅡ。

ユニークなペインティングが施された1985年初代6シリーズ(E24)。

特別展示された、1971年スカイラインバン、1966年グロリア6バン、1966年ブルーバードエステートワゴン。

いすゞ一族は手前から1969年117クーペ、1979年117クーペ、1970年ベレットGTRと続く。

1960年オースチン・ヒーレースプライトMkⅠと1964年トライアンフTR4。

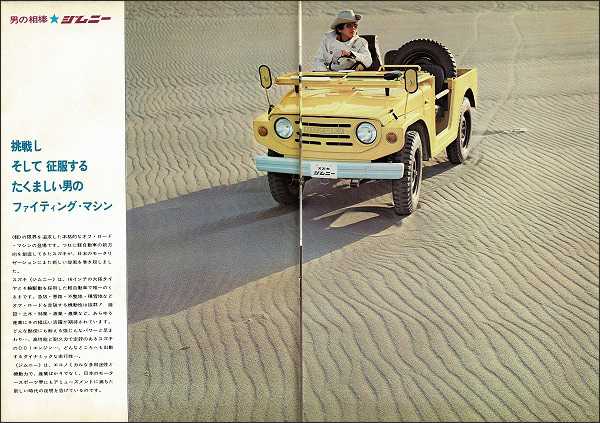

珍しい初代ジムニー3台、1970年LJ10、1980年SJ10、1981年SJ10。

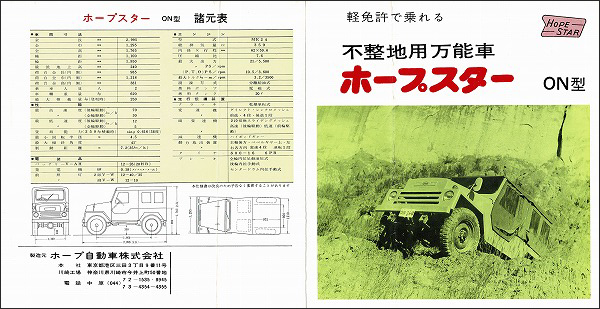

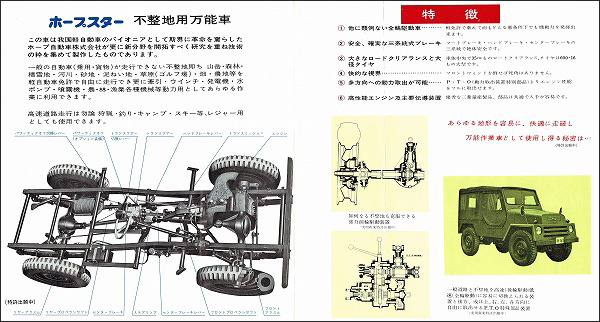

上の2点はジムニーの原型となったホープスターON型のカタログ。1967年12月に発表され、翌年3月に発売されたON型は、エンジンとトランスミッションは三菱ミニカのME24型359cc2サイクル空冷2気筒21ps/5500rpm、3.2kg-m/3500rpm+4速MTと、副変速機は自社開発の2速(高速は後輪駆動、低速は四輪駆動)を積んでいた。しかし、発売した1968年の8月には生産を終了して、製造権を鈴木自動車工業(現スズキ)に譲渡してしまった。譲渡後に契約に従って、設計図に加えてスズキ製エンジン、トランスミッション、デフなどを装着したON型5台がテスト用としてホープ自動車から鈴木自動車工業に引き渡されている。

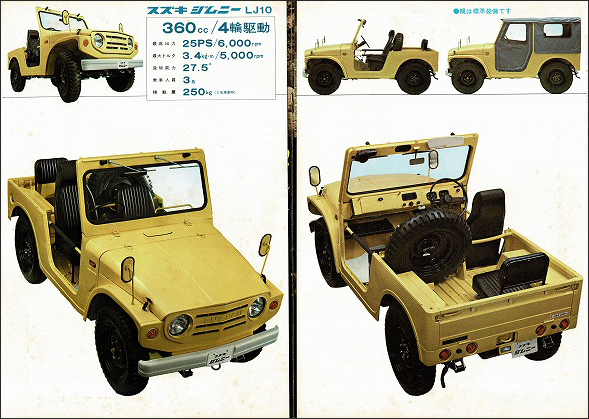

上の5点は、1970年4月に新発売された「スズキジムニーLJ10」最初のカタログ。この頃、モータリゼーションも進展して、自動車の多様化が求められるようになり、軽自動車の新しい可能性の一つとして、廉価で手軽に使える軽四輪駆動車として登場したのが「ジムニー」であった。四輪駆動車の主な用途であった産業用だけでなく、山岳、積雪地帯の商店、製造業、狩猟、つりなどのレジャーカーとしての個人需要をターゲットとして発売された。サイズはホイールベース1930mm、全長2995mm、全幅1295mm、トレッド(前/後)1090/1100mm、最低地上高235mm。乗車定員は3名で、スペアタイヤは軽自動車の全長制限3m以下をキープするため助手席の後ろに装着されていた。価格は工場渡し47.8万円、東京・大阪店頭渡し48.2万円であった。

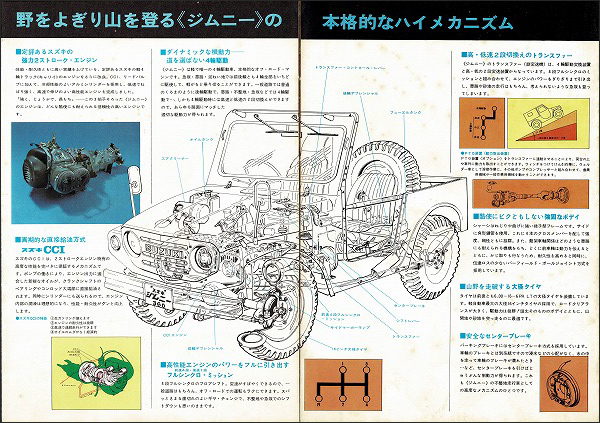

ジムニーLJ10のエンジンは1969年に発売された4代目キャリイL40と同じFB型359cc2サイクル空冷2気筒25ps/6000rpm、3.4kg-m/5000rpm。これにフルシンクロの4速MTとトランスファー(副変速機)が付く。PTO(Power take-off:動力取り出し装置)はオプションであった。最高速度75km/h、登坂能力27.5°。サスペンションは前後ともリーフスプリング+リジッドアクスル、タイヤは6.00-16-6PRを履く。

千葉県佐倉警察署の協力で、パトカーのハンドルを握って大満足の子供たち。

三樹書房も毎回出店している。

「佐倉草ぶえの丘」には、佐倉藩主堀田家11代堀田正恒伯爵が昭和初期にヨーロッパからバラの花とスポーツカーを佐倉に持ち帰った史実を尊重し、国際的にも評価の高いバラ園があり、世界中から収集した野生バラやオールドローズを中心に約1250種類2500株のバラを見ることができる。

日本で改良すれば日本の気候に強いはず、そして日本名のバラを、との信念でその生涯をバラに捧げた鈴木省三が作出した100ばかりの品種のうちの大部分を収集、植栽している。また、海外で発行されたバラに関する昔の貴重な資料などをそろえた資料室もあり、海外からも研究者が訪れるという。

「佐倉草ぶえの丘」では、5月12日(日)~6月2日(日)にローズフェスティバルを開催しており、期間中の土、日は、京成佐倉駅北口~草ぶえの丘に無料臨時バスを運行している。