1964 Morris Mini Cooper S MkⅠ

後年「ミニ」の愛称で世界中を埋め尽くしたこの車はコード・ナンバー「ADO15」として1959年月8月誕生した。その時は「オースチン・セヴン」/「モーリス・ミニ・マイナー」と二つの異なる名前を持っていた。この車を造ったメーカーは「BMC」(British Moter Corporation)で、「オースチン」が1952年「モーリス」を主体とした「ナッフィールド社」と合併して出来た会社だったからで、それぞれ伝統の小型車のネーミングを引き継いだものだった。この車が造られるきっかけとなったのは、当時のBMC会長だった「サー・レナード・ロード」が「低価格で十分なスペースを持った4人乗りの超小型車」を大衆層に提供しようと考えたところから始まった。1956年中東紛争が勃発し、ガソリン価格が高騰したため普通車の維持が困難となった大衆層は、「バブルカー」や「三輪自動車」など騒音を発する車を購入する傾向が見られたからだ。1957年、新しい車の開発責任者として「アレック・イシゴニス」が任命され、1959年8月発売に至った。

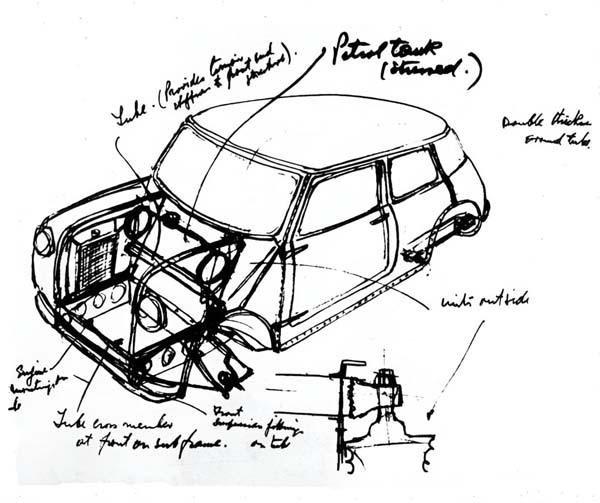

(参考00-abc)「イシゴニス」によるアイデア・スケッチ

<Seven/850>(ミニ以前)

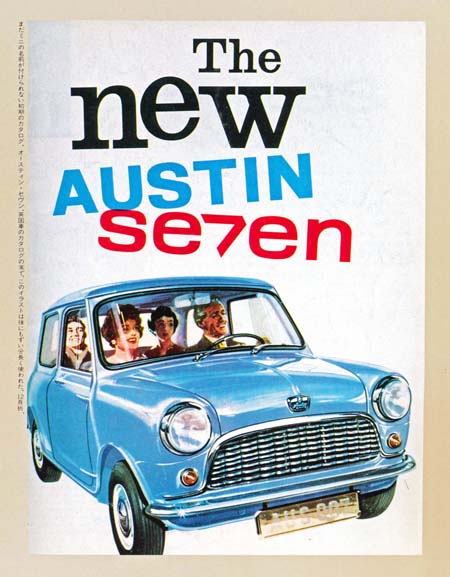

(00)「Austin Seven/850」(1959~62)

(写真00-0a~f)1959 Austin Seven Sprite(改) (2009-11 トヨタ・クラシックカー・フェスタ/神宮)

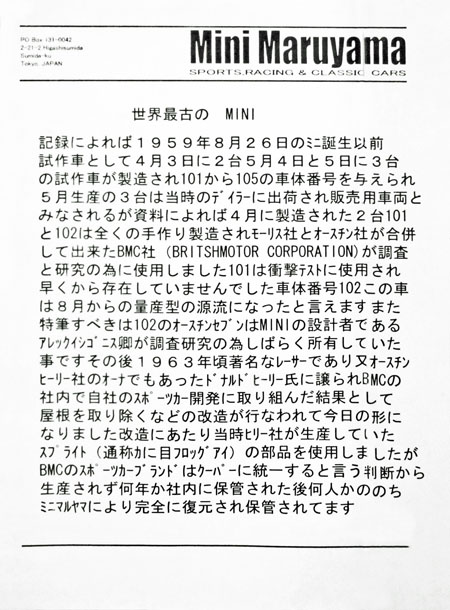

40年間造り続けられて「ミニ」の現存する最古の車がこれだ。市販車が発表される約5か月前の1959年4月、最終試作車2台が誕生したが、シャシーNo.101は破壊検査に使用された。No.102のこの車は「イシゴニス」自身がテストを兼ねた使用した後、スポーツカーで知られる「ドナルド・ヒーレー」の手で、ミニのスポーツ版化が検討され、屋根が取り払われ、ドアから後ろはトランクとテールランプ以外は完全に別物となり、小型スポーツカーの雰囲気を出している。しかし、スポーツ版は「ミニ・クーパー」一本に絞るという会社の方針から市販化されることはなかった。

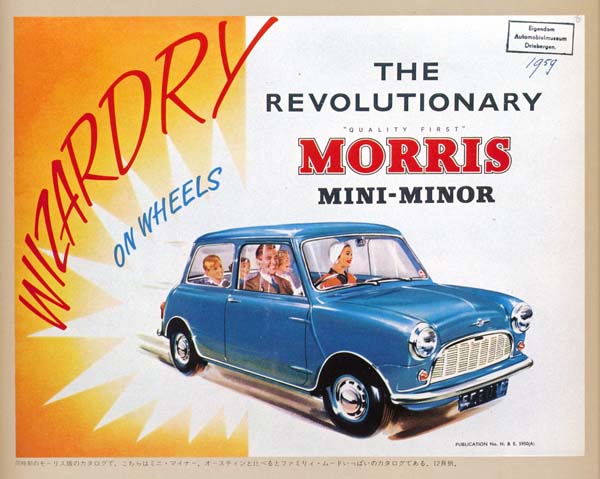

(写真00-1a~e)1959 Austin Seven (2007-06 英国自動車博物館/ビューリー)

オースチン・ブランドとして発売された最初の名前を持った「オースチン・セブン」は、英国国立自動車博物館に展示されていた。原点となる車だ。コード・ナンバー「ADO15」(Austin Drawing/Design Office)を与えられたこの車は、小型でありながら広いスペースを確保するため、今までとは全く異なった発想が必要だった。直列4気筒のエンジンを横置きすることで前後長を抑え、前輪駆動にすることでドライブシャフトを無くし足元の広さを確保した。10インチタイヤの採用で床が低くヘッドクリアランスが確保され、リアのオーバーハングを無くした2ボックス・スタイルの採用でぎりぎりまで車室が広げられた。サスペンションは金属バネではなく、当時最先端素材として注目されていた「ラバーコーン・サスペンション」が採用された。このサスペンションの特性や、クイックに設定されたステアリング・ギアレシオ、短い全長で少ないヨーイング・モーメント(回転慣性)など、外観からは想像できないほどの機敏な操縦性を発揮した。エンジンは既存のラインナップからと限定されていたので唯一該当する「Aシリーズ」が選ばれた。1951年「ハリー・ウェスレイク」が設計したこのエンジンは、既に多くの実績を持ちBLMCの標準エンジンとなっていた。水冷直立4気筒OHV 62.94mm×62.28mm 848cc 34ps/500rpmが搭載され最高速度は116.8km/hとされていた。

(写真00-2a~d)1960 Austin 850 (1962-08 渋谷駅東口付近)

初めて見つけたこの車は「ミニ」になる前の車だから、おそらく日本に輸入された最初期の車だろう。場所は渋谷駅東口で青山通りと明治通りが合流する辺りだ。この車は「日英自動車」が輸入し、さる歌舞伎俳優の方が購入された際、「私が納入しました」と後年日英自動車の西端日出夫氏から直接伺った。この写真をお見せしたところ、この当時は下取りとして引き取ったあと西端夫人が乗っておられたとの事だった。

(写真00-3ab) 1960 Austin 850 (1964-09 名古屋市内)

「オースチン・セブン」と「オースチン850」は、「ミニ」を名乗る前の名称だが、これの使い分けについては今いち明確でない。北米やフランスでは「850」として発売されたとあるから輸出モデルに付けられた名前かもしれない。国内で見た3台は、いずれも右ハンドルだったから、英国仕様の輸出モデル「850」だったのだろうか。

(写真00-4ab)1960 Austin 850 (1984-01 TACSミーティング/明治公園)

この車も最初期の「850」だが、発売からだいぶ日が経っているので、後年並行輸入されたものかもしれない。

<Austin系>

(01)「Austin Mini MkⅠ850」(1962~67)

(写真01-1ab)1964 Austin Mini MkⅠ(1981-05 TACSミーティング/筑波サーキット)

名前に「ミニ」が入ったが、中身も外観も「セブン」「850」と全く変わらない。伝統の「波型グリル」と「ヒゲ付き」と言われる外枠がMkⅠの特徴だ。後のトランクには「Austin Mini」と入った。

(02)[Austin mini Cooper MkⅠ (997cc)

(参考02-0 abc)1962 Austin Mini Cooper MkⅠ

「ミニ」の高性能バージョン「ミニ・クーパー」が登場したのは1961年9月で、開発No.は「ADO60」が与えられた。この名前の元となったのは1959-60年「F1コンストラクチャー・チャンピオン」となった「ジョン・クーパー」の手でチューンナップが行われたからで、絶大なネームバリューはこの車の付加価値を大いに高めた。「ジョン・クーパー」は設計者「イシゴニス」とは旧知の中で、当時イギリス国内のサルーンカー・レースに「トライアンフ」で参戦していたが、ライバル「ロータス」に歯が立たず苦戦していた。そんな折、試作中の「ミニ」を試乗しそのポテンシャルの高さにほれ込んで、高性能版の開発を決意した。エンジンは62.43mm×81.28mm 997cc 55ps/6000rpmとロングストロークに改造された。

・初代の「ミニ・クーパ」は「オースチン」「モーリス」合わせて20台しか輸入されなかったので、僕は一度も出会うことが無かった。

(02)「Austin Mini Cooper S MkⅠ970cc/1071cc/1275cc」(1963~64/64~1967)

(写真02-1ab)1963 Austin Mini Cooper S MkⅠ(1990-03 TACSミーティング/筑波サーキット)

初代の「ミニ・クーパー」が粘りのある超ロングストロークのエンジンを選んだのは、レース重視ではなく、通常使用時の使いやすさをも考慮した「高性能ミニ」を目指したものと思われる。しかしこの「高性能ミニ」でレースに挑んだユーザーにとっては物足りなく、まだまだ隠されたポテンシャルを引き出すため多くのチューニング・ショップで性能向上を図った。その中の一つ「ダニエル・リッチモンド」率いる「ダウントン社」のものが認められ、正式にカタログモデルとなった。エンジンは70.6mm×61.9mm 1071cc 67ps/5700rpmで、一転してオーバー・スクエアとなり、レスポンスの速いスポーツタイプに変わった。

(03)「Austin Mini 850/1000 MkⅡ/850 MkⅢ」(1968~70)

(写真03-1a)1969 Austin Mini MkⅡ (1981-01 TACSミーティング/明治公園)

1969年9月から「ミニ」シリーズは「MkⅡ」となった。この「Mk」区分けは2000年までに「MkⅩ」迄発展した。販売ルート別には「オースチン」と「モーリス」に分けられる。形式別には「ミニ(スタンダード)」、「ミニ・クーパー」、「ミニ・クーパーS」に他「ワゴン」「バン」「ピックアップ」があり、それに排気量「848cc」「997cc」「998cc」「970cc」「1071cc」「1275cc」が組み合わされるから、個体を特定するのは至難の業だ。

・「MkⅡ」の変更点は①グリルのひげが無くなり台形で囲まれた。②グリルがオースチンの象徴的な波型からストレートの横バーとなった。③リアウインドゥの横幅が広がった。④テールランプが角型で大型化した。などで、MkⅠとの識別点となる。

(写真03-2ab)1971 Austi Mini 850 MkⅢ ( 1976-03 CCCJトライアル/富士スピードウエイ)

278-19-1971-Austin-Mini-850-MkⅢ.jpg)

1969年10月新しいボディを得て「MkⅢ」となった。外見で最も変わったのは、外から見えていたドアヒンジが見えなくなったことと、引き違いだった窓が巻き上げ式となり1枚ガラスとなったことだ。

1968年には「レイランド・グループ」と合併し、社名は「BLMC」となっており、車名も「BLMC」となっている筈だが、後ろのトランクにははっきりと「Austin Mini 850」とはいっている。

(04)「Austin Mini Cooper S MkⅡ/MkⅢ」(1968~69/70~71 )

(写真04-01ab)1969 Austin Mini Cooper 1300S MkⅡ(1985-05 TACSミーティング/筑波サーキット)

「ミニ」シリーズのカタログ・モデルの中では最強の車がこの車だ。「1300」と呼ばれているが、実質は70.6mm×81.33mm 1275ccで、リアには「1275」のエンブムが付いている。このエンジンはMkⅠ時代「970cc」(1ℓクラスレース仕様)、「1071cc」(標準)、「1275cc」(最強モデル)の3種が、同じ「ボア」を持ち、ストロークの違いだけで異なる性格を持ったエンジンに仕上げられていたが、MkⅡでは「998cc」「1300」が用意された。

(写真04-2ab)1970 Austin Mini Cooper S MkⅢ (1982-05 TACSミーティング/筑波サーキット)

スタンダード、ミニに遅れること6か月、1970年3月「クーパー」仕様も「MkⅢ」となった。既に「BLMC」となっているのだが。この車の何処にも「BLMC」の表示は見られず、前後には「Austin Mini Cooper S」のバッジが付いている。

<Morris系>

「モーリス」は「オースチン」と「モーリス」と言うように常に2番手で呼ばれ、主役は「オースチン」のような印象を与えかねないが、実は、この車を設計した「イシゴニス」はモーリス社の出身であり、代表作は「モーリス・マイナー」だった。しかも後年この車を代表す「ミニ」の名称は「モーリス・マイナー」の弟分として付けた「ミニ・マイナー」が原点だから、「ミニ」は「モーリス」から生まれたと言ってもいい位だ。

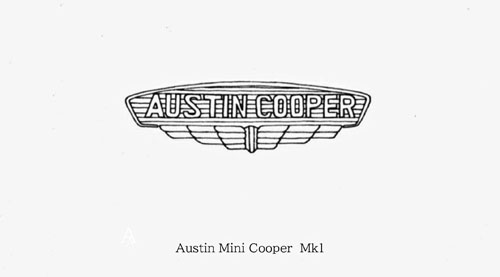

(05)「Morria Mini-Minor MkⅠ850」(1959~64)

(写真05-1a)1959 Morris Mini Miner MkⅠ ポスター

「ミニ」が誕生した1959、初代のカタログで、オースチンの「セブン」に対してモーリスは「ミニ・マイナー」だった。「グリル」と「バッジ」以外は全く同じものだが、販売系列によって別の名前を付けられていた。便宜上「MkⅠ」と表記しているが、これは「MkⅡ」が誕生した後から付け加えられたもので、発売時には何も付かないのが正しい。

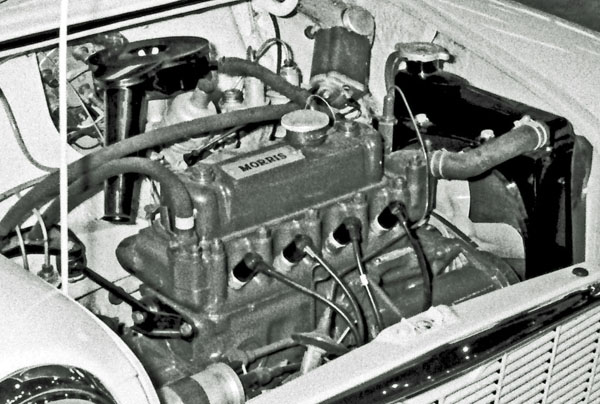

(写真05-1bc)1961 Morris Mini Miner MkⅠ (1961-06 第2回外車ショー/晴海)

「モーリス・ミニ・マイナー」が最初に日本に上陸したのは1960年3月で、イギリス大使館向けだった。その後10台程輸入されたが殆んどはメーカーが研究用に購入し、2台だけが一般人に売却されたと記録されている。写真の車は それ等に次いで、ごく初期に輸入された1台だ。横置きエンジンとラジエターが確認できる。

(写真05-2abc)1959 Morris Mini Miner MkⅠ (2018-11 トヨタ・クラシックカー・フェスタ/神宮)

この車の説明によると完成した日付は1959年8月13日で、19日に出荷されたとあった。実はこの日付は「ミニ」が発売された8月24日の5日も前に当たる。という事は、最初に売り出された貴重な初代の車の車の1台だ。

(06)「Morria Mini Cooper MkⅠ」(1961~63)

(写真06-1abc)1961 Morris Mini Cooper MkⅠ (2008-08 ビバホーム駐車場/船橋)

1961年9月オースチンと同時にモーリスにも「クーパー仕様」が誕生した。(997cc)バッジとグリル以外は全く変わらない。

(07)「Morria Mini Cooper S MkⅠ1071cc」(1963~67)

(写真07-1ab)1963 Morris Mini Cooper S MkⅠ(1966-04 松田自動車/早稲田通り)

「クーパー」に続いて登場したのが、より高性能版の「クーパーS」だ。この車が展示されていたのは、高田馬場付近の早稲田通りに面した「松田自動車販売」の店頭だったが、フェラーリのコレクターとしても有名な松田芳穂氏と関係ある店か?

(08)「Morris Mini 850 MkⅡ」(1968~70)

(写真08-1abc)1968 Morria Mini 850 MkⅡ (1990-03 TACSミーティング/筑波サーキット)

「MkⅡ」となったモーリス・ミニは「850」(848cc)と「1000」(997/998cc)の2種のエンジンが用意された。写真の車は後部に「850」のバッジが有る。

(09)「Morris Min Cooper/Cooper S MkⅡ」(1968~70)

(写真09-1ab)1970 Morris Mini Cooper MkⅡ (1969-11 東京オートショー/晴海)

.jpg)

正規輸入されて外車ショーに展示された「ミニ・クーパー1000」で、会社は「BMLC」となっているが、相変わらず「モーリス」を名乗っている。

(写真09-2ab)1970 Morris Mini Cooper S MkⅡ (1969-11 東京オートショー/晴海)

この車も同じ場所に展示された「ミニ・クーパーS」仕様だ。外見は全く変わらないが正面のバッジが変わり、後ろには「1275」の.バッジが見える。

(写真09-3a)1969 Morris Mini Cooper S MkⅡ (1981-05 TACSミーティング/筑波サーキット)

サーキットに現れたた「クーパーS MkⅡ」仕様で、レースの為オーバーフェンダー付きに改造されている。プログラムから「1275cc」と確認できた。

<BMLC Mini MkⅢ系>

(10)「Austin Mini 850/1000」(1969~80)

(写真10-13ab)1972 BLMC Mini 1000 MkⅢ(Austin) (1981-05 TACSミーティング/筑波サーキット)

「MkⅢ」となってからのバッジは統一され、「BMLC」共通となった。それがこの車で正面は「MINI」とだけ入っている。しかし後ろに回るとこの車には「Austin Mini 1000」と入っている。勿論「Morris」バージョンもある。伝統あるブランド名はなかなか捨てられないようだ。

(12) 「BLMC Mini 1275 GT」 (1969)

(写真12-1abc)1969 BLMC Mini 1275GT (1990-03 TACSミーティング/筑波サーキット)

1969年10月MkⅢに変った際、ミニに新しいシリーズが誕生した。前輪より前を5イン伸ばし、現代風のグリルを持った「ミニ」らしくない「ミニ」は「クラブマン・シリーズ」と命名された。好き嫌いのある個性の強い「ミニ」らしさを消す事で、一般受けを狙ったこの狙いは、同時に個性も魅力もない平凡な車になってしまったから、企画としては良かったが、デザインとしては失敗作に入るだろう。この車はその「クラブマン」をベースに造られた最強モデルで「クラブマン」の名称は付かない。「ミニ・クーパー1300S」の後継車として期待されたが、「ミニ」好きにも、「ミニ」嫌いにもあまり歓迎されなかった。この車は珍しく後ろのバッジも「Mini 1275 GT」の標準モデルである。

(写真12-2ab)1971 BLMC Mini 1275GT MkⅢ(Austin) (1980-11 SCCJ25周年/富士スピードウエイ)

この車はグリル内の「GT」バッジの位置にイベントのバッジがあり「GT」の確認はできないが、後ろには「Austin Mini 1275 GT」とあり確認できた。

<Innocenti Mini-系>(1969~)

イタリアのメーカー「イノチェンティ社」は1960年代初めにイギリスの「BLMC」グループ傘下に入り「A40」などををノックダウン生産していた。同時に本国仕様の「ミニ」MkⅠ、MkⅡも造っていたが、1969年独自のモデルを発表し「レイランド・イノチェンティ」を名乗った。

(13)「Innocenti Mini 1300」

(写真13-1a)1974 Innocenti Mini Cooper 1300 MkⅢ (2004-08 カリフォルニア州カーメル市内)

*.jpg)

基本的には本国の「MkⅢ」に準じているが、エンジンはややマイルドに仕上げられている。外見では三角窓が付いているのが特徴だ。北米仕様でオーバーフェンダーは付いていない。

(写真13-2ab)1974 Innocenti Mini Cooper 1300 MkⅢ(1979-05 TACSミーティング/筑波サーキット)

イギリスの「ミニクーパー1300」が姿を消した後、「ミニ」らしくない「1275GT」(クラブマン)を嫌ったファンは、「ミニ」の面影を残す、イタリア製の「イノチェンティ」に注目した。日本向けの車にはオーバオフェンダーが付けられ走りを強調しているが、ハンドルは 左ハンドルのままだ。

(14)「Innochenti Mini DeTomaso」

(写真14-1ab)1977 Innocenti Mini DeTomaso (1982-05 TACSミーティング/筑波サーキット)

1976年親会社「BMLC」が倒産し、「イニチェンティ」はイタリアの「デ・トマソ」に買収された。「デ・トマソ社」は「マングスタ」「パンテーラ」などで知られるスポーツカー・メーカーで、当時は「マセラティ」も傘下に収めていた。買収後初めて発売されたのがこの車で、名前からくるイメージも含めていかにも戦闘力がありそうな印象を与える。

<Austin-Rover Mini>(1989~)

(15)「Rover Mini 30th Model」

(写真15-1a~e)1989 Rover Mini 30th Model (1994-04 千葉市稲毛区)

「ミニ・クーパー」が姿を消した後も、スタンダードの「ミニ」は製造が続けられていたが、1982年には「BL」(British Leyland)の再編で、製造元が「ローバー社」に変わり、「ローバー・ミニ」と呼ばれるようになった。1959年「ミニ」が誕生して丁度30年後の1989年型は「ローバー・ミニ30thモデル」として発売された。写真の車は息子が乗っていた我が家の車だ。

<Rob Walker Mini>(1965~68)

(16)「Rob Walker Racing Mini」

(写真16-1a~f)1969 Rob Walker Mini (Cooper S MkⅡ) (1982-01 TACSミーティング/神宮絵画館)

「ロブ・ウオーカー」と言う背の低い精悍なレーシング・ミニは、知る人ぞ知るスペシャル・カーだ。発想の原点は「ミニ」でレースをしていた「ネビル・トリケット」(Neville Trickett)が、背を低くして空気抵抗を抑え、多くの部品をFRP化して軽量化を図ることを狙ったもので、「ジェフ・トーマス・ディストリビューション」と言うところで切り接ぎの作業が行われ「ミニGTS」が完成した。ピラーを120ミリ切り詰めたら、接続位置が下がるから、通常は屋根を継ぎ足さないと届かないが、この車の場合はAピラーの傾斜を深めて屋根に届くようにし、併せて空気抵抗の減少も図られた。この車を元に「ロブ・ウオーカー社」が生産し発売した。「ロブ・ウオーカー」はF1の世界では「ジョン・クーパー」と並ぶベテランで、プライベーターながら「スターリング・モス」などを擁し、1953年から72年までに9回も優勝している。因みに「ロブ・ウオーカー」の先祖は、ウイスキーで有名な「ジョニー・ウオーカー」とのことだ。

<Mini Marcos>(1966)

(17)「Mini Marcos 1300 GT」

(写真17-1abc)1968 Mini Marcos 1300GT (1977-04 TACSミーティング/筑波サーキット)

「マーコス」は「ジェム・マーシュ」(Jem Maresh)と「フランク・コスティン」(Frank Costin)日よって1959年誕生した。車名の「Marcos」は両者の名前を繋げたものだ。経営を担当する「マーシュ」はドライバーとしても知られていたが、元々はエンジニアで、オースチン・セブンのチューニングパーツの製造・販売をしていた。一方、設計を担当する「コスティン」の方は、第2次大戦中大活躍した万能双発戦闘機「デハビランド・モスキート」の開発に従事しておりエンジンとプロペラ以外は木製と言われたこの飛行機の経験は「マーコス」にも生かされた。英国では1リッタークラスで実績を上げていたが、日本では全く無名で、1964年の日本グランプリに「ガルウイング」が2台参加した際は、「Marco」が2台で「s」が付いていると勘違いされたくらいだ。その「マーコス」の知名度を上げたのは「ミニ・マーコス」で、この外見からミニの変わり種として色々な誌面で取り上げられたからだと思う。1966年から製造が開始されたが、もちろんベニヤ合板とFRPによるモノコック構造の特徴を備えており、重量は僅か480kgで、ベースとなった「クーパー1300S」より155kg軽量化され、空力的にもオリジナルより優れていた。外見から「ミニ」の面影は全く想像できないが、外付けのドアヒンジは紛れもなく「ミニ」そのものだ。写真の車は最初に日本に輸入された「ミニ・マーコス」だ。

(写真17-2abc)1966 Mino Marcos 1000 (1981-05 TACSミーティング/筑波サーキット)

「ミニ・マ-コス」は完成度合の異なる「キット」状態で販売されていたから、完成した車はそれぞれ微妙な相違があった。メーカー製の完成車のエンジンは「1300」「850」の2種だが、この車は「1000」(998cc)を選んでいる。

<Countryman/Traverer>(1960~67)

(18)「Austin Mini Countryman MkⅠ」(1960~63)

(写真18-1abc)1960 Austin Mini Countryman MkⅠ (1990-03 JCCAミーティング/筑波サーキット)

「ミニ」の最初のモデルとなる「オースチン・セブン」が発売されたには1959年8月の事だったが、約1年後の1960年9月、実用性の高いワゴンタイプが発表された。オースチンは「カントリーマン」、モーリスは「トラベラー」と名付けられ同時に発売された。ホイールベースは102mm延長され、低くて広い荷物室が確保されたうえ、俊敏な走りを兼ね備えたこのエステートカーはたちまち人気を集めた。発売当初は輸出が優先されたが、それには「ウッド・トリム」は付かなかった。その後国内販売が始まり、トリムの付いた「デラックス・モデル」と2本立てとなったが、「MkⅠ」のカントリーマンは正規輸入はされなかった。

(19) Austin Mini Countryman MkⅡ」

(写真19-1abc)1969 Austin Mini Countryman MkⅡ (1981-05 TACSミーティング/筑波サーキット)

1967年9月から「MkⅡ」となった。グリルはサルーンと同用ひげの無い角型に変わり、波型の横バーは直線となったのが外見上の大きな変化だが、エンジンはサルーンのスーパー・デラックスに与えられた新しいエンジンが採用されている。2年後「MkⅢ」となった際、「ミニ・クラブマン・エステート」となり、「カントリーマン」「トラベラー」に名前は消滅した。新車で正規輸入されたのは10台程と言われる。

(写真19-2ab)1970 Austin Mini Countryman MkⅡ (1969-11 東京オートショー/晴海)

1969年10月本国では「MkⅢ」(クラブマン・エステート)が発表されているが、日本では「カントリーマンMkⅡ」が1970年型としてショーに展示されている。決して日本で在庫整理をしようという訳ではなく、船便で送られる展示車は新型車が発表されるより前に本国を出発しているから起きた矛盾だ。

(21)「Morris Mini Traverer MkⅠ」

(写真21-1ab)1960 Morris Mini Traverer MkⅠ(1977-01 TACSミーティング/東京プリンスホテル)

.jpg)

「MkⅠ」のこの車には「ウッドトリム」が無いので、初期の輸出モデルだったのだろうか。日本ではイギリス大使館用に1台輸入されただけだった。

(写真21-2abc)1960 Morris Mini Traverer MkⅠ(1990-03 TACSミーティング/筑波サーキット)

こちらは「ウッドトリム」の付いた通常知られている「トラベラー」だ。トリムの無いものより約20ポンド高い。機能は全く同じだが、価格は何故か「トラベラー」の方がちょっぴり(4ポンド)安かったのは「オースチン」の持つブランド力の所為か。

(22)「Morris Mini Traverer MkⅡ」

(写真22-1abc)1969 Morris Mini Traverer MkⅡ (1981-05 TACSミーティング/筑波サーキット)

この車の特徴はドアヒンジが外付けで「MkⅡ」だが、グリルは「MkⅢ」と同じに見えるものが付いている。モデル切り替え時の過渡的なものなのか、それとも後年付け替えたものかは不明。参考にオリジナルのグリルを添付した。

<Mini Van/Pick-up>(1960~67/61~70)

(24)「Morris/Asustin Mini 5cwt Van

(写真24-1ab)1962 Morris Moni 5cwt Van (1979-05 TACSミーティング/筑波サーキット)

「カントリーマン」「トラベラー」が乗用車のバリエーションの一部だったが、「バン・シリーズ」は完全に「商用車」でその証拠は「4ナンバー」だ。誕生したのは1960年4月で「カントリーマン」より半年早かったのは、実用性の高いこの車の売れ行きを読んだ結果だろう。グリルはプレスで打ち抜いた簡素なもので、後席は無いのでドアから後に窓はない。標準装備ではシートはドライバー1席のみで、助手席はオプションだった。(ロンドン・タクシーの助手席は荷物スペースだったからイギリスでは違和感は無かっただろう)

(写真24-2ab)1970 Morris Mini 5cwt Van (1989-10 モンテミリア/神戸)

神戸で開かれた「ミッレ・ミリア」の国内版「モンテ・ミリア」の会場付近で撮影したモーリス版の「5cwt Van」だ。濃いブリテイッシュ・レーシング・グリーンと白いホールの取合わせが清々しく、トリムが無いことがむしろ好印象だった。

(写真24-3ab)1973 Austin Mino 5cwt Van (1985-05 TACSミーティング/筑波サーキット)

この車は「MkⅢ」世代の車だがグリルは「オースチン・ミニMkⅠ」のものに変えてある。ボディについては初代から進化はしていないようでドアヒンジは外付けのままだ。「5cwt Van」は正規輸入はされていないから珍しい車だ。

(25)「Morris /Austin Mini 5cwt Pick-up」

(写真25-1ab)1970 BMLC Mini 5cwt Pick-up (1989-12 江戸川区南葛西1丁目/葛西南高校付近)

もっと珍しい車が「5cwt Pick-up」だ。場所は江戸川区葛西にある「葛西南高校」の脇で、近くにある修理工場の修理待ちの車が日中は道路に持ち出されていた。この車は並行輸入され車検を取るための整備まちではないかと思われるが、まさか日本でこの車に出会えるとは思っていなかったから、万歳したい程嬉しかった。

(写真25-2ab)1969 BLMC Mini 5cwt Pick-up (1990-03 JCCAミーティング/筑波サーキット)

もう一台この珍しいピックアップに出会った。既にサルーンは「MkⅢ」に変っているがこちらのボディはモデルチェンジは行われず相変わらずドアヒンジが外付けのままだ。

<Mini Moke/Big Moke>(1963~66)

(26)「Mini Moke」

(写真26-1ab)1964 Mini Moke (1994-05 ミッレ・ミリア/車検場ビットリア広場)

正規のカタログモデルで一番の異端児はこの「ミニ・モーク」であることは誰もが認める所だ。一般に発売されたのは1964年からだが、1959年当初は、軍用車としても使えるような車を目指して開発を始めた。しかし10インチのホイールでは最低地上高が低くオフロードに適さないうえ、エンジンの出力不足で軍用車としては採用されなかった。その後、エンジンを前後に置いた4輪駆動も試作されたが、構造が複雑で実用化はされなかった。結局、軍用車は諦め、民間向けの「多目的車」に切り替え1964年発売に至った。この車は分類上「乗用車」とされ「税金」もそれに準ずることとなる。幸い「ビーチ・バギー」として人気を博し、変わったスタイルから趣味の車としてもマニアに評価されている。

(27)「Big Moke」

(写真27-1ab)1969 Big Moke (1980-11 SCCJミーティング/富士スピードウエイ)

「ミニ」は1966年から81年まで「オーストラリア」でも生産された。この車はその1台とみられる。「ミニ」の弱点と言われた最低地上高は、13インチタイヤで クリアし、馬力不足は1275ccエンジンでカバーした。ボンネット横に「Californian」と入っているので最強のアメリカ輸出モデルのようだ。「ビッグ・モーク」が正式名称かどうかは不明だが、正面のバッジは「Moke」と入っているだけで、「Mini」は入っていない。

<改造車>

(28)「Mini Cabriolet」

(写真28-1ab)1962 Austin Mini Cooper MkⅠ(改) Cabriolet (1985-04 TACSミーティング/筑波)

他人とは一味違ったものがと、屋根を切り取ってカタログにはない「カブリオレ」を造ってしまった。可成り嵩張った幌が見えるので完全なカブリオレに改造されている様だ。屋根の高さは「ロブ・ウオーカー」並みに低く設定されている。

(写真28-2a)1970 Austin Mini Cooper MkⅢ(改) Cabriolet (1997-05 ミッレミリア/フータ峠)

(写真28-3ab)1970 Austin Mini Cooper MkⅢ(改) Cabriolet (2004-08 /カリフォルニア)

イタリアにもアメリカにも同じ考えの人がいた。こちらは高さはオリジナルのままで屋根を幌に変えた改造だ。両車ともそっくりなので同じ工場で改造したのだろうか。

(29)「Mini Majer」(ストレッチ・モデル)

(写真29-1ab)1969 BMLC Mini 1000 MkⅢ4dr Sedan (1991-01 JCCA 汐留ミーティング)

「ミニ」を愛する「家庭持ち」が日常の使用のため考え付いた車と言える。後席の乗り降りは2ドアより4ドアの方がいいに決まっている。大手メーカーの乗用車の殆どは両方が用意されているが、「ミニ」は最後まで基本形を守り2ドアを貫いた。ドアの寸法を少し詰めれば4ドアも可能な気もするが、構造上や強度の問題はどうなのか、2ドアとは別の製造工程は生産効率が悪くなるなど、メーカーが造らなかった原因は何だったのだろう。ストレッチされたこの車のボディには「Mini-Major」と書き込まれている。

(写真29-2ab)Mini MkⅢ(改) Stretch Truck (2010-07フェスティバル・オブ・スピード/グッドウッド)

ダックスフンドのようなこの車は、巨大なこのディーゼル・エンジンを運ぶため特注されたトラックだ。積んでいるエンジンはCummins製 V18 78リッター 3500hpと言う、普段扱っている自動車用の10倍 の大きさで、「小松」の巨大ダンプのエンジンにも使われている。

(30)「Double Decker Bus」

(写真30-1ab)1985 Austin Rover Mini 1000 City Double Decker Bus (2008-01 シュパイヤー科学技術館/ドイツ)

.jpg)

.jpg)

ロンドンではお馴染みの「Double Decker」(2階建てバス)はミニベースで造られていた。2階へ上る階段もなかなか良く出来ているが、ここはイギリスではなく、ドイツの博物館だった。

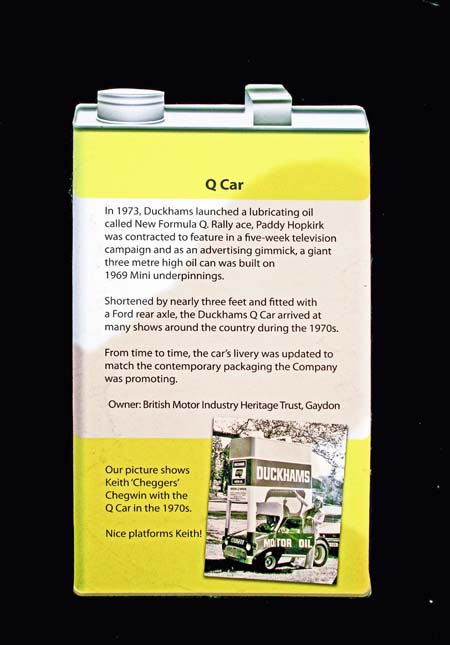

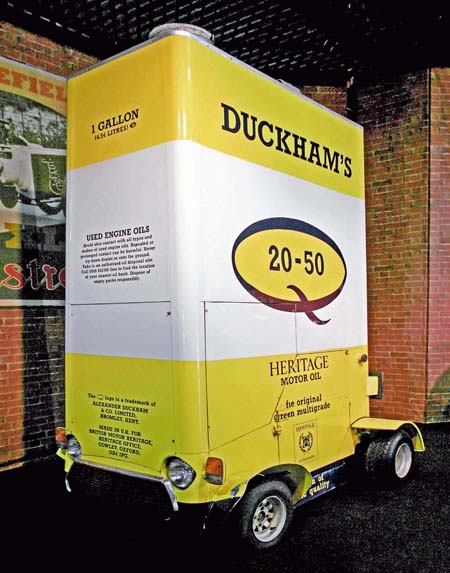

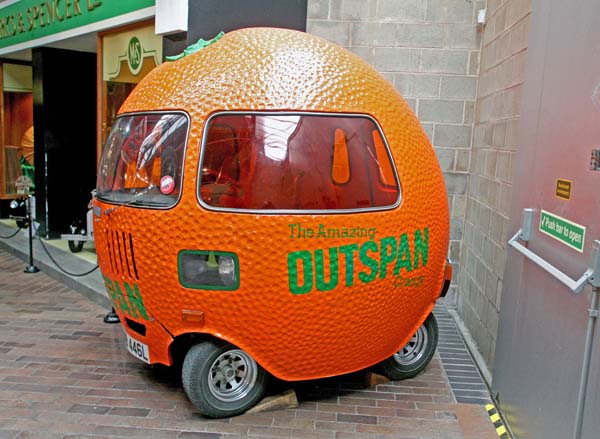

(31)「宣伝カー」

(写真31-1a~d)1969 Mini MkⅡQcar (2010-07 フェスティバル・オブ・スピード/グッドウッド)

.jpg)

1ガロンのオイル缶を模した2階建てのこの車は、「ニュー・フォーミュラQ、ラリーエース」という潤滑油の宣伝カーで、1969年の「ミニ」MkⅡをベースに1973年に造られた。1970年代には全国を回っておりイギリスでは良く知られた車のようだ。走行時は正面とサイドのパネルを取り外す事が出来る。

(写真31-2ab)1972 Mini MkⅢ Outspan Orange (2007-06 フェスティバル・オブ・スピード/グッドウッド)

「アウトスパン」とは南アフリカ原産のオレンジジュースの商品名で「ケープ・スパン社」が販売した。オレンジ型のこの車はその宣伝カーで6台造られ、イギリス、フランス、ドイツの他、南アフリカにも1台送られている。ホイールベースは48インチ迄詰められ小回りは得意だったが、30マイル以上では転倒の恐れがあった。小型ながら行動力はあり、有名な伝統レース「ロンドン~ブライトン・ラン」を完走している。

(写真31-3ab)NEW Mini Pick-up (Red Bull) (2008-06 横浜市内)

最後は現代版で、車も商品もよく見るお馴染みです。

――― 次回は「三菱」「光岡自動車」の予定です ―――