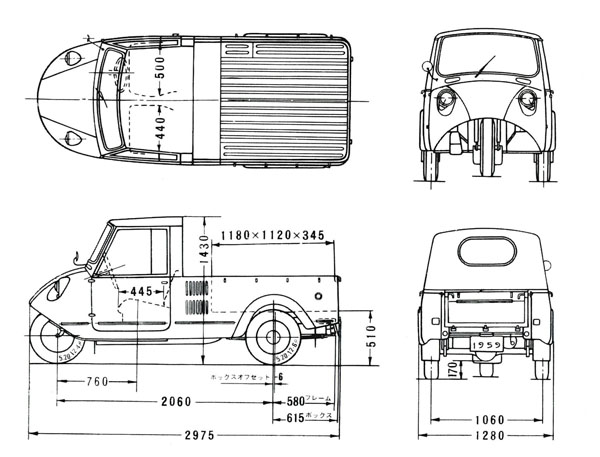

1938 Mazda GA 3wheel Truck

創業は1920年(大正9)「東洋コルク工業(株)」として広島市で誕生した。1927年「東洋工業(株)」と社名を変更し、機械工業分野に進出、1931年3輪トラックの第1号となる「マツダDA型」の発売が開始され、現在に続く「車両メーカー」のスタートが切られた。「マツダ」の名前は社長の「松田重次郎」に由来するが、同時にペルシャの太陽神「アフラ・マズダー」(Ahura Mazda)と発音が似ている所から英文表記に「Mazda」を当て、自動車産業の光明となるよう願いを込めたと言われる。ただし東洋工業が取り入れた「Mazda」は、アメリカのゼネラル・エレクトリックが特許を持つ白熱電球が「アフラ・マズダー」に由来する「Mazda」の商品名を持ち、これを日本の東京電気 (東芝) が「マツダ・ランプ」として販売していたが、これからヒントを得たようだ。

(参考00-0a) 1917年ゼネラル・エレクトリック社の白熱電球「Mazda」の広告

(参考00-0b)日本国内で販売されていた「マツダランプ」の看板

(01)<第1部・オート3輪/トラック> (1931~74)

(参考01-0a)1931 Mazda DA

「マツダオート3輪」の長い歴史の最初のページを飾る第1号がこの車だ。エンジンはSV 単気筒 482cc 9.4ps/3300rpm で、積載量は200kgだった。タンクには「Mazda」の文字が入り、重ねて「三菱」のマークが見えるのは、全国に販売網を持つ三菱商事が販売を委託された為だ。

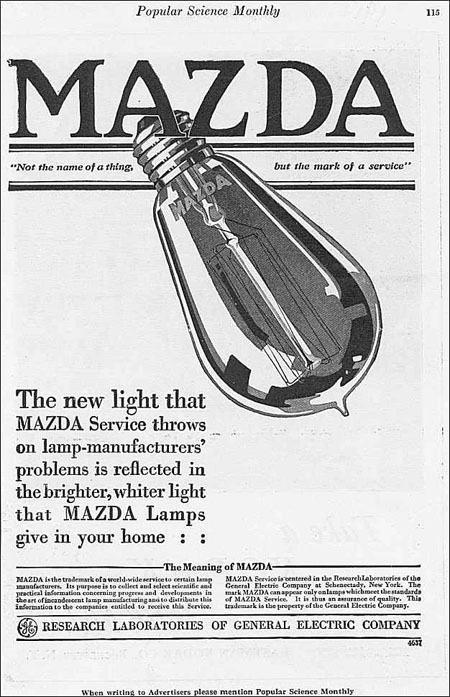

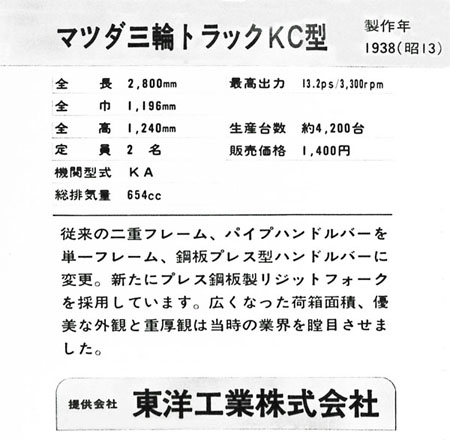

(写真01-1abc)1938 Mazda KC (1973-11 東京モーターショウ/車のあゆみ展)

1931年「DA」でオート3輪のスタートを切った「マツダ」は、その後1934年「KA」、1935年「TCS」を誕生させ「KA」は1938年には「KC」となっているので、複数のモデルを併売していたようだ。

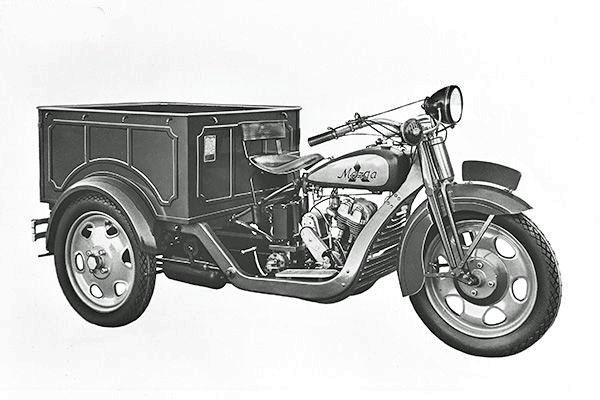

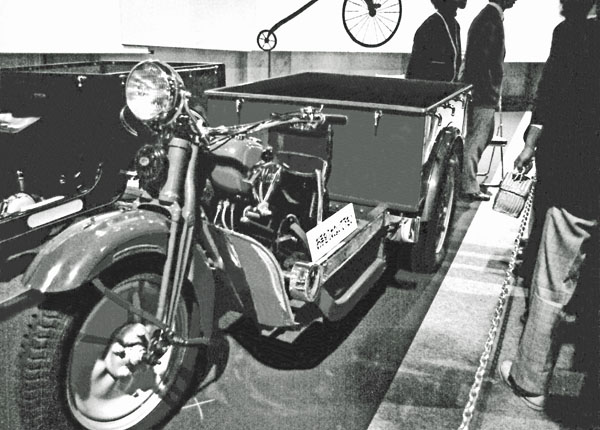

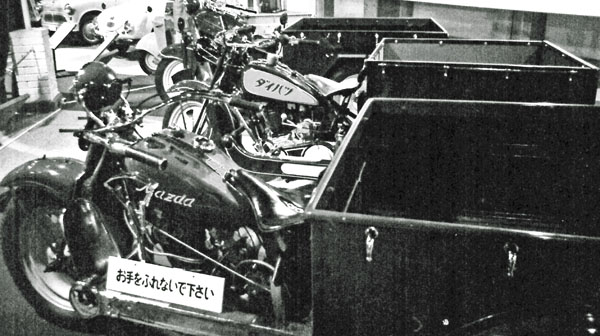

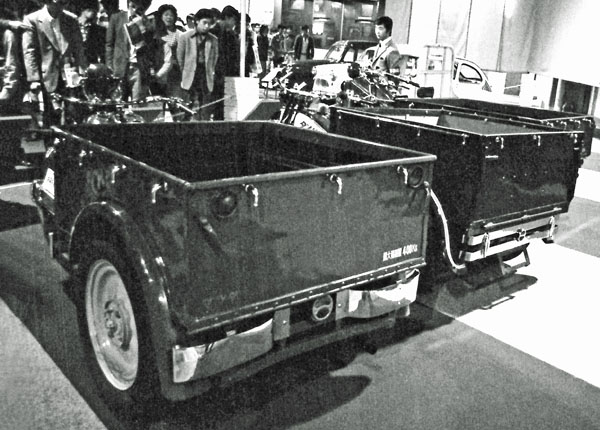

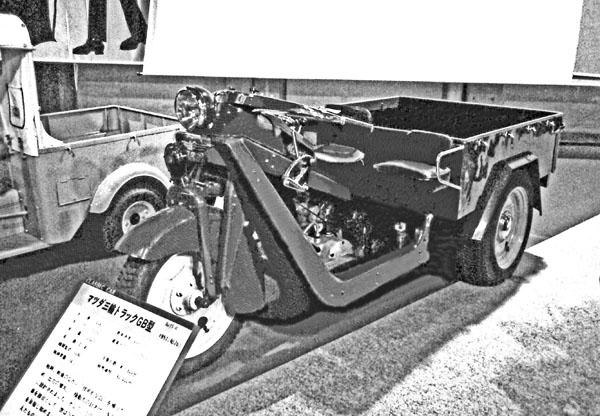

(写真01-2ab)1938 Mazda GA (2017-10 日本自動車博物館/小松市)

この車は「日本自動車博物館」に展示されている車で、案内板には1938年製「GB」とあった。1938年は「GA」が誕生した年で、「GB」の誕生は1949年だからこの車は戦後型になってしまうが、特徴から見ると三菱のマークもあり1938年「GA」の初期型と判定した。ただ戦前型のリアフェンダーの切り欠きは丸型だが、この車は戦後型の角形をしているのでレストアされた際変えられたのだろうか。それとも戦後型のエンジンにも三菱マークが入っていたのだろうか。いずれにしてもこの車「GA」で案内板で「GB」として説明しているは間違えのようだ。

(参考01-3a)1948 Mazda GA (戦後型)

「GA」は1938年に誕生し、戦後は1945年12月生産を再開、後輪のタイヤハウスが丸から角形に変わったが、1949年までそのまま造られ続けた。初期のオート3輪には風を遮るものは何も付いていなかったから、写真のようにいろいろ工夫して対策を講じていたが、後年徐々に居住性は改善されていく事になる。空冷単気筒SV 669cc 13.7hp 4段変速 最大積載量500kg

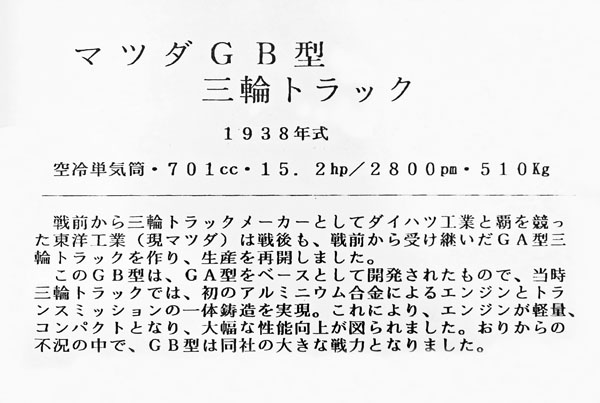

(写真01-4a) 1951 Mazda GB (1973-11 東京モーターショウ/車の歩み展)

1949年4月戦後のニューモデル「GB」が発売された。アルミを採用し大幅に軽量化を図ったが、実質「GA」の進化型で、戦前型をそのまま引き継いだものだ。エンジンは空冷単気筒SV 701cc 15.2hp 最大積載量500kg。この写真が撮られたのは、今から50年も前で、モーターショーで特別展示されたものだが、今でも健在だろうか。

(写真01-4abc)1951 Mazda CTL 1200 (2012-04 トヨタ自動車博物館)

1950年9月本物の戦後型「CT」シリーズが誕生した。1952年には屋根の付いた全天候型「CTL」が初登場、と言ってもまだ「ドア」も「サイドパネル」も付いては居ない。エンジンは空冷V型2気筒OHV 1157cc 32hp(セルフスターター付き) 最大積載量2トンで、オート3輪の大型化が始まる。

(写真01-5abc)1956 Mazda CHATB (2017-10 日本自動車博物館/小松市)

1954年「CH」系のヘッドライトが初めて「二つ目」となった。このモデルから「ビニールウインドー」付き「サイドドア」が付いたが、写真の車ではウインドーは外されている様だ。

(写真(01-6a) 1957 Mazda GLTB 67 (1960-10 港区芝三田四国町/桜田通り)

-1.jpg)

路上に駐車しているのは1957年頃のマツダGLTB」と思われる。場所は港区の札ノ辻から赤羽橋に向かう「桜田通り」で、正面に東京タワーが見える。それにしても当時の都内の混雑はすざまじい状態で、今よりずっと雑然としていた。

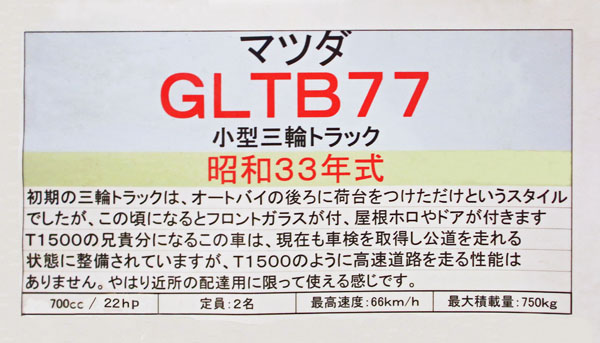

(写真01-7abc)1958 Mazda GLTB 77 (2018-05 消防自動車博物館/レトロぶーぶ館)

居住性はだいぶ向上してきたが、まだバーハンドルだ。この車を撮影した場所は千葉県いすみ市御宿町で養鶏業を営む個人のコレクションで「鶏卵牧場」「ポッポの丘」「消防自動車博物館」の3本建てになっている。僕はここで「卵かけご飯」を食べ、おみやげにパック入りの鶏卵を買って帰った。

(写真01-8a) 1959 Mazda HBR82 (1958年/静岡市内)

1958年からマツダは「丸ハンドル」を採用し、完全密閉式となったキャビンは、シートに座れば自動車と変わらない。ドライバー席が右側に移ったことで3人掛けが可能となった。

(写真1-9a) 1958 Mazda Romper Truck (1958年 静岡市昭和町・辻菊旅館横)

3輪車「T1100」をベースに4輪化したトラックが「ロンパー」で、翌年からは「D1100」「D1500」となる。

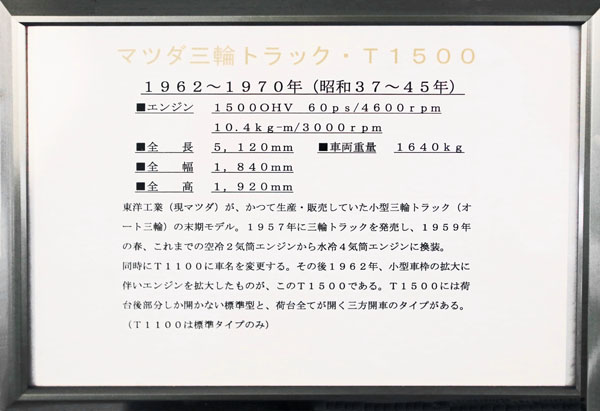

(写真01-10ab)1962~70 Mazda T1500 (2017-10 日本自動車博物館/小松市)

この車は1959年発売された「T1100」が、1962年小型車枠が2000ccに拡大された際格上げされ「T1500」となったもので、今まであった「T1500」は「T2000」に格上げされている。大型3輪車最後のモデルとなった。

(写真01-10cde)1962 Mazda T2000 (2013-12 船橋ララポート/スーパー・ロピア)

スーパーの野菜売り場に置かれた「T2000」だ。最終モデルのエンジンは水冷直列4気筒1985cc 81hp まで大きくなっていた。

(02)<軽自動車 K360>

日本の自動車の分類には「大型車」「普通車」「小型車」の下に「軽自動車」と言うカテゴリーがある。元々あいまいだった規定が1954年10月発表された新規格によって2サイクル/4サイクル共に「排気量は360cc」と決まり、軽自動車として本格的スタートを切った。(1951年当時の規定では2サイクルは250ccだった)その結果1955年には「スズライト」「NJ」「フライングフェザー」、1957年には「ダイハツミゼット」、1958年には「スバル360」が次々と誕生し、「軽自動車」と言う車種が本格的な自動車に近い性能を備えていることを認識させていった。(ヨーロッパでは軽自動車に相当する「ライトカー」と呼ばれる一群の車があったが、いずれも「自動車もどき」で、車として認められる物ではなかった)

(写真02-1ab)1959 Mazda K360 軽3輪トラック (1959-07 静岡市追手町/静岡信用金庫本店前)

023-11-1.jpg)

「マツダ」が軽自動車に参入する手始めは、得意の3輪車から始まった。ある日、発表されたばかりのピカピカのニューモデルが街中に停まっていた。見慣れた3輪トラックなのに、なぜかとても可愛かった。それは「小さい」だけでなく、トラックなのに「ピンク/ホワイト」の2トーンという全く想定外のカラーだった。写真の車は発表直後の初期モデルで、窓はビニール、バンパーはまだ付いていない。エンジンは強制空冷 OHV V型2気筒 356cc 11ps/4300rpm で、最高速度は65km/hだった。

(写真02-10-2a)1959 Mazda K360 (1961-08 長崎市内)

110型/170型-1.jpg)

長崎市内で「電車」を撮影した写真だが、街角に駐車していたのが「K360」で、バンパーの無い初期型だ。

(写真02-3ab)1960 Mazda K360 Panel-Van (1969-11 東京モーターショー/晴海)

写真の車はショーに展示された「パネルバン」だが、市販はされなかったと思う。

(参考02-4a)1964 Mazda K360

1962年マイナーチェンジで窓には三角窓が付き、引き違いから上下昇降式となったが、屋根はまだキャンバス張りだった。1964年モデルチェンジでヘッドライトのトリムがクロームメッキとなり、キャビンのルーフが鋼板化されたのがこの車だ。1969年3月で生産は終了した。

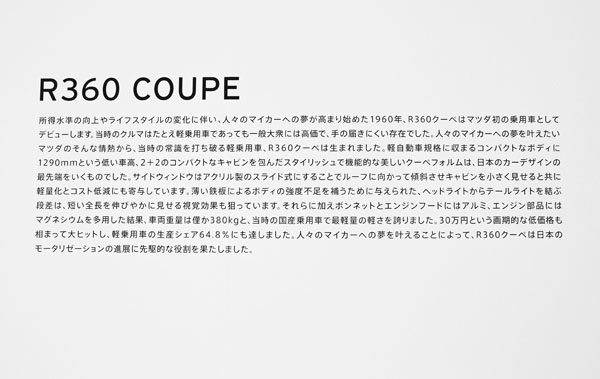

(03)<軽自動車・R360 クーペ>

1959年5月軽3輪の「K360」が発表されてから丁度1年後の1960年5月に発売されたのが、軽4輪「R360クーペ」だ。4輪乗用車としては最初の車となるが、マツダの歴史の中では戦前の1940年小型4輪車の試作に成功している。しかし既に軍時体制に入っていたため市販はされなかった。その他、あまり知られていないが戦後の1950年にはマツダとしては初の「4輪トラック」が市販されている。それはジープに似た顔を持つ小型4輪トラック「CA型」で52年までに35台、消防車型の「CF」が74台造られたが、そこで4輪トラックについては一時中断され、1958年の「ロンパー」、59年の「D1100/D1500」へと続くことになる。

(参考03-0a)1940 Mazda 試作小型乗用車

(参考03-0b)1950 Mazda CA 小型4輪トラック

(写真03-1a~f)1960 Mazda R360 Coupe (2016-08 オートモビルカウンシル/幕張メッセ)

この車が発表されて時の印象は「クーペ」と言う言葉の持つ憧れにも似た甘い言葉だった。この感覚はその当時でなければ判らない時代背景によるもので、現代では「クーペ」は当たり前のモデルだが、当時は国産車にはクーペは存在しなかった。輸入車のスポーティで格好良い「クーペ」とは似て非なるものではあったが、このネーミングは大ヒットした。車は初期型でサイドウインドウはスライド式(引き違い)だ。

(写真03-2ab)1961 Mazda R360 Cpupe (KRBB) (2017-04 トヨタ自動車博物館)

61年型のこの車はサイドウインドーがスライド式から巻き上げ式となり三角窓が付いた。ワイパーが2ブレードとなった。エンジンは強制空冷90°V型 2気筒OHV 4ストローク356cc 16PS/5300rpmで、この車「KRBB」は 4速マニュアルシフトだが、別に2速トルコン・オートマチック「KRBC」があった。

(写真03-3ab)1966 Mazda R360 Coupe (1978-01 TACSミーティング/東京プリンスホテル)

軽自動車の中では一番安い30万円で売り出されたが、それでも庶民にとってはまだ高根の花であった。本来「クーペ」なら2シーターでもいいのだが、ファミリーユースを考えれば無理でも4人乗り(2+2)で認定をとっておいた方が用途が広がると考えたのだろう。65年からはフェンダーミラーが左右に付けられた。

(04)<軽自動車・キャロル360>(1961~70)

(写真04-0ab)1961 Mazda 700 Prototype (1961-10 全日本自動車ショー/晴海)

61-10-自動車ショー.jpg)

4人が余裕をもって乗れる車を目指して造られた試作車で、この車を基に軽自動車の枠に収め、「キャロル360」が生まれた。

(写真04-1ab)1964 Mazda Carol 360 4dr Deluxe (1977-01 TACSミーティング/東京プリンスホテル)

1958 Lincoln Continental MkⅢ

「キャロル360」は1962年2月から2ドアが発売され、翌63年9月には軽自動車初の「4ドア版」が追加された。これによって軽自動車ながら普通の自動車と同じ機能を備えた使い勝手を実現した。エンジンは水冷直列4気筒4ストロークOHV 358cc 18ps/6800rpmだが、シリンダーヘッド、ブロック、クランクケース、ミッションケース、クラッチハウジングの全てがアルミ合金の精密なダイキャスト製で、軽自動車としては非常に贅沢なものだった。ブロックは次期発売予定の小型車(ファミリア)にも転用できる800ccクラス迄対応可能な大きさで360ccエンジンには必要以上に大きく重かったから走行性能上では大きなマイナスとなった。スタイル上の最も大きな特徴は「クリフカット」と呼ばれる逆に傾斜したリアウィンドーで、後席のヘッドクリアランスを大きく稼ぎ出している。

・クリフカットは1959年の英フォード・アングリアが知られており、低価格車に何でこの斬新なデザインが採用されたのか疑問に思っていたが、この場合は平面ガラスを使用することでコストを抑えることが狙いだったようだ。僕が知る限りでは1958年の「リンカーン・コンチネンタルMkⅢ」が一番最初ではないかと思う。こちらの場合は高級車をイメージしたデザインのための試みと思われる。

(写真04-2ab)1967 Mazda Carol 360 GT 2dr Sedan (2018-11 旧車天国/お台場)

1966年10月以降の後期型で顔付きが変わった。2ドアモデルで、ドライバーと較べると車の大きさが判る。フロントフェンダーに「GT」のバッジが付いているが、カタログモデルに存在したかは確認できなかった。

(04-2)<オートザム・AZ-1>

(参考04-3ab)1992 Mazda Autozam AZ-1

この車が展示されるときは、その特徴を誇示するため「ガルウイング」のドアを跳ね上げているので、オリジナルの姿を確認するためインターネットからこの画像を利用させていただいた。

(写真04-4abc)1993 Mazda Autozam AZ-1 (2017-10 日本自動車博物館/小松市)

「AZ-1」は小さいながらマツダの軽自動車を代表するスポーツカーだ。Mazda・AZ-1の「A」、Honda・Beatの「B」、Suzuki・Cappuccinoの「C」の3台をまとめて「平成のABCトリオ」と呼んだ。エンジンは水冷直列3気筒DOHC Turbo 657cc 64ps/6500rpm(スズキ・アルトと共通)で、リッター当たり100馬力に近い高性能だが、後車軸上に位置するエンジンはテイルヘビーを招き、スピンや横転事故が多発した。国産車としては唯一の「ガルウイング」が大きな特徴だが、「メルセデス300SL」の場合は構造上の必然から採用されたのと異なり、「AZ-1」の場合は普通のドアでも可能ではなかったと思う。際立った特徴となった代わりに、転覆した場合の救出時ドアが開かない恐れがあった。新車価格は150~160万円と高価だったため、1992年10月から95年9月までの約3年で4,409台か販売されただけだった。

(写真04-5a~d)1994 Mazda Autozam AZ-1 (2018-11 旧車天国/お台場)

ご覧のように開けられるところは全てオープンして展示されている。この車を持っていればこうなってしまう気持ちは良く判る。エンジンは「リア・ミッドシップ」とされているが、写真で見ると殆どリアエンジンに近く、これがテール・ヘビーで操縦性に悪影響をもたらした原因となっている。

(05)<ファミリア>

(参考05-0a)1963 Mazda Familia Light Van 800

(参考05-0b)1964 Mazda Famulia Wagon 800

「マツダ」としては最初の小型乗用車が「ファミリア」だ。小型乗用車への参入を目指し、1961年頃から「キャロル」と「ファミリア」の開発を始めたが、軽自動車「キャロル」が先行発売され「ファミリア」は1963年10月、商業車の「ライトバン」で市場に登場した。43万8千円だった。64年4月5ナンバー(乗用車)の「ファミリア・ワゴン800」、次いで64年10月「ファミリア・セダン800」と、トラック屋のマツダとしては、乗用車に踏み切るのは非常に慎重だった。

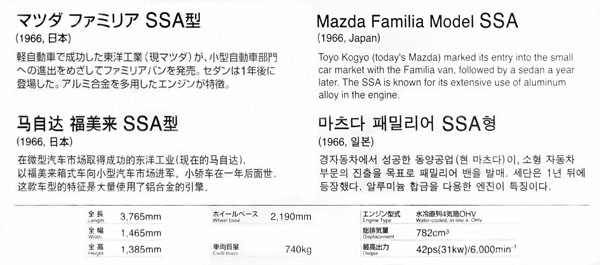

(写真05-1ab) 1966 Mazda Familia 800 4dr Sedan (SSA) (2007-04 トヨタ自動車博物館

初代ファミリアは63年10月の「ライトバン」からスタートしたが、本格的4ドアセダン(SSA)は64年10月

がデビューだった。写真の車は1966年型だが64年型と変わっていない。エンジンはキャロル用のエンジンの排気量を拡大したもので、水冷直列4気筒OHV 782cc 42ps/6000rpm で、アルミ合金のエンジンは「白いエンジン」と呼ばれた。初代のボディデザインはイタリアの「ベルトーネ」が行っている。

(写真05-2ab)1969 Mazda Familia 1000 2dr Deluxe (SPB) (1969-10 東京モーターショー/晴海)

1967年にフル・モデルチェンジが行われ2代目となり、排気量は1000ccとなった。ボディは全く新しい丸味を帯びたスタイルに変わったが、初代に比べて個性に乏しくやや平凡だ。

(写真05-3ab)1969 Mazda Familia 1200 4dr Deluxe (1969-10 東京モーターショー/晴海)

(写真05-3cd)1969 Mazda Familia 1200 Coupe (1969-10 東京モーターショー/晴海)

1968年、「セダン」「クーペ」に1200ccが加わった。ラジエターグリルに違いがみられる。

(写真05-4a~d)1968 Mazda Familia Presto Rotary Coupe (2017-08 オートモビルカウンシル/幕張メッセ

ロータリーエンジンに力を入れている「マツダ」は 「ファミリア」にもロータリー・バージョンを登場させた。第2世代の1968年5月、乗用車としては初めてとなるロータリーエンジン搭載車が市販された。パワートレーンはロータリーエンジン(10A) 491cc×2 100ps/7000rpmで、コスモ・スポーツと同じものがデチューンされている。

(写真05-5ab) 1969 Mazda Familia Rotary SS 4dr Sedan (1969-10 東京モーターショー/晴海)

1969年9月には4ドアセダンにもロータリー車が設定され「ファミリア・ロータリーSS」と命名された。クーペと同じコンセプトで造られたボディはフロントもリアもレシプロ・モデルとは全く違ったものだった。(ロータリー・モデルは1973年9月、3代目に切り替わった際には引き継がれなかった。)

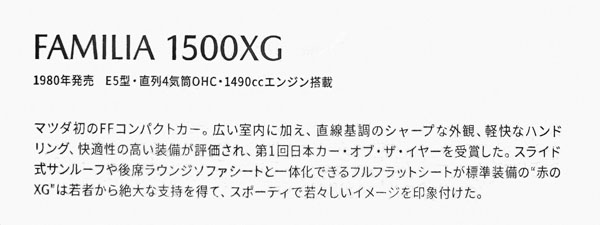

(写真05-6abc)1980 Mazda Familia 1500 XG (21018-08 オートモビルカウンシル/幕張メッセ)

「ファミリア」シリーズは初の乗用車だったが、マツダの中心車種としてヒットを続け、姿を変えながらなんと9世代にわたってロングランを続け、初代の1963年から2004年まで41年間造られた。写真の車は第4代に当たる1980年型の3ドア・ハッチバックだ。1977年発売された第4世代の初期型は「FR」だったが1980年「ハッチバック」がフルモデルチェンジされ、後期型は「FF」となった。形はオーソドックスでだが、ファミリーカーとしては無難だ。窓の面積が大きいのが目立つ。

(写真05-7abc)1989 Mazda 323 4WD 1600 (2018-08 オートモビルカウンシル/幕張メッセ)

.jpg)

.jpg)

写真の車は1985~94年の第6世代に属する 「フルタイム4WD 1600 DOHC ターボGT-Ae」で、「323」と言うモデル名はヨーロッパにおける「ファミリア」の名前だ。ヨーロッパにおけるラリー活動は1981年から始まり、拠点は「ベルギー」に置かれた。1982年「323-BD」(1.5 ℓ)、1985年「323-BF GTX」(1.6 ℓ)、1990年「323-BF GTX」(1.8 ℓ)とマシンは進化し、1987 年第2戦「スエーデン・ラリー」で初の総合優勝を挙げている。

・写真の車は1991年WRC第1戦「モンテカルロ・ラリー」で「ミンナ・シランコルバ(フィンランド)/ミカエラ・マランゴーニ(イタリア)」の女性チームが参戦した車で、1.6リッターなので89年型と推定した。エンジンは水冷 直列4気筒DOHC 空冷インタークーラー付きターボ 1623cc 250hp/6000rpmと高性能だ。 .

――次回はマツダ・2 コスモスポーツ、サバンナRX-7、ユーノス・ロードスタ-他の予定です――