1954年4月、日比谷公園で開催された第1回全日本自動車ショウは、1958年10月の第5回では場所を後楽園に移した。1959年10月の第6回から場所を晴海に移し、名称も全日本自動車ショーとなった。1964年9月に開催された第11回から名称が東京モーターショーとなった。1989年10月に開催された第28回から場所を幕張メッセに移し、2011年12月開催の第42回から場所を東京ビッグサイトに移している。

そして、2019年10月開催された第46回東京モーターショーを最後に、今回、2023年10月開催のショーから名称を「Japan Mobility Show:ジャパンモビリティショー」に変更した。

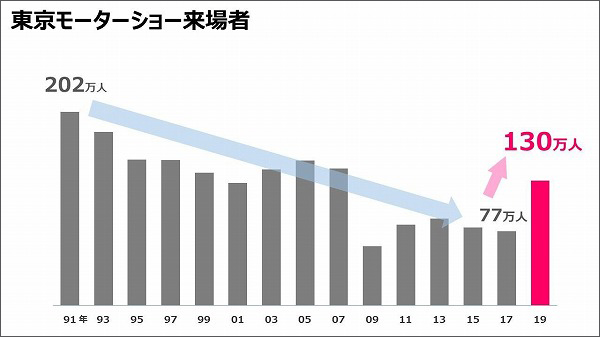

「モビリティショー」への刷新の背景にはモーターショーの地盤沈下がある。東京モーターショーは、ピーク時の1991年には来場者数が200万人を突破。米デトロイトなどと並び世界5大モーターショーに数えられ、国内外のメーカーが新型車やコンセプトカーを競うように展示していた。だが、バブル経済は崩壊し、国内市場も成熟。リーマン・ショック後は海外メーカーが軒並み出展を見送るようになり、2017年の来場者は77万人にとどまっていた。自動車会社は新型車の披露をSNSやオンラインを駆使して行うようになっている。世界最大市場の中国を除けば海外のモーターショーも企業の出展見送りが目立っており、東京モーターショーもさらなる変革を迫られていた。そこで、国内の自動車市場が縮小傾向にあるなか、車の枠を超えたモビリティ(移動手段)全般をアピールする場への脱皮を図ったのである。

ちなみに、ドイツのIAA(フランクフルト・モーターショー)も2021年9月に場所をミュンヘンに移し、名称をIAA Mobility 2021として開催。最初の「未来のモビリティ」のためのプラットフォームとして、クルマや自転車からデジタルソリューションや都市のエアモビリティまで、最も多様な移動手段を一堂に集めた。会期中に32ヵ国から744の出展社と936人の講演者が、気候に中立な(クライメイト・ニュートラル)未来のモビリティのための革新技術や展望を紹介し、議論を行った。来場者はコロナ禍にもかかわらず、6日間の開催で40.7万人に達した。第2回のIAA Mobility 2023は2023年9月5日~10日にミュンヘンで開催され、50万人以上が訪れている。

「乗りたい未来を、探しに行こう!」と誘うJapan Mobility Show 2023のポスター。来場者数は111.2万人に達した。

「クルマ・バイクファンもお子様やファミリーも楽しんでいただける様々なプログラム」の紹介。

東京モーターショー来場者の推移。1991年の202万人をピークに減少し、2017年には77万人となった。2019年には130万人に回復しているが、これは、2018年に2度目の自動車工業会会長に就任した豊田章男が中心となって、経済界協議会と連携し、日本の最新技術や未来を体感する「FUTURE EXPO」を開催。ドローンショーやeモータースポーツ大会など、皆がやりたい、面白いと思う企画を取り入れた結果だという。Japan Mobility Show 2023ではさらに改革を進めた結果、来場者数は目標の100万人を超え、111.2万人に達した。

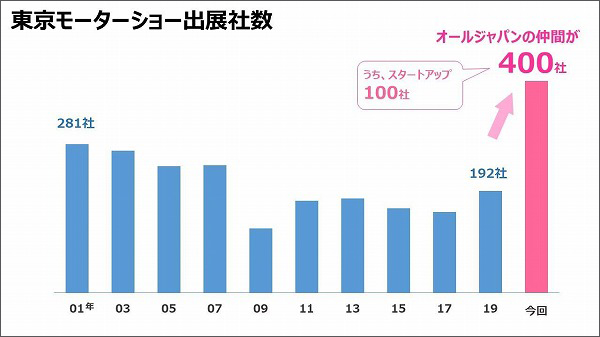

東京モーターショーへの出展社数も減少傾向にあったが、Japan Mobility Show 2023ではクルマ関連のみならず、鉄道や通信、観光などの異業種やスタートアップ(新興企業)を出展者に加えた結果、475企業・団体が参加、うちスタートアップ企業は116社であった。

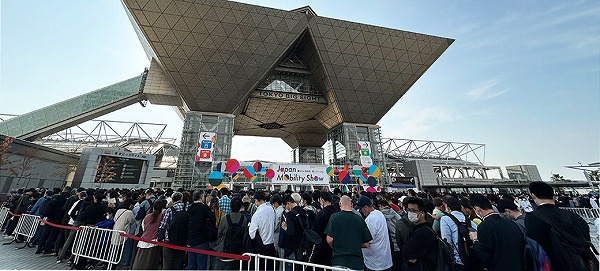

会場となった東京ビッグサイトには開場前から大勢の人が集まった。

大盛況の子供たちに人気のキッザニアの会場。1.3万人以上が参加した。

キッザニアの職業体験プログラムの一つ、カーレースで順位を左右するメカニックとして、 タイヤ交換やオイル点検などの作業を 正確に素早く行う。対象は小学生。

これも職業体験プログラムの一つ、エンジンを組み立てる仕事。「安全の心構え」を学んだ後、エンジン部品を装着し、異常がないかを確認する。

これもエンジンを組み立てる仕事。「てんけんくん」が心配そうに見守るなか、お母さんも手伝ってエンジン組み立てに挑戦する。多くのクルマ好きが育つことを願う。

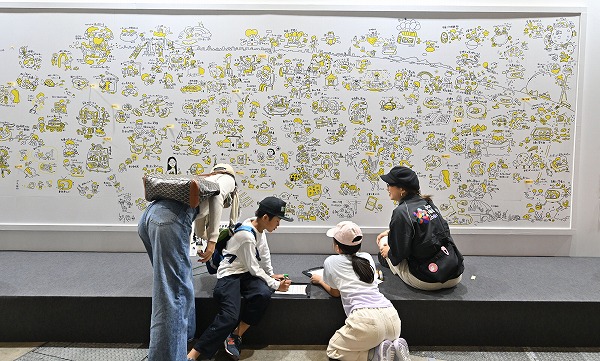

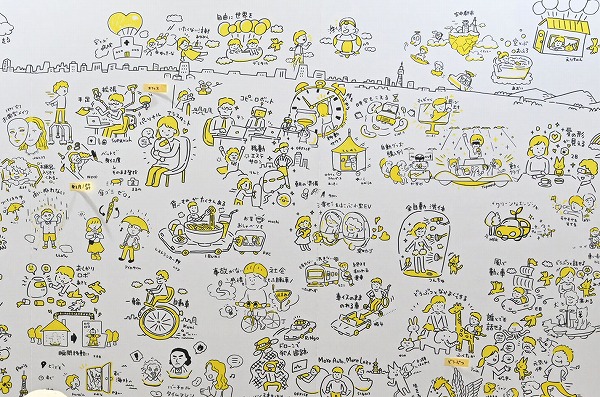

上の2点は「未来掲示板:Future Bulletin Board」で、コピーは「~描くことから、夢ははじまる。~」とあり、ショーを体験して感じた「あったらいいこんな未来」を、記入用紙にイラストやアイデアを書くと、そのアイデアをアーティストがイラストにして巨大な未来掲示板を創ろうという趣向。下段の写真は一部を拡大したもの。

これは、マツダが子供たちにドライビングの楽しさを体験してもらおうと製作した2/3スケールのロードスター。エンジンは積んでいないが、アクセルを踏み込むと顔に風が当たる仕掛けがあり、あたかも走っているような錯覚を味わうことができる優れもの。

LIFE & Mobilityエリアではいろいろなモビリティと出会うことができた。鉄道車両は東日本旅客鉄道の水素ハイブリッド電車「HYBARI」。最下段は三精テクノロジーズの4足歩行モビリティ「SR-02」。

上の2点はブリヂストンタイヤが出展した、月面探査車の模型と、実物大のモックアップとシミュレーター。スクリーンに向かって操縦してみたが、意外に難しかった。

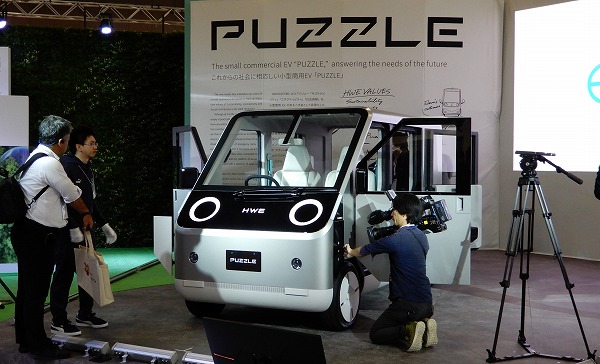

会場には実に多くのバッテリーEV(BEV)が出展されていたが、これはその一つ「HWE PUZZLE」。HW ELECTRO株式会社製で、軽自動車サイズに、災害時を想定した移動電源としての機能や、エマージェンシーキットの装備、だれでも利用できるWifi機能も備える。これはコンセプトモデルだが、量産化計画が進められているという。

華やかなブースのなかで、シンプルなシャシーがぽつんと置いてあるブースが目に留まった。Aspa mobilityのブースだ。LAVTAC(Light Autonomous Vehicle as Taxi & Cargo)コンセプトを発案。小型モビリティの効率の良さ、街や環境、経済への有効性を生かし、安価な車体に自動運転機能を載せ、街中に大量に走らせれば、人々が行きたい場所に直接、安価に行くことができる社会が実現できるとの思いから開発しているという。次回のショーが楽しみだ。

上の3点はモータースポーツエリアの一部で、屋内会場では国内外で活躍する四輪・二輪のレース車両展示に加え、e-Motorsports U12/U17全国大会やトークショーなどのステージプログラムを実施。屋外会場では迫力あ るレース車両のデモランなど、五感に響く魅力あるプログラムが用意されていた。

上の2点は、一般社団法人 日本RV協会(JRVA)とコラボレーションした「JAPAN MOBILITY SHOW 2023 CampingCar Area by JRVA」で、クルマでの旅の楽しさを体感出来る35台のキャンピングカーが展示された。

上の2点は、2001年に開催された第35回東京モーターショー以来、子供から大人まで絶大な支持と人気を誇るトミカコーナー。 今回も株式会社タカラトミーの協賛により、売り切れ必至のJAPAN MOBILITY SHOW 2023開催記念モデルを展示・販売。その他、様々なタカラトミーコンテンツが登場した。

上の2点は、日替わりコラボ展示の一つで、東京ビッグサイトから少し離れたイーストプロムナード石と光の広場で、11月3日に開催された「軽トラ市in JAPAN MOBILITY SHOW 2023」。軽トラ市は2005年に岩手県の雫石で産声を上げ、現在では商店街や地域の活性化に貢献するイベント として全国的な賑わいを見せている。全国各地の軽トラ市団体からの出店に加え、子供も楽しめる体験エリアや愛知大学との コラボ企画など、合計50台ほどの車両が出店した。

◆モーターショー

多くのコンセプトカーが出展されていたが、そのごく一部を紹介する。

●BMW

2023年9月、ミュンヘンで開催されたIAA Mobility 2023で発表された「BMW Vision Neue Klasse(ビジョンノイエクラッセ)」。BMW ならではのスタイルで、電動化、デジタル化、循環性の各分野におけるイノベーションを結集している。ビジョン・ビークルは、デザイン、制御/操作性、効率性、持続可能性をまったく新しい次元に引き上げ、間もなく路上での体験が可能になるであろう。

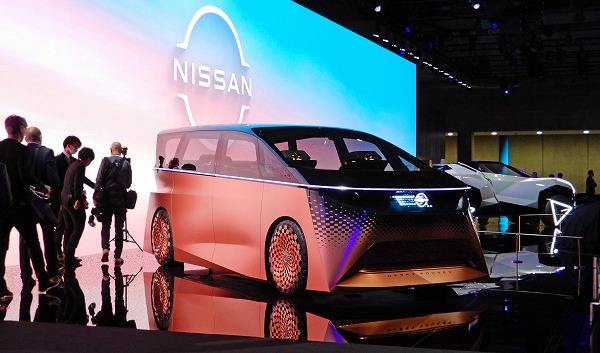

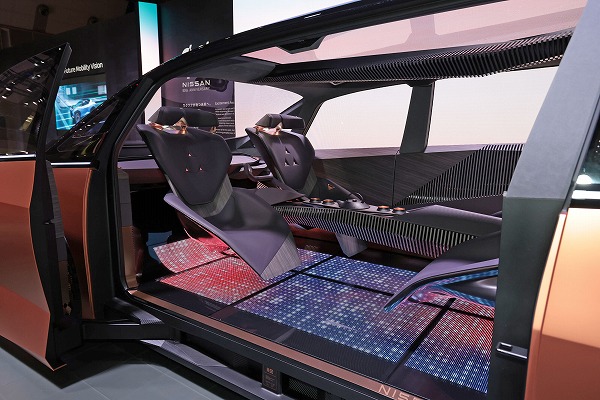

●NISSAN

上の2点は、今回のショーに出展された5台のEVコンセプトカーシリーズの1台で、自動運転をはじめとする数々の先進技術を融合したプレミアムEVミニバン「ニッサン ハイパーツアラー」。高いエネルギー密度の全固体電池を積み、超低重心化と、進化した電動駆動4輪制御技術「e-4ORCE」による滑らかな加減速が、フラットで安定感のある走りと快適な乗り心地を実現している。完全自動運転技術を搭載し、完全自動運転モードで走行中は、運転席と助手席を後部座席と向かい合わせにすることで、乗員同士が対面での会話を楽しむこともできる。

今回のショーに出展された5台のEVコンセプトカーシリーズの1台で、究極のドライビングプレジャーを追求しながら、高い環境性能と日常での快適性を兼ね備えた次世代の高性能スーパーカー「ニッサン ハイパーフォース」。。最適な重量バランスで搭載した全固体電池と高出力モーターのパワートレインは、最大出力1000kW を発生し、圧倒的な加速力を発揮する。NISMOレーシングチームと共同開発した、強力なダウンフォースを生み出す空力設計、進化した電動駆動4輪制御技術「e-4ORCE」、高強度カーボンを活用した軽量化車体により、サーキットやワインディングロードで今までにないコーナリング性能と卓越した操作性を実現する。

●LEXUS

上の2点はレクサスがBEVの次世代フラッグシップとして提案するコンセプトモデル「LF-ZL」。

●TOYOTA

GRが取り組む「モータースポーツを起点としたもっといいクルマづくり」の知見やノウハウを注ぎ、カーボンニュートラル時代にあっても、クルマ好きを虜にするスポーツタイプのBEVコンセプトモデル「FT-Se」。

●SUBARU

ドライバーを中心に4輪を意のままに操るイメージの基本骨格や、空気の流れを感じさせる造形、電動化時代も、日常から非日常まで意のままに運転し、いつでもどこへでも自由に走って行ける愉しさ、ワクワクするような新しい挑戦ができる、価値の進化を予感させるBEVのコンセプトモデル「SUBARU SPORT MOBILITY Concept」。

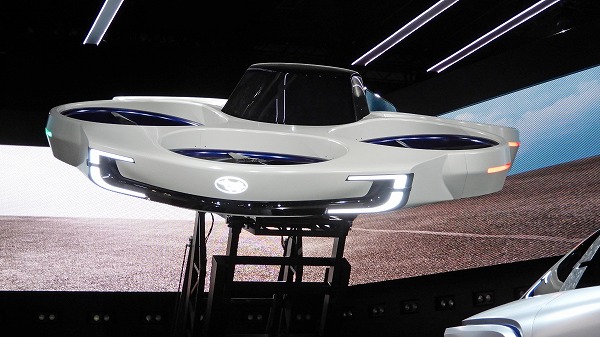

新たなモビリティへの期待が高まっている中、SUBARUが目指す「より自由な移動」の未来を示したコンセプトモデル「SUBARU AIR MOBILITY Concept」。自動車産業に加え、航空宇宙産業も担うSUBARUだからこそ実現できる、新たなモビリティ。現在飛行実証試験を行っており、未来へ向けた確かな歩みを進めている。

●MITSUBISHI

未来の「デリカ」をイメージした、冒険心を呼び覚ます三菱自動車らしい電動クロスオーバーMPVのコンセプトカー「MITSUBISHI D:X Concept」。MPVならではの便利で快適な広い室内空間と、SUVならではの高い走破性を兼ね備え、行動範囲を限定しないPHEVがもたらす力強く快適な走りにより、さまざまな冒険の良き相棒として、アクティブなモビリティライフをサポートする。

●BYD

日本に進出してきた中国のBYD。日本発売の第1弾(上段写真の右端のクルマ)はe-SUVの「BYD ATTO 3」、価格(消費税込み)は440万円から。CEV補助金85万円対象車。日本発売の第2弾(下段写真右側のクルマ)はコンパクトEVの「BYD DOLPHIN」、価格は363万円から。CEV補助金65万円対象車。そして、2024年春ごろ発売予定の、最新技術を結集したハイエンドEV「BYD SEAL」(下段写真左側のクルマ)。

●HONDA

ホンダのブースには、空間・距離の制約から解放し、三次元での立体的な移動を可能にする空のモビリティ「Honda Jet」「Honda eVTOL(イーブイトール)」が出展された。VTOLはvertical takeoff and landing aircraft の略で、垂直離着陸機のこと。ホンダもスバルも今はやりの「空飛ぶクルマ」というおかしな呼称を使わなかったのはさすが。

本格的な電動化時代へ「操る喜び」を継承するスペシャリティスポーツモデル「PRELUDE Concept」。現在、鋭意開発を進めているという。

時間の制約から解放してくれる、自動運転車両「クルーズ・オリジン」。このクルマは、車内が完全なプライベート空間になるため、移動中に打ち合わせをしたり、周囲に気兼ねせず家族で何かを楽しみながら移動したりと、移動時間を自由に使うことができ、時間を、より効率的に、より有意義に使えるモビリティ。ホンダは、GM・クルーズとともに、2026年初頭にクルーズ・オリジンを使った自動運転タクシーサービスを日本で開始する予定。

●SUZUKI

スズキのEV世界戦略車第一弾「eVX」。電子制御の四輪駆動技術をさらに進化させ、スズキのSUVに相応しい本格的な走行性能を実現するEVモデル。

毎日の生活に寄り添う軽ワゴンEV「eWX」。スズキの軽自動車の特長である楽しく実用的な軽ワゴンと、EVらしい先進感をクロスオーバーさせたコンセプトモデル。

●MAZDA

マツダのブース側面にそびえたつ壁。近づくと無数のミニチュアカーが目に飛び込んでくる、その数4800台?手間暇かけて素晴らしいものをつくる。マツダらしいディスプレー。

マツダはロードスターに的を絞って展示した。ナンバリングと短いコピーをつけて。これは01で、コピーは「The Past, The Origin, The DNA(過去、起源、DNA)」。クルマは初代ユーノス ロードスター(NA)。背景には「だれもが、しあわせになれる。」のコピーにBowの素晴らしいイラストを添えて。

02は2/3スケールのロードスター。03は最新のロードスター(ND)。04は「Uplift the human body, mind and spirit(人間の身体、心、精神を高揚させる)」のコピーをつけて、ボディーサイドに「Self-empowerment driving vehicle(自己啓発の推進車)」と書かれた、足を使わず、両手のみで運転できるロードスター。そして05はマツダブランドの新たなアイコンとなるスポーツカーコンセプト「MAZDA ICONIC SP」。マツダのディスプレーは今回のショーで最も印象に残った。筆者のマツダに対すれ唯一の不満はカタログの度を越した暗さだ。

上の4点は、デュアルロータリーパワートレインとEVプラットフォームを組み合わせたコンセプトカー「MAZDA ICONIC SP」。サイズは全長×全幅×全高:4180×1850×1150mm、ホイールベース2590mm、車両重量1450kg、最高出力370PS。

●DAIHATSU

オープンエアの心地よさを散歩に出かけるような手軽さで楽しめ、日常にスローな価値を生み出す軽乗用BEV「OSANPO(オサンポ)」。

ライフステージに合わせ、スタイルや楽しみ方を変えることができるサステナブルな軽乗用BEV「me:MO(ミーモ)」。クルマをつくり方から変え、必要十分な機能で構築・モジュール化した内外装部品の構造により、デザインだけでなく車両形態の変更も可能にしたことで、ライフステージや用途の変化に対応し、長く利用できるサステナブルなクルマを実現。3Dプリンターで作った小さなブロックをボディーやホイールキャップにはめ込むことで、個性的な1台にカスタマイズできる。

コペンのDNAである、風と共に走る喜びが感じられるオープンカーコンセプト「VISION COPEN(ビジョン コペン)」。サイズは全長×全幅×全高:3835×1695×1265mm、ホイールベース2415mm。1.3Lガソリンエンジンをフロントに積み、後輪を駆動する。

●Mercedes-Benz

実用性に優れた象徴的オフローダーGクラスの電動モデルの開発を量産間近なレベルまで高めたコンセプトカー「Mercedes-Benz Concept EQG」。

日本限定30台で発売された「EQS」の特別仕様車「Mercedes-Benz EQS 450+ Edition 1」。「EQS 450+」をベースに、外装色に通常モデルでは設定がない「オブシディアンブラック/ハイテックシルバー」の2トーンペイントを採用し、スポーティなAMGラインデザインと、21インチのAMGマルチスポークホイールに加えて、左右フェンダーに「Edition One」のバッジをあしらった特別なエクステリアにより、特別な上質感を演出している。

●大反省会

ショー最終日の11月5日に、マツコ・デラックスと豊田章男 日本自動車工業会会長の大反省会が放映されたが、そのなかで、変化が激しい時代に隔年開催でよいのかとの意見が飛び出し、なんとなく毎年開催するような雰囲気になってしまった。今回のショーの内容はあまりにも盛りだくさんであったが、だからこそ100万人を超える来場者があったのかもしれない。準備のことも考慮して慎重な検討を要する。