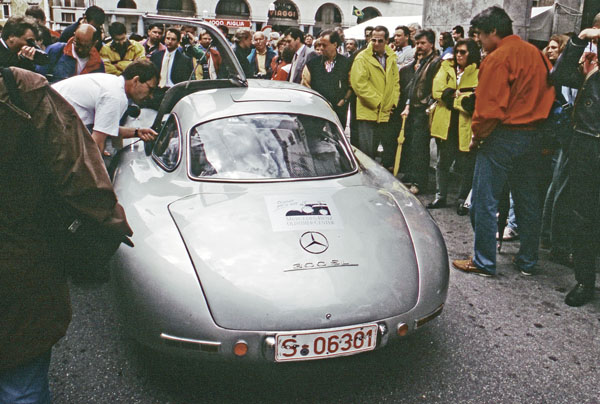

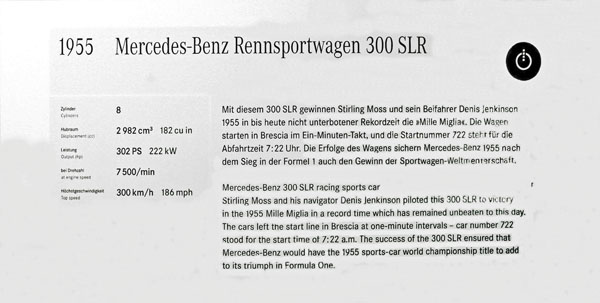

1955 300 SLR (ミッレミリア優勝車)

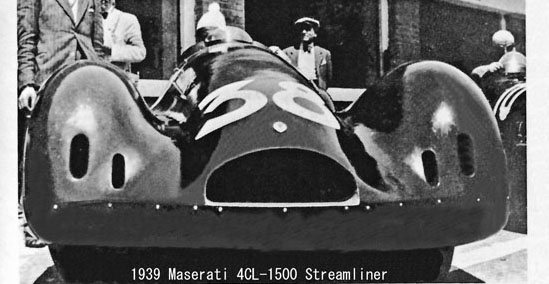

(00)<戦前のレーシングカー> 1934~39

「戦前のレーシングカー」だから、本来は前々回(第123回)に掲載すべきだったが、今回「戦後のレーシングカー・前座」として登場させることとした。

(写真00-34) 1934 Mercedes Benz W25 750kg Rennwagen (2008-01 ベンツ博物館)

1934年から36年までの新しいGPは一般には「750kgフォーミュラ」と呼ばれている。燃料、オイル、水、タイヤを除いた車両総重量が750kg以下という規制がこのフォーミュラの呼び名となった。当時大型化したGPカーは最高速度240キロ前後まで可能となり、このままでは危険と見て重量を約半分の「750kg」に落とすことで、排気量は2.5 ℓ 以下と予測した結果だった。しかし1934年幕を開けてみると、メルセデス3.36 ℓ、ブガッティ3.3 ℓ、アルファロメオ2.9 ℓと、軽量化技術の進化は専門家の予測をはるかに超えたものだった。メルセデスとしては1934年の新フォーミュラを機にGPレースに復帰するため、主任設計者「ハンス・ニーベル」、エンジン・デザイナー「マックス・ヴァグナー」を中心に、全く新しいレーシングカー「W25」の制作に取り掛かった。初お目見えは1934年5月27日「アヴスレンネン」のプラクティスだったがメカニカル・トラブルで本番には出走出来なかったので、レース・デビューはその1週間後の「ニュルブルクリング」となった。その前夜「W25」の総重量が1kgオーバーしていることが判り、1晩かけて白の塗装をはがし「アルミ磨き出し地肌」となった。のちにこれがドイツのナショナルカラーとなったというエピソードが残されている。この「シルバー・アロー」は初戦で優勝し、1939年までの戦前のGPレース界における快進撃の幕開けとなった。

(写真00-37-1ab)1937 Mercedes Benz W25 DAB Streamliner (2008-01 ベンツ博物館)

この車は1937年の「アヴスレンネン」GPの為にだけ造られた「ストリームライナー」で、ボディは3台造られたが、12気筒の「DABエンジン」は1台しか用意できず、他の2台は既に完成していた「W125」用8気筒エンジンを流用した。「アヴスレンネン・サーキット」は2本のアウトバーンを強い傾斜を持つカーブで結んだ超高速コースで、加速と最高速度が重視されるコースだったので、新型の「W125」は温存し、1936年型「W25」のシャシーに、12気筒DOHC 5570cc 625ps「DAB」エンジンを搭載し、流線型のボディを被せたのがこの車だ。

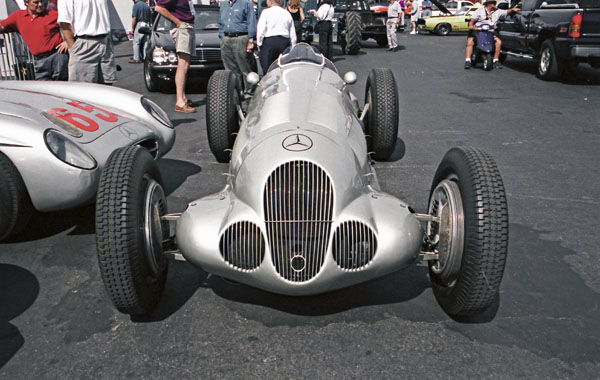

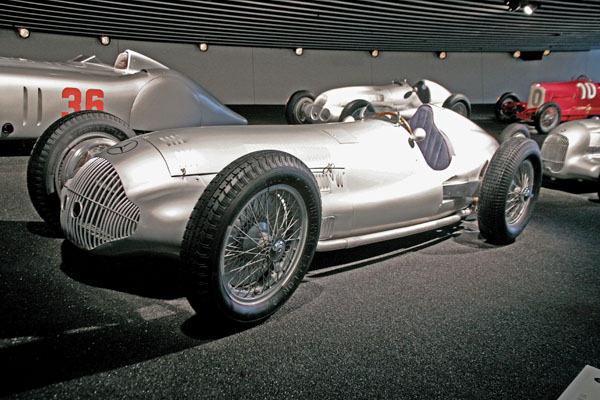

(写真00-37-2ab) 1937 Mercedes Benz W125 Monopost (1999-08 ラグナセカ/カリフォルニア)

1937年のフォーミュラは36年9月になって「3.0 ℓ」に決まりかかったが、あまりにも準備期間が短く、去年までの予定だった「750kg」フォーミュラが1年延長されることになった。メルセデスでは 1937年用に「W125」が計画されていたが、1936年の「W25」が軽量化のためシャシーを切り詰めたため操縦性が良くなかった結果を踏まえて、ホイールベースを2780mmまで伸ばし、シャシーの剛性を高めたうえ、サスペンションも大幅に改良した。エンジンは「M125」8気筒5660cc 600psが搭載された結果、「W125」は30年代の最高傑作と評価されている。 .

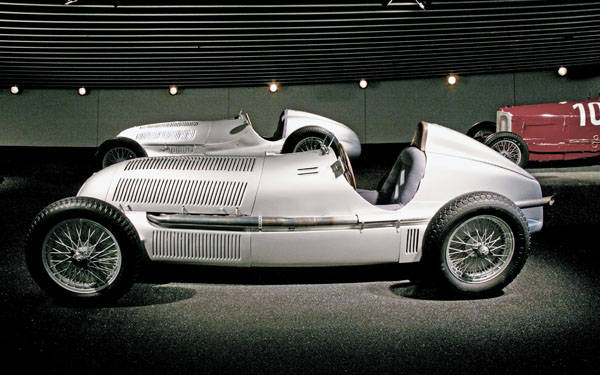

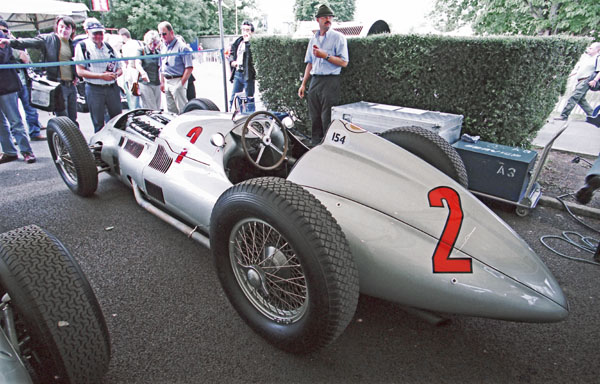

(写真00-38) 1938 Mercedes Benz W 154 3.0 Litre Monoposto (2008-01 ベンツ博物館)

この年からフォーミュラは「3リッター」となった。順番から言って「W154」は、「W125」の発展型思われがちだが、その原点は1934年まで遡り、フォーミュラが「3ℓ」か「750kg」かでごたごたした際、どちらでも使用が可能となることを前提に構想を進められていた車があった。結果的には「750kg」と決まり大排気量のエンジンを積んだ「W125」が1938年型として正式に決定した経緯がある。だからもし「3ℓ」に決まっていれば「W154」が先に誕生していたことになる。新しい「W154」は1937年3月から開発がスタートしたが、シャシーに関しては「W125」を殆どそのまま踏襲した。新開発のエンジン「M154」はV12気筒 過給機付2962cc 420ps/7800rpmでエンジンが短くなった分ホイールベースは50ミリ短縮され2730ミリとなった。リッター当たり142馬力と言うばか力の持ち主の最大の泣き所は、リッター当たり1キロしか走れない燃費の悪さだった。

・1938年のフォーミュラは「3リッター(過給機付)」として知られているが、過給機なしの場合は「4.5リッー」で、その比率は1:1,5だった。(この比率は後年になると過給器付に厳しくなる。)

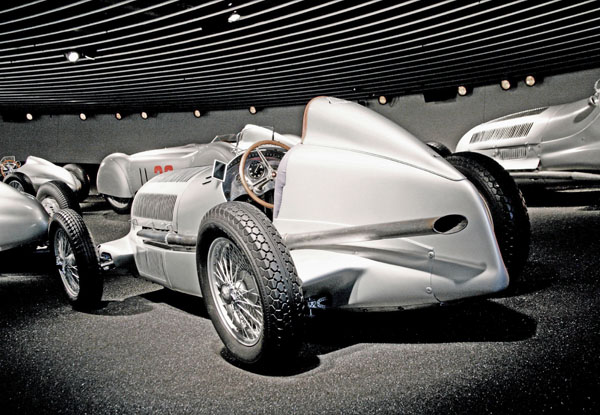

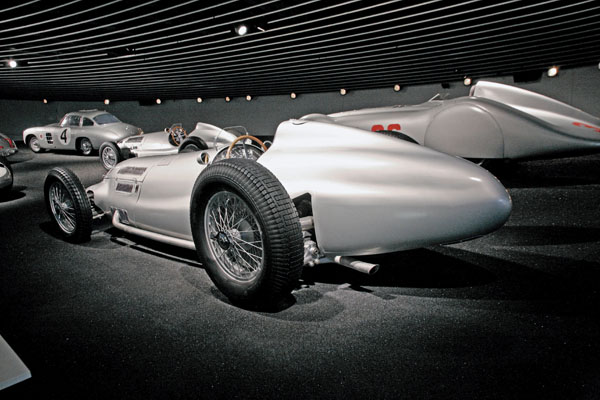

(写真00-39-1ab)1939 Mercedes Benz W154 3.0 Litre Monoposto (2004-06 フェスティバル・オブ・スピード)

「W154」は1938年に13台、39年に1台が造られたが、39年のGPレースを走ったのは39年製の1台を除いては38年型に新しいエンジン「M163」を搭載したものだった。39年型の改善目標は「軽量化」「エンジンの馬力向上と燃費改善」「燃料タンクの増量と前後の重量配分改善」の3点だった。エンジンのベースは「M154」だったが、38年と39年の「W154」が混同しないように、あえて別名「M163」と命名した。38年型の「M154」では前年の5.6 ℓからほぼ半減された3 ℓで馬力を確保するため回転数を上げ、強力な過給器に頼った結果、燃費の悪化、信頼性、耐久性も問題となった。エンジン改善点の1番は「過給器」で、旧型ではルーツタイプ2個を並列で使用する1段階過給方式だったが、新型では効率の良い直列2段階過給方式に変更することで効率が良くなった分、回転数を落とすことが可能となり、そのメリットは耐久性向上だけでなく過給器に要する馬力を150馬力から15%も減らすことが出来た。効率の良い新形キャブレターの採用、クランクシャフトやコンロッドにも改良を加えた結果、「M163」は7800rpmで483馬力が得られたが、残念なことに燃費については改善出来なかった。そのため燃料タンクを340 ℓから400 ℓ 迄増量することになった。これだけの重量物を後部1か所に搭載した場合、燃料の減少による重量配分の変化は操縦性に大きな影響がある。これを避けるため操縦席脇にも燃料タンクを置き重量配分の変化にも配慮した。重量軽減についてはエンジンの軽量化もあり38年型に比べて90㎏、総重量の約1割相当の軽減に成功した。エンジンが斜めに置かれているのはドライブシャフトを左に寄せドライバーシートをより低く設定するため。

・1939年型「W154」は発表時配布された資料に、38年型と区別するために使われていた内部呼称「Type163」を誤って「W163」として印刷してしまったため、一時この車は「W163」と呼ばれていたことが有るが、正しくは「1939年型154」である。

(写真00-39-2) 1939 Mercedes Benz W165 1.5 Litre Monopost (2000-06 フェスティバル・オブ・スピード)

「ごまめの歯ぎしり」という言葉がある。絶対勝てない相手に対して弱者が悔しがる様子を揶揄した例えだ。1938年9月11日、イタリアが発表した来年の「トリポリGP」は「1.5 ℓ」とする、というこの決定は、ごまめが歯ぎしりした結果考え付いたアイデアだ。ドイツ勢には絶対勝てない弱者イタリアがぎりぎりまで発表を遅らせ、せめて1勝でもと放った裏の手だった。当時「イタリア」「フランンス」「イギリス」ではプライベートでも参戦できる「1.5 ℓ」による国内レースが盛んだったから、すぐにでも対応できる下地があった。しかしこのクラスには手駒を持たないドイツ勢にとっては、開催まで8ヵ月ではとても開発は無理と、「アウトウニオン」はイタリアの目論見通り出走を断念した。しかし「ノイバウアー」監督が率いる「メルセデス・チーム」はこの汚いやり方に憤慨し、奴らの鼻を明かしてやるとこれを受けて立った。極秘のうちに日夜開発を進め、申込期限の3日前にようやく1台が完成し、まだ完成していないもう1台も含め2台の参加を申し込んだ。新型車「W165」の存在が知られたのはレース1ヶ月前の1939年4月2日「南仏ポーGP」で、それまでは全く情報は漏れていなかったから、それを知ったイタリアの関係者が受けたショックは大きく、「まさか、単なる噂だろう」と、「噂であってほしい」との願望も含め受け止めた。俄かには信じられなかったからだ。

・「W165」は90°V8 1495cc 260ps/8500rpm 過給器付 ホイールベース2450mmで、全般には「W154」の縮小版だったが、この「W154」というベースがあったことが短期間で開発を成功させた大きな要因だろう。

・「トリポリGP」は1939年5月7日 スタートした。アフリカ北部「リビア」の首都である「トリポリ」は、北は地中海、南はサハラ砂漠に面し、当時はイタリアの植民地だった。ここは「酷暑」と「砂」と言うレースにとって厳しい環境にあり、目に見えない細かい砂はキャブレターから吸い込まれシリンダー内にやすりをかける状態が続くから後半のオイル消費量は驚くほど増加したと言われる。レース当日は日陰でも39度、コース上は52度、路面はそれ以上だから、タイヤにとっては最悪の条件だった。スペアを持たないメルセデス・チームは最後までマシンを壊さないことが重要で、プラクティスでも全力は出さずポールポジションは「マセラティ」に譲った。2台の「W165」は高速優先と加速優先のギアボックスが用意され2段構えの作戦をとった。結果は高速型に乗った「ヘルマン・ラング」が優勝、安定型に乗った「ルドルフ・カラチオラ」が2位となった。3位の「アルファロメオ」とは5分の差をつけていたから、ここでも「ごまめは歯ぎしり」した事だろう。

・トリポリの次のレースは母国「ニュルブルクリング」だったので、ここで2台の「W165」は凱旋パレードを行ったが、次に予定されたレースが開催される前に第二次世界大戦が始まり、2度とレースを走ることはなかった。

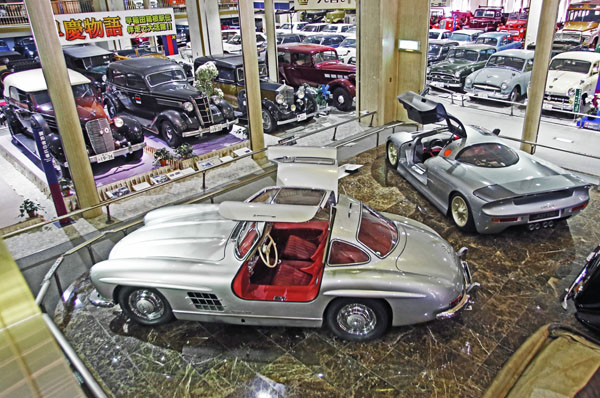

(01)<W194 (300SL Prototype) /レーシングカー >(W198 ) 1952

戦後の「メルセデス・ベンツ」で、最初に強い印象を与えたのは、羽を広げたかもめのようなドアを持つ「300 SL クーペ」通称「ガルウイング」だった。「300 SL」と言えば殆どの人はこのガルウイングを思い浮かべると思うが、一連のこのシリーズには多くの兄弟で成立している。順番に並べれば「W194 (300 SLプロトタイプ) /レーシング・スポーツ」、「300 SLクーペ/市販スポーツカー」、「300 SLロードスター/市販スポーツカー」、「W196 R/モノポストF1カー」、「W196 S (300 SLR)/W196Rの2シーター版レーシング・スポーツ」となる。

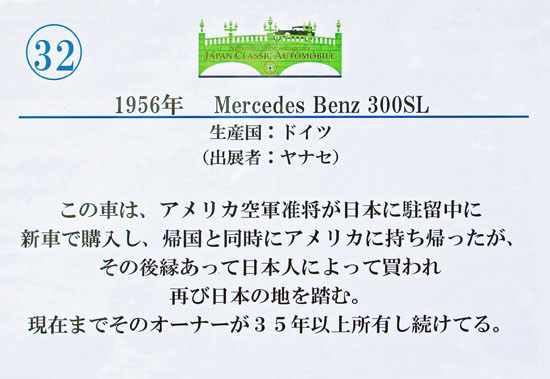

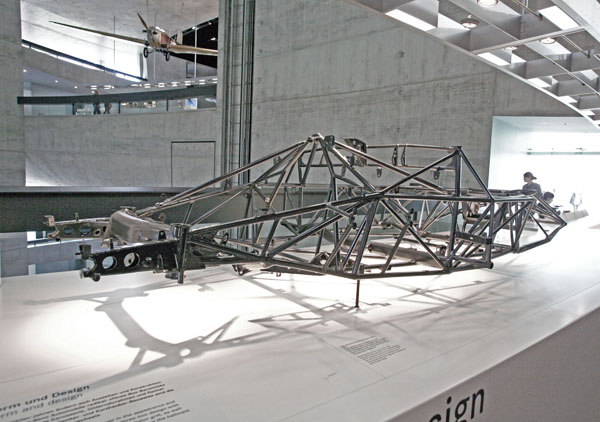

・「300 SL」の300はメルセデスの伝統に従って、排気量が3リッターを示している。という事は1951年から続く一連の「300シリーズ」の流れに続くもので、「SL」はSuper Leicht(超軽量)だが、「300S」の軽量版と言う解釈もある。ショート・ホイールベースの「300S」は戦前の「540K」と同じ「豪華高速GTカー」というコンセプトで造られたが、「300SL」はそこから発展した「スポーツカー」で、最初に現れた「300SLプロトタイプ」のエンジンは「300S」のエンジンをチューンして強化したものだった。戦後初のスポーツカーの設計に当たっては「軽量」「空気抵抗の低下」に主眼を置き、従来の「馬力重視」から一歩前進した。主任設計者は「ルドルフ・ウーレンハート」で、戦時中から温めていた「多鋼管スペースフレーム」の構想を実現させた。それは細く短く薄い軽量鋼管を溶接で立体的に組み上げたもので、極めて軽く、引張り、圧縮、捩れには強かったが、曲げには弱いという弱点もあった。この弱点をカバーするため、曲げのモーメントが掛からないよう細かく区切られ、これが「多鋼管スペースフレーム」と呼ばれる原因だ。「300SLプロトタイプ」と呼ばれることから、市販車のための原型と思われがちがが、本来の開発目標は1954年登場したF1カー「W196R」へのアプローチとして造られたレーシング・モデル「W194」で、これをベースに市販のスポーツカー「300SL」が造られたという事だ。造られたのは1952年1年限りで、全部で11台造られた。

(参考01-1a)1952 Mercedes Benz W194 (300SL Prototype) ミッレミリアで2位となった♯623の車

緒戦は1952年5月の「ミッレミリア」で、優勝は「フェラーリ」に譲ったが、「クリング/クレンク組」(623)が2位、「カラチオラ/クレール組(613)」が4位に入るというまずまずの成績だった。

(写真01-1bcd) 1952 Mercedes Benz W194 (300 SL Prototype) (1994-05 ミッレミリア/ブレシア)

・写真は1994年のミッレミリアでサインするスターリン・モスで、後年僕もサインを貰って居る。

(参考01-2ab)1952 Mercedes Benz W194 (300SL Prototype)

1952年の「ルマン24時間レース」には3台の「W194」をエントリーした。レースは残り1時間時点でリードしていた「タルボ」の「ピエール・ルヴェー」が、頑なに交替を拒み続けて23時間連続で運転した結果、疲労で判断を誤り3速のつもりが2速にシフトダウンしてエンジンを壊し自滅してしまった。それまで冷静に周回を続けていた メルセデスの「ヘルマン・ラング/フリッツ・リース組」㉑が優勝、「ヘルフリッヒ/ニーダーマイア組」が2位となった。

-1.jpg)

・この年のルマンでメルセデスは史上初と言われる「自動車のエアブレーキ」をテストしている。写真で見る限り、現代の「スポイラー」の様に見えるが、可動式で後ろに下がって垂直に立つのだろう。

(写真01-3a~d) 1952 Mercedes Benz 300 SL Prototype (2008-01 ベンツ博物館)

「カレラ・パナメリカーナ・メヒコ」レースは「パン・アメリカン・ハイウエイ」のメキシコ区間の完成を祝して1950年から始まった。テキサス州「エルパソ」付近の国境から11月19日にスタートし、一路南下して、3,000キロ以上先の「グアテマラ」国境のゴールが23日となる5日間の過酷なレースだ。3台出走し④番の「カール・クリング/ハンス・クリンク組」が優勝、③番の「ヘルマン・ラング/アーウイン・グルップ組」が2位となり1-2位を独占した。残りの⑥番「フイッチ組」の車は4日目の最後のチェックポイントでは7位をキープして居たが、最終日一寸したコースアウトから脱出する際に観客が手を貸したため失格となった。優勝したクリング組は全行程3,113キロを、18時間51分19秒で走破し、平均時速は165.095キロ!だった。ハイウエイ開通記念だから全てがハイウエイかと思いきや、曲がりくねった未舗装路や海抜3000米を超す山岳地帯も有りのバライティに富んだ難コースは、マシンもドライバーも想像を超えるスタミナが必要だった。

・ベンツ博物館に展示されている緑の識別・カラーを持ったこの車は優勝した④番の車だ。

(写真01-4a~d) 1952 Mercedes Benz 300 SL Prototype (2000-06 フェスティバル・オブ・スピード)

この塗装は「カレラ・パナメリカーナ・メヒコ」仕様だ。この車は2位となったヘルマン ラング/アーウイン グルップ組のものだ。

(02)< 300SL Coupe /市販車・ガルウイング > (W198Ⅰ)1954~57

(写真02-1ab) 1955 Mercedes Benz 300 SL Coupe (W198Ⅰ) (1983-08 オートバックス・カ-ワールド)

-2.jpg)

リバイバルのミッレミリアでは「300SLクーペ」が嫌と言うほど多数参加している。しかし1960年代の東京では僅か2台しか存在が知られていなかった。流石の僕も1度だけチラッと見ただけで写真を撮る機会はなかった。知られていた車とは、プロレスラーの「力道山」と、人気スター「石原裕次郎」の車だ。「300SLクーペ」が日本に最初に上陸したのは1955で、「O氏」がヤナセを通して正規に輸入した車を購入した。この車を見た「力道山」がもう1台輸入するようヤナセに掛け合ったが、当時厳しい外車輸入制限もあり実現しなかった。諦めきれない「力道山」は1956年アメリカ巡業中に、現地で稼いだドルを使って「300SL」を購入し日本に持ち帰った。「力道山」と交流のあった「裕次郎」もこの車にほれ込み「売ってくれ」攻勢をしつこく繰り返し、手を焼いた「力道山」は輸入1号車の事を思い出し、既に「O氏」の手を離れていた車を探し出し「裕次郎」に紹介し1959年に購入する事が出来た。と言う訳で「裕次郎」の車は日本に最初に上陸した車だ。この車のヘッドライトは何故かオリジナルと違って「ロードスター」用の縦長の変形ガラスが付いている。ロードスターの発売は1957年からだから輸入した際はオリジナルの筈で、57~59年の間に何らかの理由で付け替えられたものだろう。ホイールもオリジナルと違ってセンターロックのレース仕様なっている。

・余談だが「力道山」の車は何代かオーナーを変え今でも国内に棲み着いているようなので、どこかのイベントで撮影しているかもしれないが、識別来ていない。

(写真02-2abc) 1955 Mercedes Benz 300 SL Coupe (W198Ⅰ) (2017-10 日本自動車博物館/小松市)

小松市の「日本自動車博物館」にはオリジナルに忠実な「300SLクーペ」が展示されている。車好きの映画俳優でラリーなどでも活躍していた「夏木陽介」が所有していた車とあった。説明では「日本では最初にこの300SLに乗った人として有名」とあったが、夏木陽介の愛車遍歴によると「300SL」は1963年(27才)となっており、多分前に登場した「裕次郎」「力道山」に次いで3番目の人ではないかと思われる。

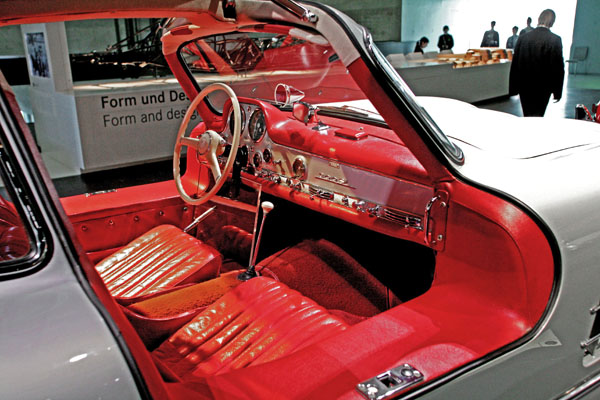

(写真02-3a~f)1955 Mercedes Benz 300 SL Coupe (W198Ⅰ) (2008-01 ベンツ博物館)

流石に「ベンツ博物館」の展示車には1点の非の打ち所もなく、惚れ惚れと見とれてしまう。その上ライティングも見事でシルバーのボディのハイライトを飛ばすことなく全体を浮かび上がらせている

(写真02-4abc) 1955 Mercedes Benz 300 SL Coupe (1978-01 TACSミーティング/東京プリンスホテル)

僕のアルバムの中に「300SLクーペ」だけで30台収まっており、そのうち国内で撮られたものが13台あった。しかしその中で1番古いものは1978年だったから、発売されてから23年は全く出会う機会がなかった、滅多に見ることの出来ない車だった。しかしバブル期を境にかなりの数が日本に輸入され、今ではイベントで必ず見かける特別珍しい車ではなくなっている。

・写真の車は僕が初めて国内で撮影した「300SLクーペ」だ。

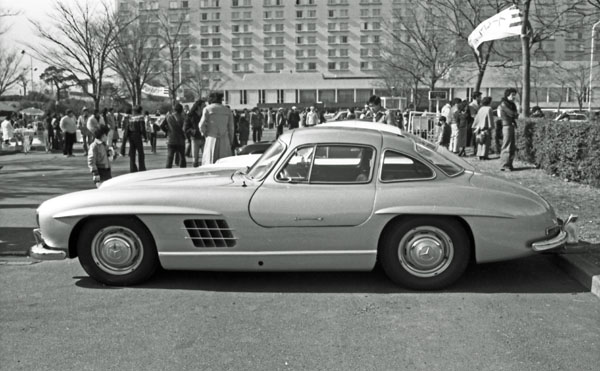

(写真02-5a~e)1956 Mercedes Benz 300 SL Coupe (2011-10 ジャパン・クラシック・オートモビル)

この車は案内板によると、日本に入って以来35年間ワンオーナーで大切にオリジナルを守ってきた車のようで、ギラギラ感が全くない落ち着いた雰囲気がとても好感が持てた。

(写真02-6a~e) 1957 Mercedes Benz 300 SL Chassis (2018-08 オートモビル・カウンシル/幕張メッセ)

特徴のある「シャシー」と「ボディ」の詳細が良く判るため取り上げた。

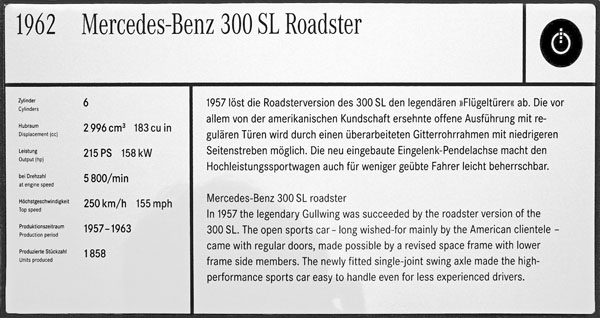

(03)< 300SL Roadster /市販車 > (W198ⅱ)1957~63

「ガルイング」は1957年5月で生産終了となるが、その直前3月のジュネーブショーで、後継車となるオープンの「300SL ロードスター」が発表された。カリフォルニア辺りの顧客の要望に応えたオープンの採用だ。基本構造の大きな改良点はサイドシルを下げる事でやや浅めながら通常のドアが設けられた事だ。もっとも屋根が無いのだからガルウイングにはできないが。エンジンは「ガルウイング」と変わらず2996cc 215psで、最高速度は260km/hだった。

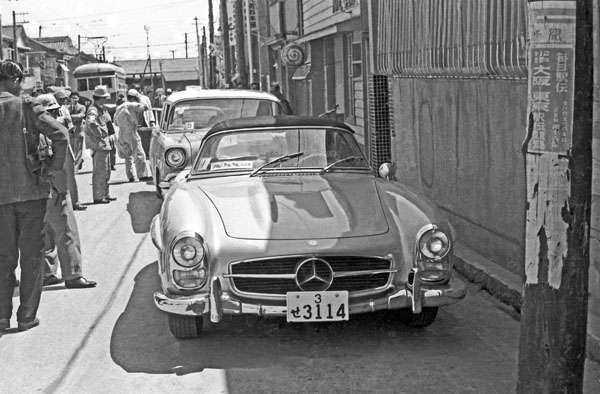

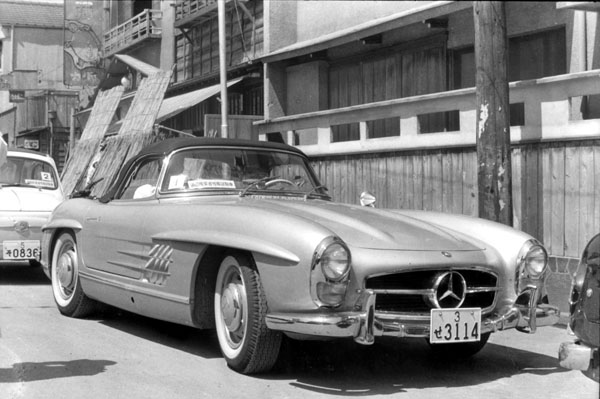

(写真03-1a~e) 1957 Mercvedes Benz 300SL Roadster (W198ⅱ) (1959年 静岡駅付近)

-1.jpg)

僕は幸運な男で日本に1台しか無いと言われる車に街中で偶然何回も出会っている。「アストンマーチンDB2/4」「1932オペル」「アルファロメオ・モントリオール」「アームストロング・シドレー・サファイア」「バ-クレー」「BMW 600」「1932シトロエンC4」「1953ダイムラー・ストレートエイト(皇8)」「ファセルヴェガ・ファセリア」「フェラーリ365GT 2+2」「ランチェスター・レダ」「マセラティ3500 GTI」「マイコ・チャンピオン」「MG・TC」「メルセデスベンツ220 カブリオレB/300S」「ポルシェ356 1300(初輸入車)」「ポビエーダM20 (ソ連)」「タトラ603 (チェコ)」「ワルシャワFSO (ポーランド)」「ZIM-12 (ソ連)」などなどで、この車もその1台だ。1959年(昭34)頃になると日本でもスポーツカーを含め高速で走る車の開発が始まっていた。そこで通産省が性能試験用に当時最高の性能を備えていたこの車を購入した。テストの為何台かのお供を引き連れて、国道1号線を走っている途中、静岡市内で休憩中のところに偶然遭遇した訳だ。ここを通ることはもちろん、この車を購入した事すら知らなかった僕がここに引き寄せられた事は「偶然」だが、「執念」に神様が味方してくれたとしか考えられない。とにかく1台しかない車だから、各メーカーに貸し出してそれぞれにテストをした訳だが、その際大失敗をした会社があったようで、ご覧の通り無残な姿になってしまった。しかしダメージはエンジンまでは及んでいなかったらしく、板金のみで見事によみがえった。

(写真03-2abc)1957 Mercedes Benz 300 SL Roadster (W198Ⅱ) (21008-01 ベンツ博物館)

ベンツ博物館では「ガルウイング」のシルバーに対して、「ロードスター」は燃えるような真っ赤の車が展示されていた。

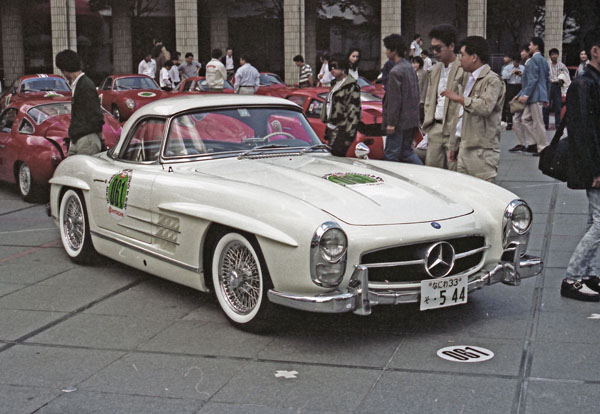

(写真03-3abc)1962 Mercedes Benz 300 SL Roadster (W198Ⅱ)(2008-10 ラフェスタ・ミッレミリア/明治神宮)

スターリング・モスは何回か来日しているが、この写真は2008年のイベントに参加した際撮影したもので、この時サインをお願いした。モスさんのサインは何処に書いたか判らないほど小さくて、ちょっと期待外れだったが。

(写真03-4abc)1958 Mercedes Benz 300 SL Roadster (W198Ⅱ) (1981-01 TACSミーティング/神宮絵画館)

ロードスターとして一番それらしいオープン姿の写真として採用した。

(写真03-5abc)1959 Mercedes Benz 300 SL Roadster (W198Ⅱ) (1981-01 TACSミーティング/神宮絵画館)

同じ車でオープンと幌を上げたときの姿を比較するため掲載した。

(写真03-6ab)1959 Mercedes Benz 300 SL Roadster(Hardtop) (1989-10 モンテ・ミリア/神戸)

1958年9月以降、オプションで「デタッチャブル・ハードトップ」が用意された。「300SL Roadster」は一時期「300SLR」とも呼ばれたこともあったが、本格レーシングカー「W196S (300SLR)」と紛らわしく、すぐに中止された。アメリカでの最終価格は11,573ドルしたが、一番安いフォード・ファルコンは2,000ドル以下だったから6台も買えるほどの「高嶺の花」だった。

(写真03-7a)1957 Mercedes Benz 300 SL Roadster(もどき) (1960年 港麻布付近)

.jpg)

.jpg)

この車を遠目で見つけた時はヤッタ!と小躍りした。横から見れば「300SL」に付いているものは全部揃っているから、流石の僕も一瞬本物かと思ってしまった。(願望も入っていたが) ベンツに憧れる器用な人が造った力作で、改造ではこれが限界だろう。ただ正面についてはグリルの形はもう少し似せられなかったかと思うが、中央にベンツのマークを入れなかったのは作者の良識だろう。ベースとなったのは意外な車で1953~54年頃の「ヒルマン・ミンクス」だ。その名残はバンパー、オーバーライダー、フロントフェンダーの切り欠きの形などに見られる。

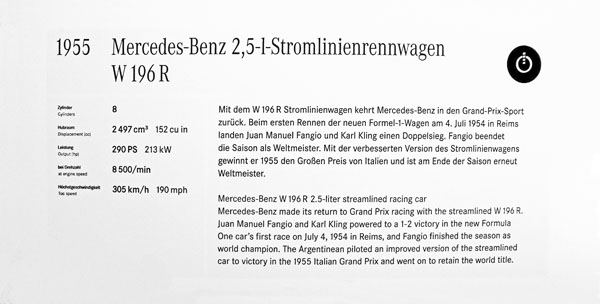

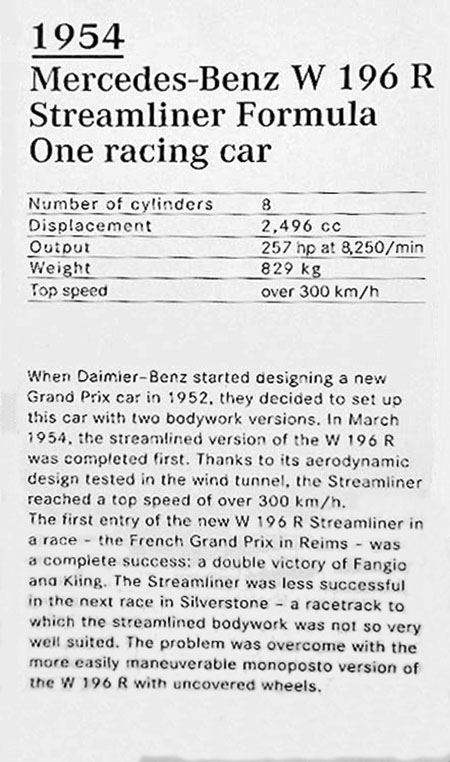

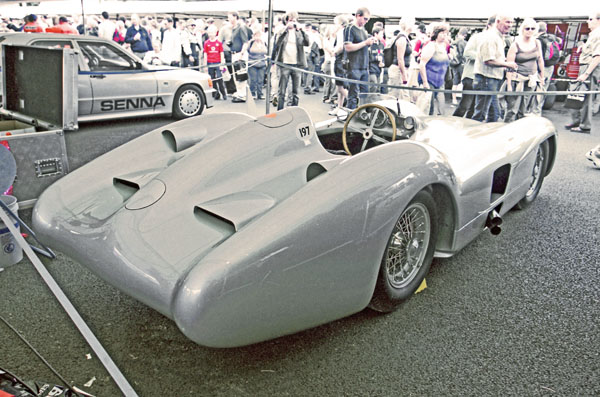

(04-1)< W196R/モノポストF1-GPカー>(ストリームライナー)

「メルセデス」が戦後本格的に「F1レース」に復帰するため開発されたのが「W196」シリーズだ。このシリーズにはレース内容によってフルボディの「ストリームライナー」と葉巻型の「オープン・ホイール」の2種が造られ併用された。

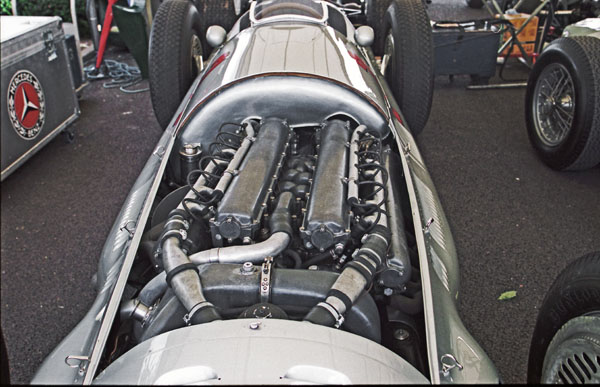

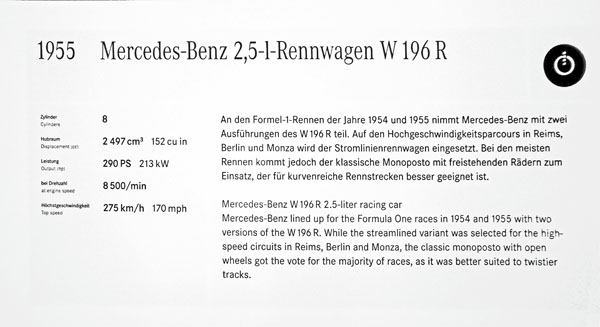

・「W196R」が出走する1954年のF1レースは排気量2.5リッター/過給機付750ccと決められていた。(1938年のW154では過給機付1:1.5 (0.67:1)だったのが、ここでは1:3.3 (0.3:1)と両者差は大きくなっている) メルセデス・チームは早くからどちらを採るか検討を進めていたが、過給機なしでも1ℓ当たり115ps(×2.5=287.5psは可能と読んだ。一方750cc過給機付きでこれだけの出力を得るためには1ℓ当たり約385psを出さねばならず、そのためにはブースト圧を3.5気圧まで上げる必要があった。戦前の「W154」の2段過給でも1.3 気圧までで、多段にするには構造が複雑、重量増大、駆動馬力が必要、燃費が悪化、過酷な条件は耐久性にも不安など、マイナス要因ばかりで不採用となり、早々と過給機なし2.5リッターと決まった。次の検討項目はバルブの効率を上げるため面積をできるだけ広げる手段として、気筒数が多い方が有利と直列8気筒を採用した。長いエンジンは高回転でバイブレーションを発生する恐れがあり、他社は6気筒以下に抑えていたが、メルセデスは4気筒エンジンを縦に繋ぎ、中央から駆動力を取り出す事でこの問題を解決した。高速回転に対応するためバルブは「デスモドリック」方式を採用した。これはスプリングによる対応のずれを回避するのが目的で、吸排気バルブを2本のカムとロッカーアームによって強制的に開閉させるシステムだ。燃料供給にはキャブレターは使用せず、戦争中航空機エンジンのため開発し実用化していた「燃料直接噴射方式」を採用した。これの採用でキャブレターに比べると10%も出力はアップした。当初4輪駆動の計画もあって、ブレーキはインボードで設計され、計画が中止となった後もそのまま残されたのは、重量の重いこの装置だが、バネ下荷重の軽減や、ブレーキドラムの大径化も可能と言うメリットを考慮した上だろう。

・ストリームライナー風の車は過去のグランプリレースで3回登場しているが1937年の「アウトウニオンType-C」はかなり完成度が高い本格派だった。

単に空気抵抗だけを比較すればストリームライナーが有利なことは明らかだが、オープンホイールより重量は重くなり、フロントホイールが目視出来なく操縦が難しい、などのデメリットもあり両者の比較検討は十分行われた。結局それぞれの特徴が有利に働くコースによって使い分け、高速コースには空気抵抗の少ない「ストリームライナー」を、ツイスティのコースでは操縦しやすい「オープンホイール」 をと、2本立てで戦う戦術を立てた。開発の進行状況から、7月4日の「フランスGP」が初参戦となり、偶々そこが高速コースだったので「ストリームライナー」が優先して仕上げられることになった。

・7月4日の「フランスGP」はポールポジションと2位を占めていた「ファンジオ」と「クリング」が最後までそのままで走り切り1・2フィニッシュを飾った。しかし次の「イギリスGP」はカーブの多い「シルバースットーン」で、しかも雨降りだった。このコースに予定していた「オープンホイール」のマシンが間に合わなかったが、前回の快走で自信を持っていたメルセデスは「ストリームライナー」でエントリーした。しかし散々で、「ファンジオ」4位、「クリング」7位だった。このボディでは2.5メートル以内のコースが見えず、正確な位置取りが困難で低速コーナー多いこのコースには全く不向きだった。結局1954年の高速レースには5回しか行われず、モンツアア・サーキットで行われた「イタリアGP」では安全運転で完走した「ファンジオ」が優勝したが、他車が自滅した結果だった。総合成績は1954~55年に6レースに出走し、優勝4回、2位2回、3位1回(複数台出走)で、優勝率は67%と素晴らしいものだった。

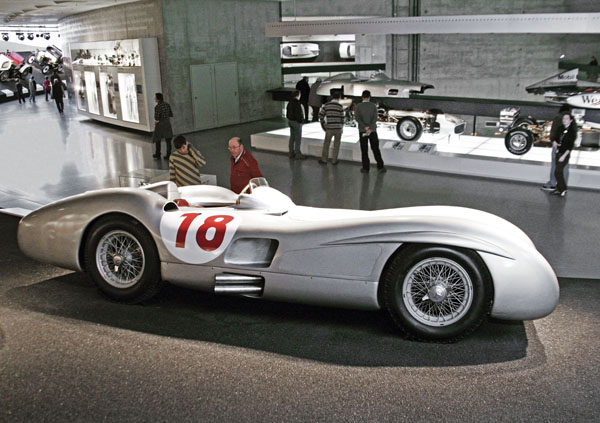

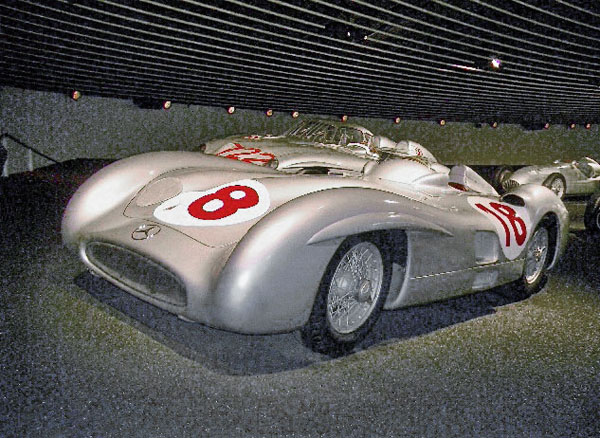

(写真04-1-1a~e)1954 Mercedes Benz W196R Streamliner (2008-01 ベンツ博物館)

「ファンジオ」が乗った⑱番の「W196ストリームライナー」は2台ある。1954年「フランスGP」の優勝車(シャシーNo.000 03/54)と、1955年「イタリアGP」優勝車(シャシーNo.000 02/54)だ。写真の車は後者で、1955年のレースを走っているが、シャシーNo.002は54年の「フランスGP」で「クリング」が乗って2位になった車で、55年のレースは新車の1台を除いてあとは全部54年型が穴を埋める形をとったのだ。

(写真04-1-2a~g)1954 Mercedes Benz W196R Streamliner (2004-06 フェスティバル・オブ・スピード)

この車は1955年の「イタリアGP」用に造られたショート・ホイールベースの「ストリームライナー」で、シャシー No.「000 10/55」、「000-12/55」、「000 13/55」の3台の内の1台だが、10号車はベンツ博物館にあるので12号車か13号車のどちらかだ。予定された「モンツァ・サーキット」は元々の高速サーキットに新しくバンクの付いたコーナーか追加されより高速となっていた。これに合わせて造ったつもりの新型車だったが、テスト走行でいろいろなタイプと比較した結果、バンク走行時フロントが不安定と言う欠点があり、結局去年の「ロング・ホイールベースの採用が決まり、せっかく作った3台がレースを走ることは無かった。

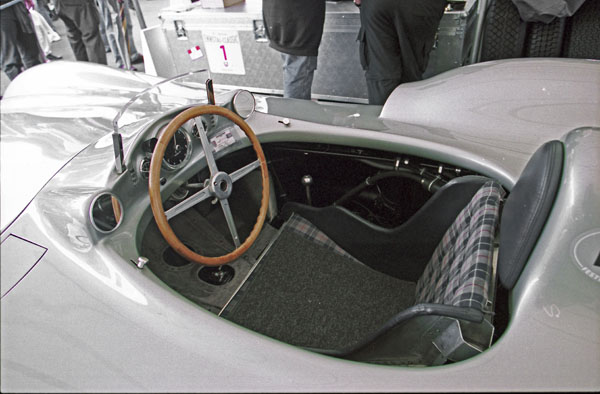

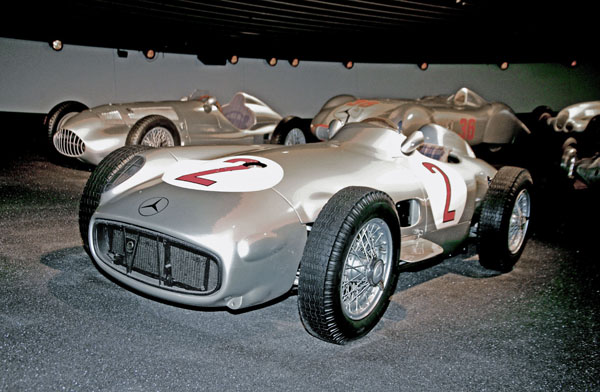

(04-2)<W196R/モノポスト F!-GPカー>(オープンホイール)

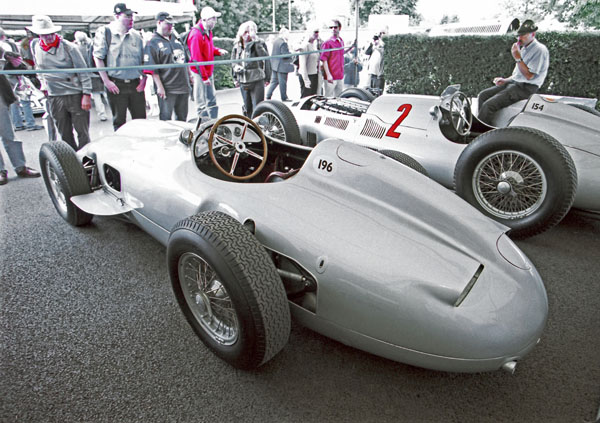

(写真04-2-1a~d 1955 Mercedes Benz W196R 2.5Litrte F1 (1999-08 ラグナセカ/カリフォルニア)

「ファンジオ」はレースナンバー⑩番を付けて「W196R」で3回出走しているが、1954「イタリアGP・優勝」4号車、1955「ベルギーGP・優勝」8号車、1955「イギリスGP・2位」13号車で、シャシーナンバーから写真の車ではない。この車はシャシー・ナンバー「000 14/55」の14号車で、何回かレースを走っているが「イギリスGP」の3位以外結果は残していないし、⑩番を付けたこともない。1970年までイギリスの「モンターギュ博物館」に貸与されており、展示の際「ファンジオ」の優勝車に模して⑩番を書き入れたものと思われる。

(写真04-2-2a)1955 Mercedes Benz W196R 2.5Litre F1 (1999-08 ペブルビーチ/カリフォルニア)

⑫番のレースナンバーを付けたこの車は1955年「イギリスGP」で「スターリング・モス」が乗り、グランプリレースで初優勝した記念すべき車だ。(シャシー・ナンバー000 12/55)

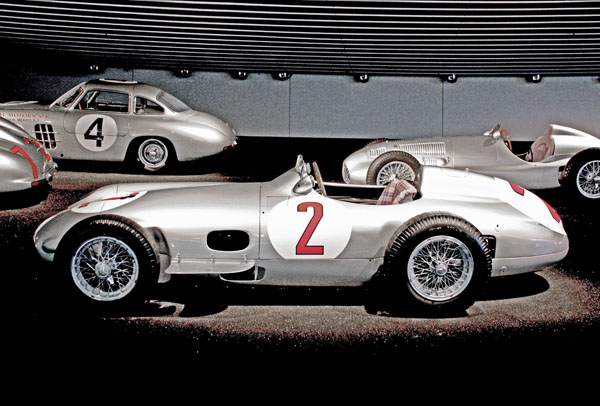

(写真04-2-3a~d)1955 Mercedes Benz W196R 2.5Litre F1 (2008-01 ベンツ博物館)

「ファンジオ」が乗った②番のレースナンバーを付けた車は4号車と13号車の2台あるが「ベンツ博物館」のこの車は「モナコGP」に出走した13号車で、シャシー・ナンバー000 13/55だ。レース結果はリタイアだった。

(写真04-2-4a~e)1955 Mercvedes Benz W196R 2.5Litre F1 (2004-06 フェスティバル・オブ・スピード)

.jpg)

ナンバーの入っていないこの車は12,13,14号車と特徴が似ているが残念ながら特定はできなかった。

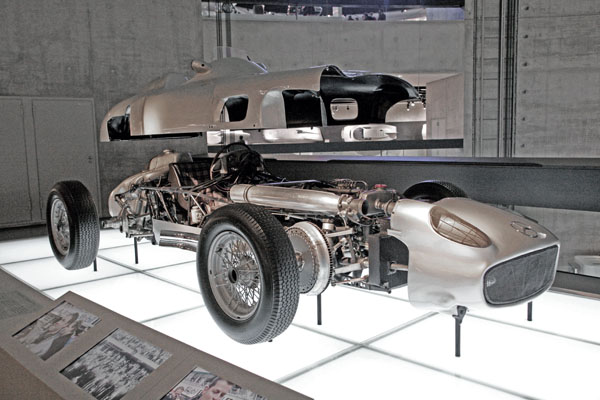

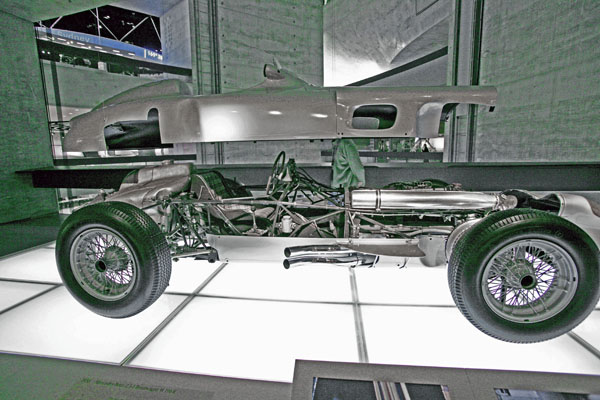

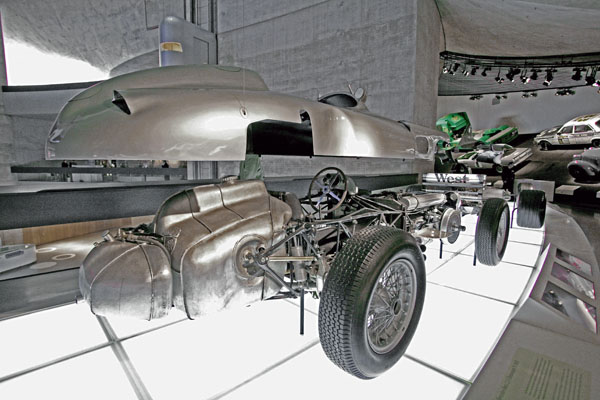

(写真04-2-5a~d)1955 Mercedes Benz W196R 2.5Litre F1 (2008-01 ベンツ博物館)

ボディを上に持ち上げてシャシーを見せている写真だが、ボディはすごくシンプルなものが被(かぶ)さっている感じだ。この写真では「インボード・ブレーキ」の大きさや位置が良く確認できる。

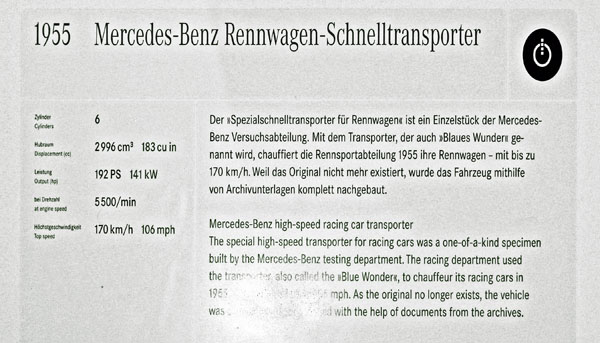

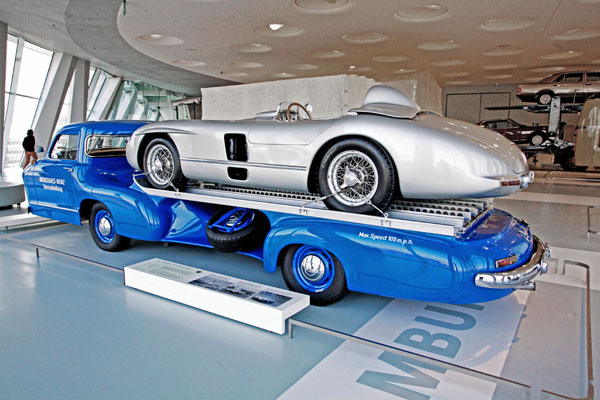

(05)< Rennwgen-Schnell transpoter/高速トランスポーター>

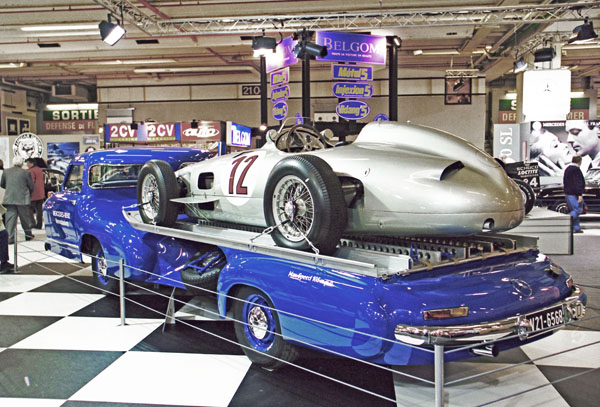

(写真05-1a~e)1955 Mercedes Benz Highspeed Transporter+W196R (2008-01 ベンツ博物館)

「メルセデス・レーシング・チーム」はヨーロッパ各地を転戦するため「W196R」専用の高速トランスポーターを造った。それは「300SL」と同じエンジンを持ち、最高時速170キロと言うとてつもなく速いトラックだ。造られたのはたった1台だけというのは何故だろう。レース場にはスペアを含め最低3台は運ぶ必要がある筈だが。その形がまた今までに見たこともないとんでもない形をしていた。運転席が顎を突き出したように前輪の前に位置し、ドライバーは特殊な運転技術が必要だろう。この特異なスタイルは300SLをトラックに改造したためかと思ってしまうが、当然シャシーは別物で、ホイールベースは上に載っている「W196R」よりかなり長い。それにしてもなぜ前輪がこの位置なのかは謎だ。

(写真05-1f)1955 Mercedes Benz Highspeed Transpoter+W196R (2002-02 パリ・レトロモビル)

普段はベンツ博物館に展示されているこの車はパリのレトロモビル会場で撮影した。1台しか作られていないから、「W21-6568」の登録ナンバーは古い資料の写真もみな同じだ。ただ、オリジナルの車は1960年代に事故でクラッシュし現存しないと言われるので、何台もレプリカが造られた可能性もある。

(写真05-2a)1955 Mercedes benz Highspeed Transporter+W196R (1/43 ミニチュアカ――)

僕のコレクションの中に1/43のミニチュアがセットで揃っている。GMC社製のトランスポーターは結構良い値で2004年ポストホビーで購入した際の領収書は¥18,690.だった。

(06)<300SLR (W196S)/Rennsportwagen/レーシングカーW196の2シーター版>

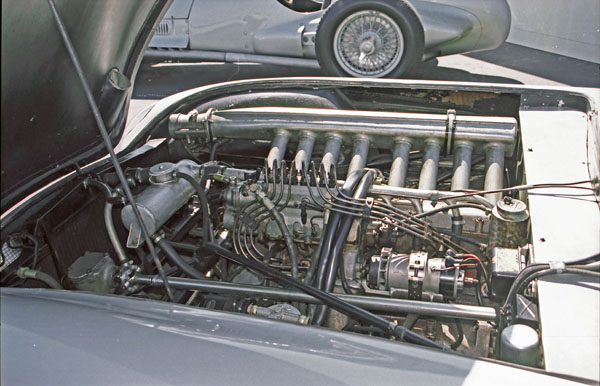

殆どの人は「300SLR」は市販のスポーツカー「300SL」を強化したレーシングカーと認識しているのではないか思う。しかし市販の「300SL」とは全く血のつながりが無いことは、ここまでに本稿の「W196Rストリームライナー」を読んだ方には、理解できるだろう。シングルシーターの「F1カー」を2シーター-にした「レーシング・スポーツカー」(片方潰した一人乗りもあり)で形式名も「W196 R」と同列の「W196 S」が与えられており、なんと302馬力で、最高速度は時速300キロと書かれている。エンジンは「W196R」とほとんど同じだが、排気量は「W196R」の2496ccに対して、「300SLR」は2979ccとなっている。

・「メルセデス」が戦後レース界に復帰する手始めとして1952年「300SLプロトタイプ」(レーシング・スポーツ)でスタートを切ったが、1953年は本来の目的である「GPレース」への準備に専念するため活動を中止した。そして1954年には予定通り「GPレース」に復帰したが、レースに追われ、スポーツカーの開発まで手が回らず「300SLR」のデビューは1955年となった。第1戦「ブエノスアイレス」、第2戦「セブリング」にはマシンが完成しておらず、第3戦の「ミッレ・ミリア」でやっと4台(3,4,5,6号車)がエントリーできた。この車はファクトリ・ドライバー以外には一切ドライブさせなかった。

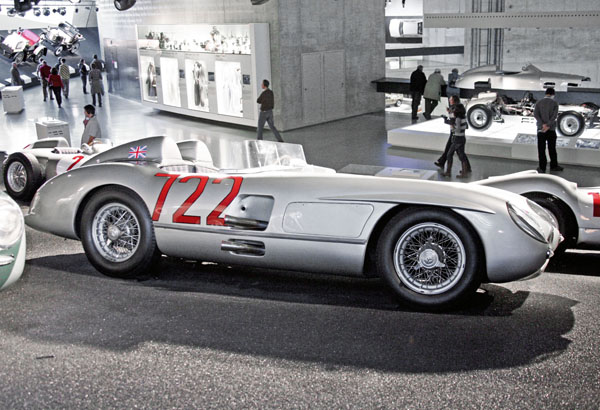

(写真06-1a~h)1955 Mercedes Benz 300 SLR (ミッレ・ミリア) (2008-01 ベンツ博物館)

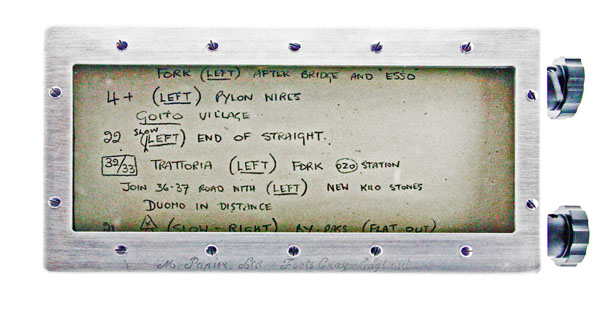

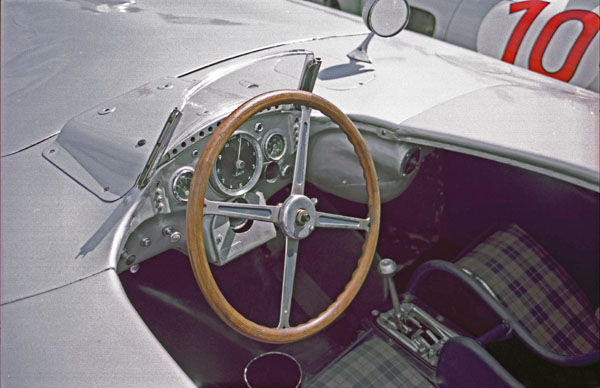

数多い「メルセデス・ベンツ」の車の中でも、最も優名なのが「722」のナンバーを持ったこの車だろう。「300SLR」のデビュー戦、1955年の「ミッレ・ミリア」で、ぶっちぎりのコースレコードで優勝した「スターリング・モス/デニス・ジェンキンス」が乗った車がこれだ。「ミッレ・ミリア」 (1000マイル)と言っても正確には992マイルの公道レースで、7時22分にスタートしたことを示す「722」は、2位を32分近くリードして、「10時間7分48秒」で走り切り、平均時速157.7km/h をマークした。57年で本格レースは中止となってしまったので、この記録は永遠に不滅だ。「モス」の隣に座ったナビゲーターの「ジェンキンス」はイギリスの自動車ジャーナリストで、事前のテスト走行時に道路状況を克明に記録し、本番ではロールペーパーを巻き取りながら次のコーナーの情報を「モス」に送り続けた。(写真参照)

(写真06-2ab)1955 Mercedes Benz 300 SLR (1992-10 第1回ラフェスタ・ミッレミリア/神宮外苑)

有名な「722」の番号が付いた「300SLR」が日本にやって来た。細かい点が違うといった記事を読んだような気もするが、レース毎に変化するこの種の車だから、この車が「モス/ジェンジンス」が乗った「4号車」かどうかは信じるしかない。

(写真06-3a~f)1955 Mercedes Benz 300 SLR (1999-08 ラグナセカ/カリフォルニア)

ミッレ・ミリアのレース・ナンバー「658」は6時58分にスタートしたことを表しており、「722」が優勝したレースで「2位」に入った「ファンジオ」の3号車だ。彼は2シーターの横幅一杯のスクリーンが高速では異常な振動を起こすことを嫌って、シングルシーターを選んだ。シングルシーターと言っても「W196R」のストリームライナーのようにドライバーシートが中央にあるのではなく、2シーターの片側に蓋をしてシングルシーターにしたもので、ウインドスクリーンが一人分しか付いていないだけの違いだ。

(写真06-4ab)1955 Mercedes Benz 300 SLR Reprica? (19097-05 ドーモ広場/ミッレミリア)

「729」と大きくナンバーを書き込んだこの車は、だれが見ても「ミッレ・ミリア」であの「722」のあとスタートした車と思ってしまう。しかし磨き出しのアルミ肌の仕上げが荒く何となく本物っぽくないなと思いながらも、かなりの枚数写真を撮ってしまった。家に帰って調べた結果、「729」の番号の秘密を見つけてしまった。実は1955年の「ミッレ・ミリア」では「728」が最後で「729」は存在していなかったのだ。ユーモアと実在する番号を使わなかったオーナーの良心を感じた。排気管やスクリーンは「722」と同様だ。

(写真06-5abc)1955 Mercedes Benz 300 SLR (2007-06 フェスティバル・オブ・スピード)

グリルが付いたこの車はシングルシーターで「ファンジオ」の「658」と同じ仕様だ。

(写真06-6ab)1955 Mercedes Benz 300 SLR (2002-02 フランス国立自動車博物館/ミュールーズ)

この車もグリル付きだがボンネット先端にベンツのバッジが無い。ヘッドフェアリングが1つしかないのでシングルシーターの助手席の蓋を外したものだろう。

(写真06-7abc)1955 Mercedes Benz 300 SJR ( 2008-01 ドイツ博物館(自動車館)/ミュンヘン)

ドイツを代表する「300SLR」だから「ドイツ博物館」には絶対なくてはならない車だ。非常に良いコンディションで、シングルシーターの仕組みが良く判る。

・「300SLR」を語る上で欠かすことの出来ないのは「ルマン24時間レース」の大事故の顛末だ。事故に関わるのは「ジャガー/ホーソン」「ヒーレー/マクリーン」「ベンツ/ルヴェー」の3人だ。午後6時28分、ピットインのサインが出ていた「ジャガー」だが減速しなかったので、周回遅れの「ヒーレー」はピットインしないと読み、右のピット側に避けて追い越させた。ところが勢いよく追い越した「ジャガー」がいきなり右のピット側にハンドルを切り、急ブレーキをかけたので、前をふさがれた「ヒーレー」は止む無く左に急ハンドルを切った。無理なハンドル操作はスピンを引き起こし、コースを横切ったうえ左側のフェンスに跳ね返されコース上で停止した。そこへ「ベンツ/ルヴェー」と「ベンツ/ファンジオ」がやって来た。この時のコースの状況は「左のフェンス」「狭いコース」「停止しているヒーレー」「比較的広いコース」「ピットをオーバランし停止しているジャガー」と並んでいた。「ルヴェー」は事故直前「ファンジオ」に手信号で広い方のコースを譲り、自分は狭い方を通過しようとしたのだが、「ヒーレー」の左後に接触、これをジャンプ台にして空中に舞い上がり、スタンドに落ちて爆発したように四散し、72名の死者と150名の重軽傷者を出した。これが事故の経過だが、責任がどこにあるのかについては曖昧にされている。事故から7時間半後の午前2時、メルセデス・チームは1位を走っていた「ファンジオ/モス」、3位の「クリング/シモン」だったが、レースを中止し引き上げた。皮肉なことにそのまま走り続けた「Dタイプ・ジャガー」に乗った「マイク・ホーソン」が優勝している。

.jpg)

・このレースでは本格的な「エアブレーキ」が実用化され絶大な効果を上げた。

(写真06-8a) Kitano Special(300 SLRもどき)(2015-10 世田谷ベースアメリカンピクニック/お台場)

.jpg)

ベースの車は不明だが、ボディは「300SLR」そっくりに造られている。唯ホイールが全く似合わないから雰囲気を壊しているのは残念だ。普通のスポーク・ホイールで良かったのに。

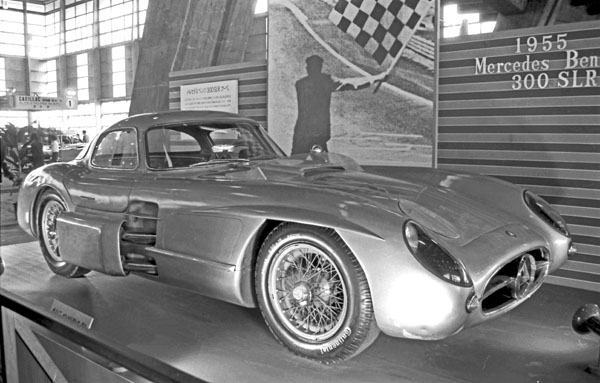

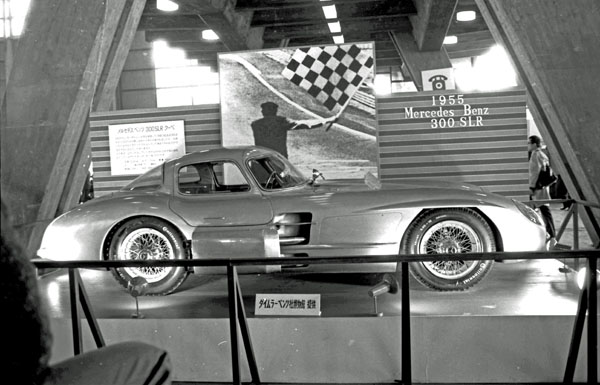

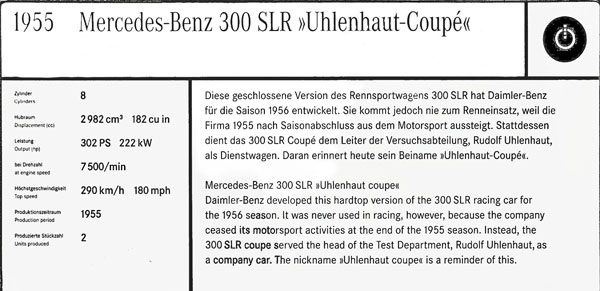

(07)<300SLR Uhlenhaut-Coupe>

(写真07-1a~d)1955 Mercedes Benz 300 SLR Uhlenhaut Coupe・7号車 (19068-11 東京オートショー)

.jpg)

「300SLR」は計画当初は市販の「300SL」のラインを踏襲した「ガルウイング」を予定していたが、ドライバーたちの意見を尊重し「ロードスター」に変更された経緯あった。しかし「パナメリカーナ・メヒコ」の為1台の「ガルウイング・クーペ」が造られた。それがこの車「300SLR/7号車」だ。しかしこの年のレースは中止となりレースを走ることはなかったが、その後、「300SL」や「W196」の設計者「ルドルフ・ウーレンハート」が日常の足として使用していたので、このタイプを「ウーレンハート・クーペ」と呼んでいる。東京で展示された際は市街地で使用するための超大型サイレンサーが付けられている。

(写真07-2a~d)1955 Mercedes Benz 300 SLR Uhlenhaut Coupe・7号車 (2008-01 ベンツ博物館)

.jpg)

同じ車は現在「ベンツ博物館」に展示されており、サイレンサーは付いていない。

(写真07-3a~d)1955 Mercedes Benz 300 SLR Uhlenhaut Coupe・8号車 (2010-07 フェスティバル・オブ・スピード/グッドウッド)

.jpg)

レースに出るためクーペは2台目が造られた。それがこの車8号車で赤系統の内装が特徴だ。

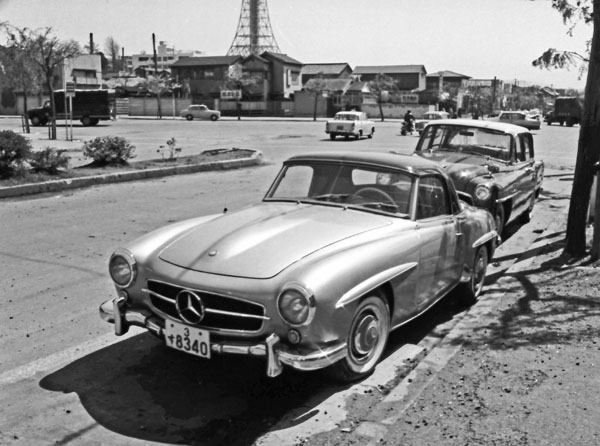

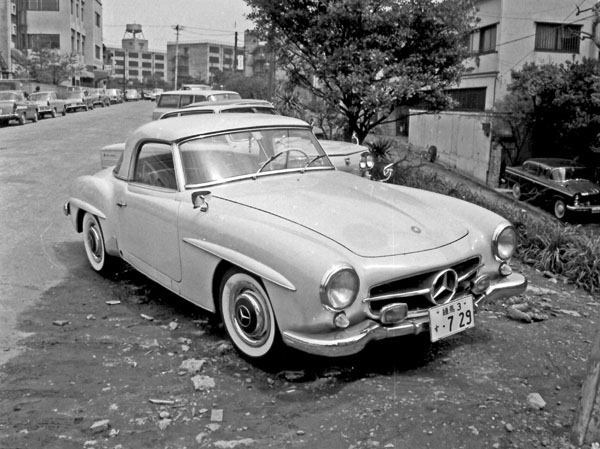

(08)<190SL > (W121Ⅱ)1955~63

1954年「300SL」ガルウイングの市販が始まったが、DM 29,000.と高根の花でとても手が出ない人たちのために、見た目が似ている廉価版として1955年から登場したのが「190 SL」だ。性能的には本格的なスポーツカーではないが小型「SL」として、それなりの満足感が得られたから、1963年までに25,881台も造られた。

(写真08-1ab)1960-63 Mercedes Benz 190 SL Hardtop(後期) (1960年 港区・山王ホテル)

.jpg)

「300SL」には全く出会う機会が無かったが、「190SL」は街中で割とよく見つけ撮影した。第2次大戦で敗戦国となった日本は連合国に「占領」され、めぼしい建物は接収されていた。この場所は赤坂の「山王ホテル」駐車場だが、東京3大ホテルの一つだった「山王ホテル」は1946年から米軍専用の施設となり、1951年サンフランシスコ講和条約締結後も変換されず、余程気に入ったようで1983年まで米軍の管理下にあった。勿論撮影した当時も「日本人立ち入り禁止」で、中には入れないから後ろ姿はない。

(写真08-2ab)1955-60 Mercedes Benz 190 SL Hardtop(前期) (1959年 桜田通り/港区・魚籃坂付近)

自転車に乗ってカメラを持って、何か珍しい車は居ないかなとウロウロして居る時に、突然追い越されたのがこの車だ。場所は三田の慶應義塾大学の正門前から魚籃坂方面へ向かう途中で、当時は何処も渋滞が酷かったのが判る。

(写真08-3ab)1955-62 Mercedes Benz 190 SL Roadster (1962-04 立川市内/米軍基地ゲート1)

立川は車を求めて何回も遠征した場所だ。特にこの場所「ゲート1」は、待っていれば次々と興味ある車が出てくる絶好の撮影ポイントだった。

(写真08-4abc)1955~62 Mercedes Benz 190 SL Roadster (1962-03 渋谷駅付近)

東京オリンピックを2年後に控えた東京の街は、高速道路の用地買収が進んでいた。正面写真の後方は山手線渋谷駅で、周りはビルの建設も盛んだった。

(写真08-5abc) 1955-60 Mercedes Benz 180 SL Hardtop(前期) (1962-04 港区・一之橋付近)

後方に東京タワーが見えるこの場所は、赤羽橋から麻布方面へ向かう途中の一之橋付近で、いろいろな職種の修理工場が密集しているので僕の巡回コースだった。路上駐車禁止以前だから修理待ちの車は道端にごろごろしていた。

(写真08-6ab)1960-63 Mercedes Benz 190 SL Hardtop (後期) (1966-04 港区・麻布龍土町)

ハードトップは1960年からは後期型となり、リアウインドがずっと大きくなった。写真のずっと奥は当時の「防衛庁」で現在は「東京ミッドタウン」となっている場所だ。港区は過去の行政区画の名残か、僕の勤務先は「港区芝-三田-四国町」と3つ重なっていた。この車の撮影場所も「港区麻布-龍土町」と洒落た名前を持っていたが、現在はひっくるめて「六本木7丁目」と味気ない名前に変ってしまった。

―― 次回は戦後の第2期、フラッシュサイドのベンツです ――