前回はマツダがEVのレンジエクステンダーの動力源として、ロータリーエンジン(RE)を復活させたことを紹介した。そこで、今回はマツダ初、2ローターのロータリーエンジン量産車としては世界初のコスモスポーツのカタログをファイルから引き出してみた。

◆ロータリーエンジン騒動

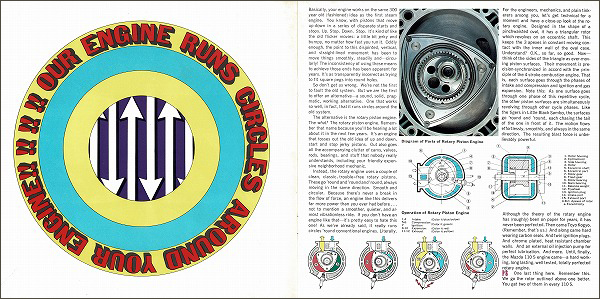

ロータリーピストンのアイデアは、1588年にイタリアのラメッリ(Ramelli)が考案した揚水ポンプにはじまると言われる。その後、蒸気機関、ガソリンエンジンなどでもロータリーピストンを用いた機関が試みられたが、ガスシールをはじめとする技術的な難しさが多く、連続回転内燃機関としてのロータリーエンジン(RE)は実用化に至らなかった。

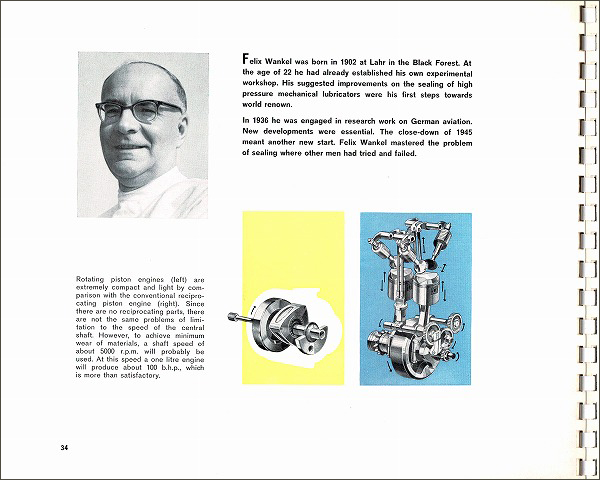

1903年生まれのドイツ人フェリックス・バンケル(Dr. Felix Heinrich Wankel)は、はやくからロータリーエンジンに興味を持ち、1924年には自身のワークショップをつくり研究を重ねていた。

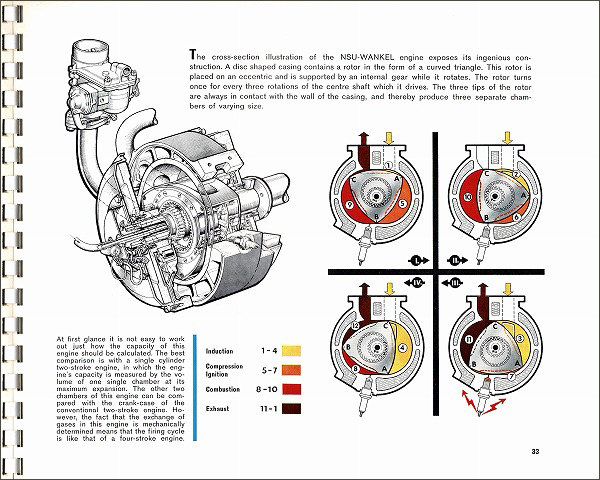

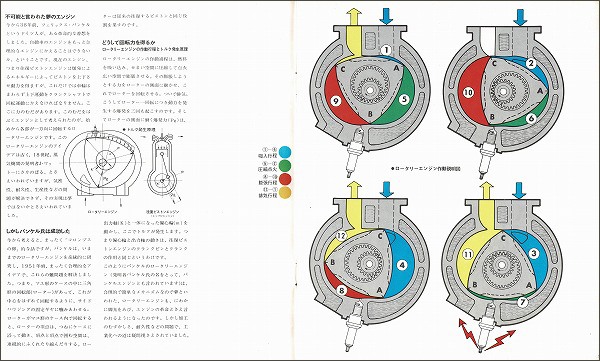

1951年からNSU(NSU Motorenwerke AG)社の協力を得て生産化を目指して本格的な共同研究を進めた結果、1954年に現在のロータリーエンジンの基本形である、まゆ型のダブルアーチ型エピトロコイドのハウジングに、三角むすび型のローターを組み合わせるアイデアを考え出した。

1957年に最初のロータリーエンジン(発明者の名前からバンケルエンジンとも称する)が完成。1959年11月にプレス発表。1960年1月には、ミュンヘンのドイツ博物館でドイツ技術者協会(VDI)に対し特別講演と公開運転が実施された。この時点では、未解決の問題も多く、単独での開発には限界を感じ、多くの企業にライセンス供与をして特許料収入を得ると同時に共同開発するのが得策と決断したため、世界中の企業による「NSU-バンケル詣で」がはじまった。NSU社への技術提携の申し込みは、世界各国から100社に及び、日本だけでも34社を数えたという。

しかし、1973年に第1次石油ショックが発生すると、ほとんどの自動車メーカーが予定していた発売計画あるいは開発計画をキャンセルしてしまった。ガソリン価格の高騰と供給不安が、当時は燃費が悪かったロータリーエンジンの息の根をとめてしまったのである。ロータリーエンジン実用化の難しさに気づいたメーカーにとって開発中止の格好の口実となってしまったのではないだろうか。かくして大騒ぎしたあげくのはてに、市販されたクルマ(4輪車)はマツダを除くと、短期間販売されたNSUとシトロエンだけであった。

◆NSU社紹介冊子に載ったNSU-バンケル-エンジン

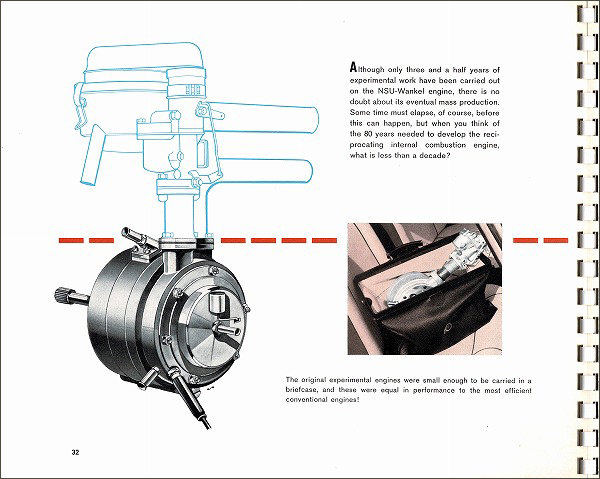

1963年4月にNSU社から送られてきた(内容から発行は1961年と推定される)NSU社紹介冊子に載ったRE紹介ページ。従来のレシプロエンジンより構造が簡単で、小型・軽量であることを訴求し、最初の実験機はブリーフケースに入れて持ち運びしたとある。

さらに「NSU-バンケル-エンジンは、まだ3年半しか実験していないが、いずれは量産されることは間違いないだろう。もちろん、そのためにはある程度の時間が必要だが、レシプロ式内燃機関の開発に80年費やしていることを思えば、10年足らずの時間は問題ないだろう。」と記されており、開発途上であることがわかる。

◆なぜマツダはロータリーエンジン開発を決断したのか

1960年頃、まだ開発途上国であった日本は自動車産業に関し完全な保護主義をとっていた。通産省(現国土交通省)は自動車産業を将来の戦略的基幹産業と位置付け、国際競争力を持つまでは保護主義をとる必要があると考えていたのである。そして育成策として特定産業振興法(特振法)が検討されていた。この頃、多くのメーカーが4輪自動車の生産をはじめていたが、これを、当時御三家と言われたトヨタ、日産、いすゞを核とした3グループに再編し、税制、融資面で優遇し、強化しようというものであった。

もしこれが実行されれば、マツダはどこかに吸収される可能性が高く、当時の社長であった松田恒次はどうにかしてマツダの独立を守りたいと思案していた。

このような状況の折、1960年初めに松田社長のもとに西ドイツ在住の友人W.R.フォルスターから、1959年暮れにロータリーエンジンが発表されたこと、そしておそらくエンジン開発の有意性を説き、NSUおよびバンケル社との技術提携を勧めたであろう手紙が届いた。この手紙を読んだ松田社長は直感的に、マツダが生き残る道はこれだと決断した。そして、松田社長から技術陣に対し意見を求められた。

1963年に新設されるRE研究部の部長となる山本健一(のちに社長)は1946年2月マツダに入社以来、最初の3年を除きエンジン設計にかかわっており、エンジンがいかに苛酷な条件にさらされ、耐久性、信頼性の確保がいかに厄介であるかを熟知していた。ロータリーエンジンの機構は内燃機関の恐ろしさを知らぬモノと思ったという。社長への回答は当然「ノー」であった。

山本は社長が諦めるものと思っていたが、松田社長の意志は固く、技術提携を進めることになる。技術陣を無視したワンマンの意志決定であった。

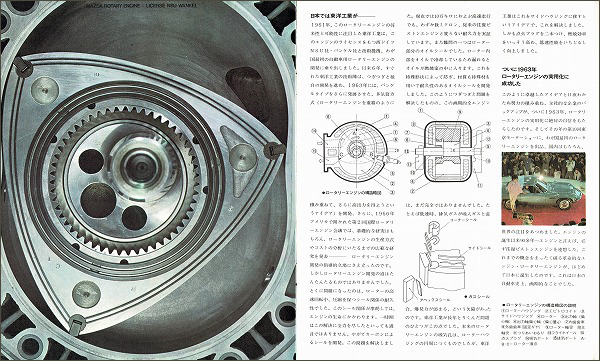

技術提携の交渉にあたっては、松田社長は堀田庄三住友銀行頭取の斡旋で、吉田茂元首相のアデナウアー首相への紹介状、および高橋龍太郎日独協会会長(元アサヒビール会長)の紹介状を入手。さらに池田勇人首相の駐独武内龍次大使あての紹介状をもらうなど、万全の態勢を整えて、1960年9月30日、松田恒次社長一行6名が交渉のため日本を発ち、10月3日からNSU社を訪問、ロータリーエンジンの運転状況見学、テスト中のNSUスポーツプリンツ試乗の結果、予想を上まわる性能に、提携の必要性を再確認したという。交渉を重ね、1961年2月、NSU社およびバンケル社(Wankel GmbH)とのあいだに正式契約が締結され、1961年7月には正式に政府認可がおりた。当時のNSU社広報資料によると、日産自動車の契約締結は1970年10月、トヨタ自動車は1971年5月であり、マツダの決断がいかに早かったかがわかる。

山本部長は部の編成にとりかかり、新車開発で多忙の極みにあった社内各部を回って頭を下げ、主として若い技術者総計46名を集めた。もっとも重視したのは材料屋を取り込むことであった。なぜなら、未知のロータリーエンジンでは材料が重要な役割を果たすであろうと考え、材料屋が機械屋とともに協力しなければモノにならぬと予感したからであった。

ロータリーエンジン研究部結成パーティーでの山本部長の訓示は「我々はマツダの存亡をかけて新エンジンに取り組む。我々は忠臣蔵の赤穂浪士47名と同じ運命を持つ。これからは力を合わせ、寝ても覚めてもロータリーエンジン成功のための努力をして欲しい。」という主旨のものであったが、全員が努力することを誓ったという。「ロータリーエンジン四十七士」の誕生であった。

◆モーターショーで公開されたプロトタイプたち

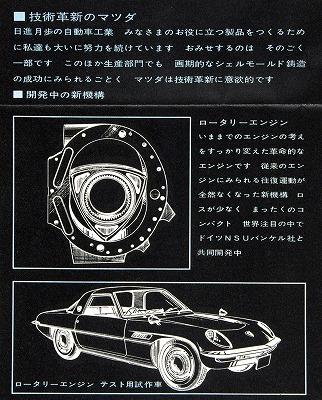

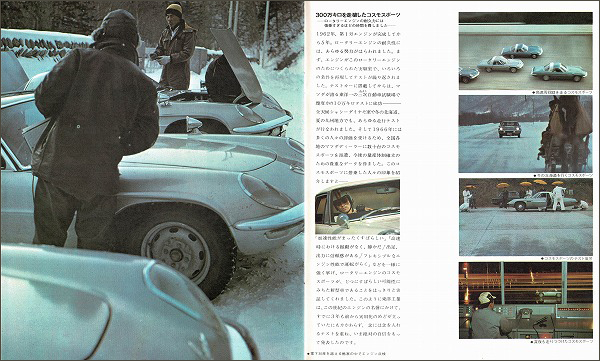

1963年の第10回全日本自動車ショーで配布されたフォルダーから抜粋したもの。まだコスモの名前は無く「ロータリーエンジン テスト用試作車」とある。スペックについては記載されていなかった。このときには実車の展示は無かったが、初めて400ccシングルローターと400cc×2ローターのロータリーエンジン2台を展示した。

しかし、松田社長が会場に未発表の試作車(のちのマツダコスモ)で乗りつけるというサプライズがあり、大きな反響をよんだ。そしてショー終了後、松田社長は山本部長を伴って、テスト用試作車による10日間の国内行脚を敢行した。

訪問先は、まず信濃町にあった広島出身の池田勇人総理の自宅。金融筋では日本興業銀行の中山素平頭取、住友銀行の堀田庄三頭取、野村証券の瀬川美能留社長、そして東海道、山陽道のマツダ販売各店であった。

訪問先で松田社長はロータリーエンジン開発の決意を述べ、開発責任者として山本を紹介した。販売店では社長から「自動車産業再編成でマツダの名が無くなるとの噂があるが信用しないで欲しい。マツダは他社のやらない革新技術をモノにして個性化による独立を確保する。」と話があり、山本が技術説明をした。その頃、未解決の問題は山積していたが、目を輝かせて真剣に見つめる多くの販売店従業員を前にして山本は「必ずモノにしてみせます。」と言わざるをえなかった。最後に松田社長が「山本がモノにすると言っている以上、彼を信用してやってください。ところで、ロータリーエンジン開発には資金が要ります。どうぞ今のクルマを売ってください。」と締め、全員が拍手で「やります」と叫んだという。

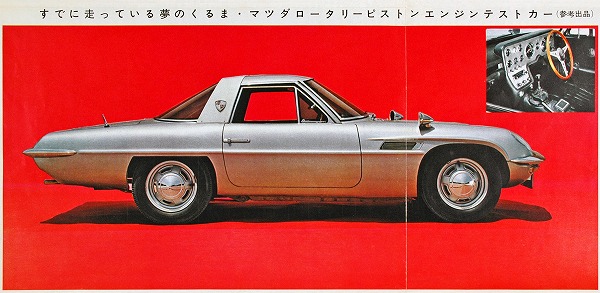

1964年の第11回東京モーターショーで配布されたフォルダーから抜粋したもの。この時はじめて実車が「マツダコスモ」の名前で展示されたが、この資料には「すでに走っている夢のくるま・マツダロータリーピストンエンジンテストカー(参考出品)」とある。展示車両とはホイールキャップ、フロントフェンダーサイドのルーバー形状などが異なる。

1965年10月に開催された第12回東京モーターショーで配布されたフォルダーから抜粋したもの。はじめて「マツダコスモ」の名前と「ローター数2、単室容積500ccのエンジンです。」と公表し、すでに全国各地でロードテストを実施していると記されている。

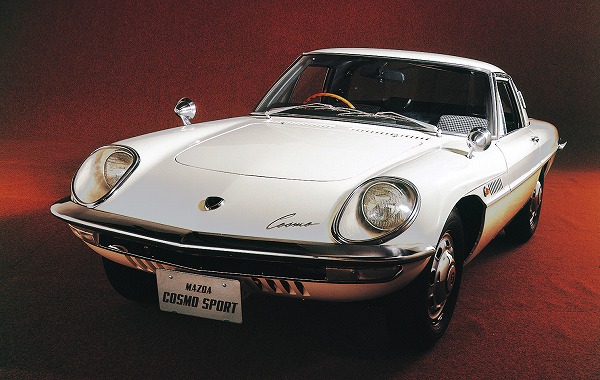

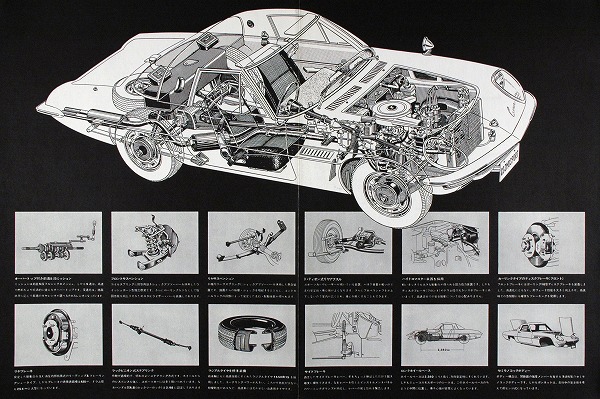

◆1967年5月発売されたコスモスポーツ(L10A型)最初のカタログ

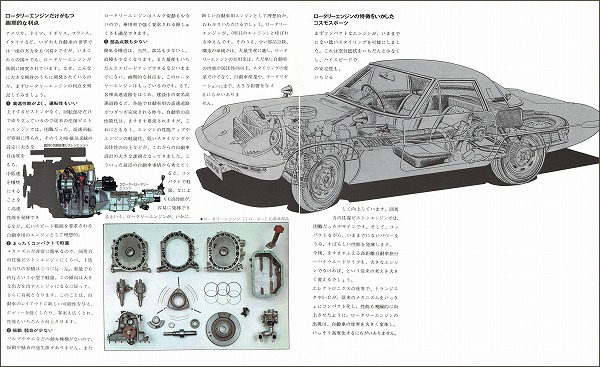

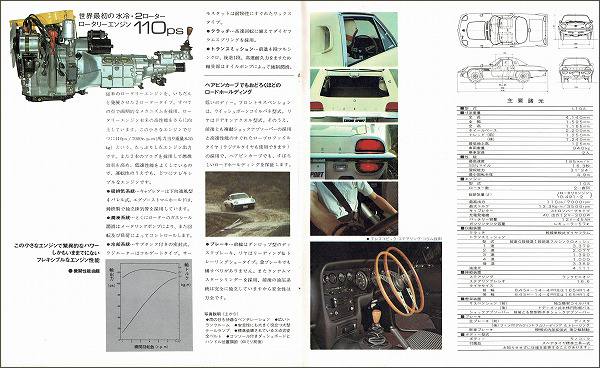

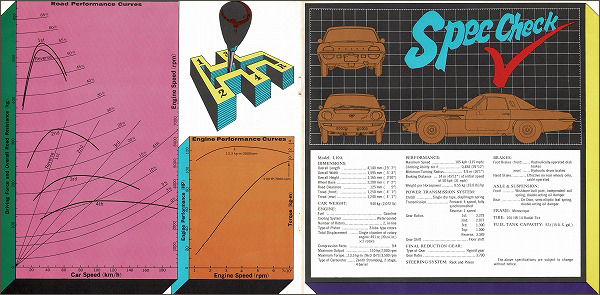

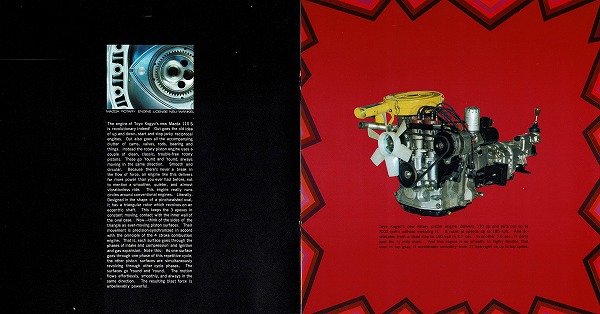

最初のページには「上下運動から円運動へ・・・いまひらく新しい自動車の世界」のコピーとそれを象徴する記号が大きく描かれている。REの作動工程の説明、コスモスポーツの透視図とエンジンの構成部品。黒で統一されたコスモスポーツの運転席。当時憧れだったナルディタイプのウッドリムのステアリングホイールにはテレスコピックが採用され、60mmの前後調節が可能であった。3点式シートベルトも標準装備されていた。「世界最初の2ローター《ロータリーエンジン》搭載 コスモスポーツ」の誇らしげなコピーとサイドビュー。リアピラーに大きなベンチレーターが付くなどプロトタイプと細部が異なる。サイズは全長4140mm、全幅1595mm、全高1165mm、ホイールベース2200mm。エンジンは10A型491cc × 2ローター110ps/7000rpm、13.3kg-m/3500rpm。トランスミッションは4速MT。トランスミッションに対してエンジンが非常にコンパクトなことに注目。車両重量940kg、最高速度185km/h、0-400m加速16.3秒。価格は148万円。当時トヨタクラウンが75~122万円、同じ5月に発売されたトヨタ2000GTは238万円であった。

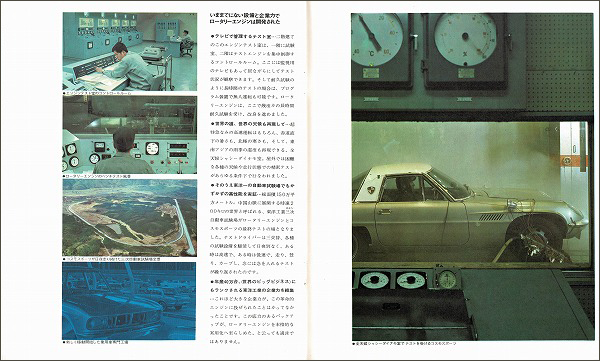

1964年8月には近代技術の粋を集めたロータリーエンジン研究室が完成した。昼夜連続の耐久テストがコントロールルームにおいて集中管理され、テストベンチにおける計測も自動的に記録され、研究員は記録管理などの雑務から解放され、研究に専念しうるという、当時としては超モダンで夢のような研究室であった。

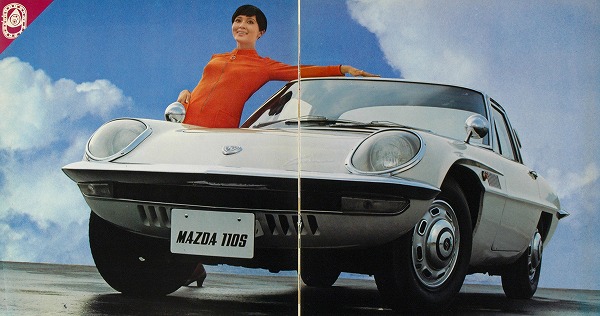

◆輸出用モデル「MAZDA 110S」のカタログ

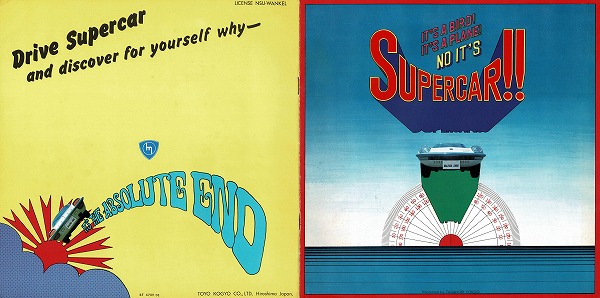

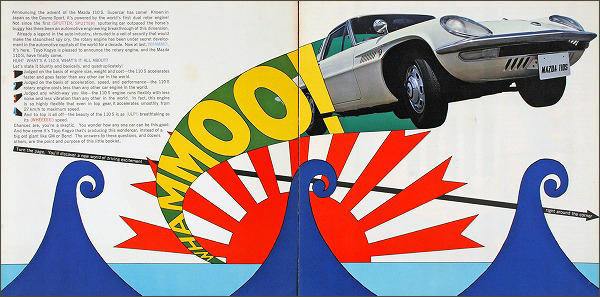

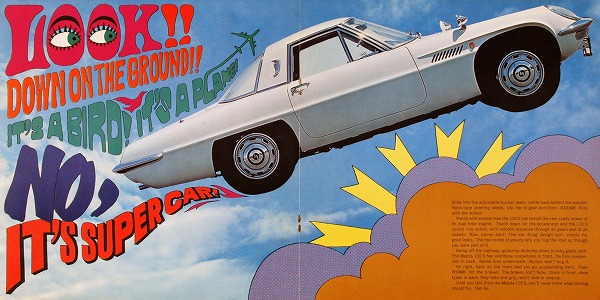

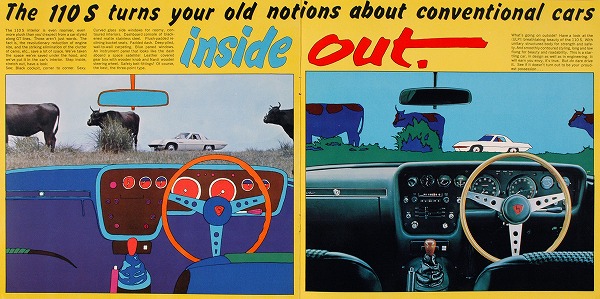

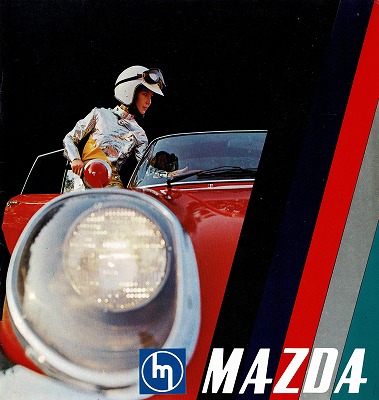

1960年代はポップアート開花の時期であり、アンディ・ウォーホル、ジャスパー・ジョーンズ、ロイ・リキテンスタインなどなど、そして、MAZDA 110Sのカタログは日本の誇る横尾忠則の作品であった。 「鳥だ! 飛行機だ! いや、スーパーカーだ!!」。そう、「スーパーマン」のパロディだ。「乗るというより、飛ぶ感じ」を具現化した元祖スーパーカーであった。そして裏表紙には「スーパーカーを走らせ、その理由をご自身で確かめてください。」「もう我慢できない。」とある。日出ずる国から海を渡って飛んで行くから、乗ってみて!という感じ。ちなみに、コスモとはイタリア語で宇宙のこと。REの特徴である小型、軽量、高性能をフルに活かした全高わずか1165mmの宇宙船を思わせるスーパーカーであった。そして、コックピットをイラスト化した絵と外景をイラスト化した絵を並べてつけられたコピーは「110Sは、いままでのクルマの常識を覆す。」であった。カタログの制作に横尾忠則を起用するなど、当時のマツダの本気度がうかがえる。

◆英文総合カタログの中のMAZDA 110S

このクルマにはボンネットに110Sのバッジがないが、写真は国内仕様でCosmoのバッジを消した痕跡がわずかに残っている。110Sのバッジを書き忘れたのであろう。こんなことも許される良き時代であった。

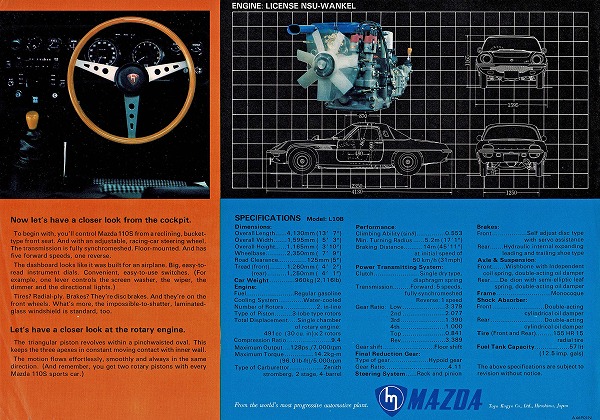

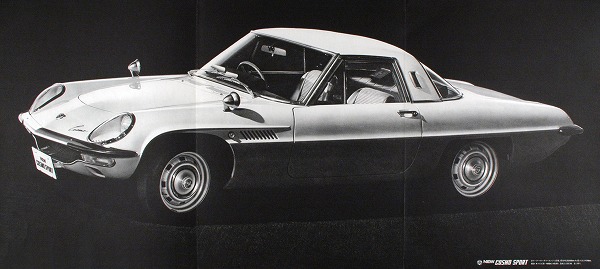

◆マイナーチェンジしたニューコスモスポーツ(L10B型)のカタログ

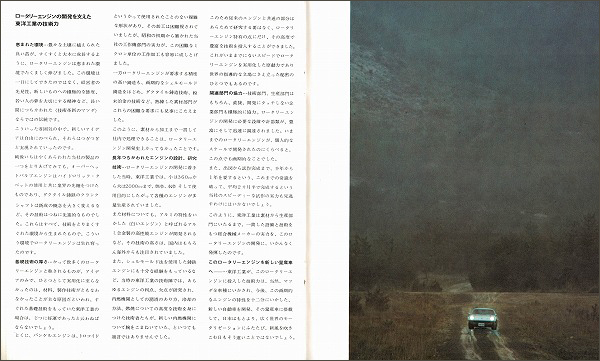

1968年7月、マイナーチェンジを受けニューコスモスポーツとなった。カタログはケースの中にシートが収まるポートフォリオ形式の豪華なものとなった。フロントのエアインテークが大きくなり、バンパーにはオーバーライダーが付いた。ホイールベースが150mm長くなり2350mmとなった。しかし、全長はー10mmの4130mm、全幅はー5mmの1590mm、車両重量は+20kgの960kg。エンジンは128ps/7000rpm、14.2kg-m/5000rpmに強化され、トランスミッションは4速MTから5速MTになり、最高速度200km/h、0-400m加速15.8秒に達した。透視図が載る頁では、ボディーはセミモノコック構造を採用しており、サスペンションは前輪がウイッシュボーン+コイルスプリング、後輪は半楕円リーフスプリングにド・ディオンリヤアクスルを備え、ブレーキは前輪がディスク、後輪はドラム、ラジアルタイヤ(155HR15)が採用されたことなどがわかる。

◆マイナーチェンジ後の輸出用MAZDA 110S(L10B型)のカタログ

L10B型の英文本カタログは見たことがなく、手元にあるのはシートのみである。スペックは国内向けと同じであった。コスモスポーツは1972年10月までの5年半にL10A型、L10B型合計1176台生産された。