1979 Lotus-Cosworth Ford 79 3-litre

今回は「ロータス」のレース専用車「フォミュラー・カー」を特集する。ロータスは几帳面に製作順にタイプナンバー振られており(一部重複あり)、その中で時々顔を出す「市販スポーツカー」はどちらかと言えばレースのための資金稼ぎで、「コーリン・チャップマン」の本当の狙いはレースで優勝してワールド・チャンピオンになる事だった。今回登場するのは、実際に僕が撮影した物に限定しており、撮影する機会が無かったモデルも数多く存在する。

(写真2-1ab) 1957 Lotus Type12 (F2)

コーリン・チャップマンがオースチン7を改造して初めての車「マーク1」を完成させてから10年を経て、ようやく念願の「フォミュラー・カー」を完成させた。「タイプ12」という事はそれまでの10年で11種の車を経験してきた訳だ。エンジンはコベントリー・クライマックス直4 DOHC 1475cc142hp/7200rpmで、当時のF2規定1.5 ℓに合わせたものだった。レースには1957-58年の2年間出走したが、58年のベルギーGPでの4位が唯一の実績で、速いがリタイアが多い車だった。最大の弱点はトランス・アクセルの潤滑不足による破損だった。

(写真16-1a~d) 1959 Lotus-Climax 16 2.5-litre (F1) (2000-06 フェスティバル・オブ・スピード)

「タイプ12」の次は「16」で1958年誕生した。基本的にはフロントエンジンの「タイプ12」が進化したもので、1.5 ℓ(F2)と、2.5 ℓ(F1)に対応した。「16」は1958年第6戦「フランスGP」で「F1」にデビューしたが、名手「グラハム・ヒル」をもってしても結果は残せず、60年までの3シーズンで17戦したが59年「イネス・アイルランド」が4位、5位に入賞して5ポイントを稼いだのみで一度も表彰台に上る事は無かった。(ロータスのF1デビューは1958年第2戦「モナコGP」で、「16」の調整が遅れたため「タイプ12」をF1仕様にしたものだった)

(写真18-1a~d) 1960 Lotus 18 (FJ) (1990-03 TACSミーティング/筑波)

「16」の次は1960年の「18」で、「クーパー」で成功した「ミッドシップ・エンジン」を「ロータス」でも採用した最初の車だ。シャシーは「F1」「F2」に対応するほか、構造を簡略化した「FJ」用も用意された。1960 年シーズンは、「スターリング・モス」のドライブするプライベート・チームが「モナコGP」で優勝、F1ロータスに初勝利をもたらした。「モス」は「ベルギーGP」でクラッシュし重傷を負ったが、最終戦アメリカGP」で優勝し、ロータスはコンストラクターズ2位となった。後年世界チャンピオンとなった「ジム・クラーク」「ジョン・サーティース」はこの「18」でF1デビューし、サーティースは初ポール・ポジション、クラークは3位初表彰台を経験している。写真は簡易化された「FJ」で、この黄色のホイールは当時のロータスを象徴する軽合金を鋳造したものだ。

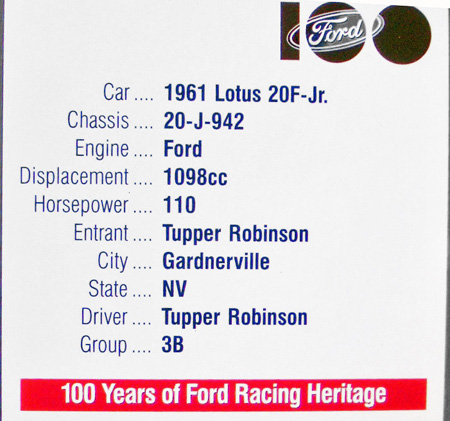

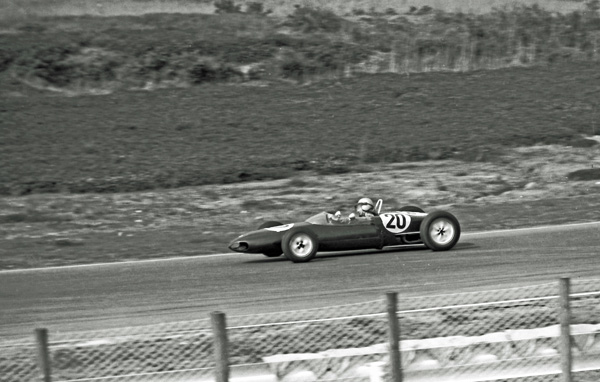

(写真20-1abc) 1961 Lotus 20 (FJ) (2004-08 ラグナセカ/カリフォルニア)

「20」はフォミュラー・ジュニア専用で、シャシーは「18(FJ)」と変わらず、空気抵抗を減少させるためボディに改造が加えられ、ドライバーの足の上にあった燃料タンクはシートの後ろに移されより低くなった。カリフォルニアで撮影したこの車は黄色と緑のオリジナル・ロータス・カラーに塗装されている。

(写真20-2a) 1961 Lotus 20 (FJ)

写真の⑳番の車は1964年第2回日本グランプリに登場し5位に入賞した。前モデル「18」のドライバーは上半身が立っているのに対して「20」ではかなり傾斜し低くなっている。因みにこのレースにはロータス「18」「22」「27」も参加していた。

(写真22-1abc) 1962 Lotus 22 (FJ)

1962年登場した次の「22」は「FJ」専用で62∼63年シーズンに大活躍した。エンジンはコスワース・フォード1100cc 85hp/6200rpmで右へ30°傾けて搭載している。写真は2001年イタリアのモンツァ・サーキットで開催されたリバイバルレースで撮影した。

・(1961年「21」は1.5ℓ F1だったが僕は撮影して居ない)

(写真24-1ab) 1962 Lotus 24 (F1) (1995-08 ラグナセカ/カリフォルニア)

(写真25-1abc) 1962 Lotus-Climax 25 (F1) (200-06 フェスティバル・オブ・スピード/グッドウッド)

1962年シーズンのF1ためロータスが用意したのは「24」と「25」だった。「25」は後年F1カーのスタンダードとなる、画期的な「モノコック」を採用したが、未知の分野に挑戦するリスクを考えて、「25」のパーツを従来の「スペース・フレーム」に装備した「24」も用意した。しかし「25」は初戦から快調に戦い続け、予備マシーン「24」が本番で走る機会はなく、プライベート・チームに売却された。「25」は1962~65年の4シーズンにF1世界選手権で14勝し、63年と65年には「ジム・クラーク」が「ドライバーズ・チャンピオン」になり、ロータスは「コンストラクター・チャンピオン」を獲得した。

(写真27-1a) 1963 Lotus 27 (FJ) (1964-05 第2回日本グランプリ/鈴鹿)

(写真27-2a) 1963 Lotus 27 (FJ) (2001-05 モンザ・サーキット/イタリア)

「26」は市販車「エラン」で、次の「27」は「FJ」の専用として造られた。「25」(F1)のジュニア版で同じようにモノコック構造を採用している。ドライバーはかなり寝そべった姿勢を求められている。

(写真31-1a~d) 1964 Lotus BRM 31(F3) (1990-03 TACSミーティング/筑波サーキット)

1963年までは「F1」の下に「FJ」クラスがあったが1964年からは1100cc以下は「F2」と「F3」に変更された。ロータスの「F3」として最初の車が「31」で、この後「41」へと続く。この車は運転しやすく、ドライビングスクールの教習車としても使用されたとあった。

(写真32-1abc) 1965 Lotus -Climax 32B (F2)(2007-06 フェスティバル・オブ・スピード/グッドウッド)

1963年で1100cc以下の「FJ」が終了し、翌64年からは1000cc以下の「F2」に変わったため造られたのが「32」で、「27」(FJ)よりかなり大きく、構造的にも寸法もF1の「25」に酷似していた。コスワースSCA 998ccエンジンが搭載されたこの車の戦闘力は高く、それまで歯が立たなかった「ブラバム」に対してようやく対等に戦う力を得た結果、「ブラバム」の8勝に対して「ロータス」も7勝まで追い上げた。しかし翌年から「ブラバム」に「ホンダ・エンジン」(RA302E)が提供され、1966年には「F2」史上空前絶後の11連勝と言う圧倒的な強さの前にはお手上げだった。

(写真33-1a~d) 1964 Lotus Climax 33 (F1) (2010-07 フェスティバル・オブ・スピード/グッドウッド)

「F1」については「25」の次は「33」まで飛ぶ。モノコックに換えた「25」の結果が好調で、4シーズンもの長期間第一線で通用した結果でもある。「33」はモノコックの「25」を受け継いで発展したもので、手始めに改良した「25」シャシーに13インチのホイールを装着した暫定モデルが登場し、次いで、ドライブ・シャフト、サスペンションに改良を加えた「33」が登場した。「33」は63~64年シーズンに登用されたが、表彰台は3回しかなく、優勝回数63年3回、64年6回と大活躍したジム・クラークの車はまだ戦闘力十分の「25」だった。(因みに1965年は1.5 ℓ F1シーズン最後の年で、メキシコGPで「ホンダ」が初優勝を飾った年だ)

(写真41-1a~d) 1966 Lotus 41 (市販F3) (1990-03 筑波サーキット/ 1987-01・明治公園)

「41」はワークスとは別に市販を目的とした「F2/F3」兼用で、モノコックではなく簡潔な鋼管スペースで構成されている。66~年シーズンで大活躍し、その後のF2/F3分野ではロータスのみならず他社の車にも影響を与えたほどの成功作だった。

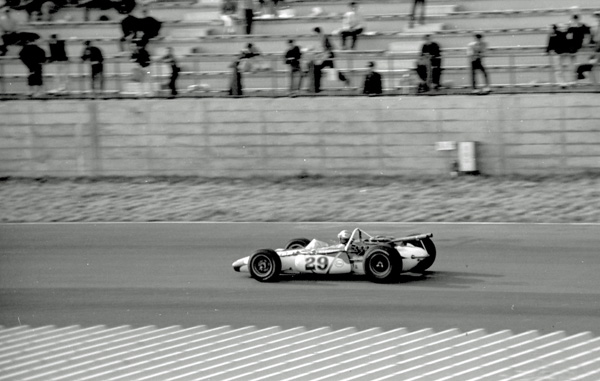

(写真42-1ab) 1966 Lotus-Ford 42 (Indy) (1966-10 日本インディ/富士スピードウエイ)

1963年ワールド・チャンピオンとなった「ロータス」はアメリカの大イベント「インディ500」にもチャレンジしている。63年「29」(ジム・クラーク2位)、64年「34」(ポール・ポジション得るもタイヤ・トラブルでリタイア)、65年「38」(ジム・クラーク優勝、66年「42」(ジム・クラーク2位)、と素晴らしい成績を残している。写真は1966年10月富士スピードウエウイで開催された「日本インディ」に登場した「42」で、このレースには「ジム・クラーク」もエントリーしていたが決勝レースには姿を見せなかった。原因はマシントラブルで、インディ特有の左回り専用オーバル・コース用にオフセットされた構造からオイルの取り出し口が遠心力のかかる右側にあり、反対カーブもあるコースではオイルが廻らなかったのが原因で、多くの有力者が同じ理由から姿を消していた。

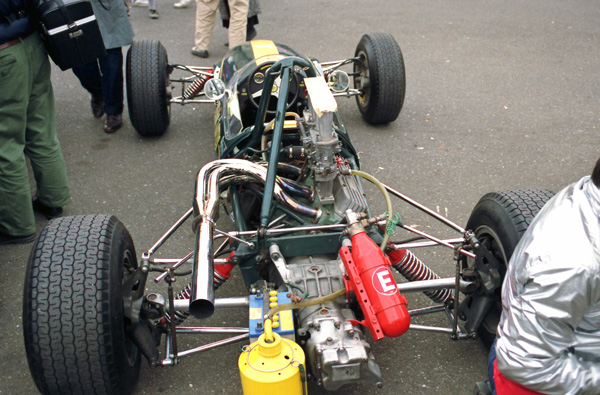

(写真48-1abc) 1967 Lotus 48 (F2) 「1969-02 第2回東京レーシングカー・ショー/晴海)

1967年発表された「48」は「F2」専用シャシーだが、この車に関する最も重要なエピソードは天才ドライバー「ジム・クラーク」がこの車を運転っ中に事故死したという事だ。彼は当時F1 で数々の優勝を重ねていたが、1966年4月7日ドイツのホッケンハイムで開かれたノンタイトルのF2 レースに出場した。5週目、右回りの高速コーナーで、コースアウトし立ち木に激突し即死した。当時はまだシートベルトと言う発想以前だったから、車外に放り出されたようだ。原因は右後輪のスローパンクチャーではないかと言われるが詳細は不明。写真の車は我が国で開かれた「レーシングカー・ショー」で展示されたものだ。

(写真49-1ab) 1967 Lotus 49 F1 (R2 Jim Clark用) (2010-07 フェスティバル・オブ・スピード)

.jpg)

・「43」1966年からは3ℓの「F1」シーズンが始まった。「ロータス」はそれに対応するため、BRMの水平対向H16エンジンを搭載した「43」を造った。シャシーは4.2 ℓエンジンを搭載した「インディ」用の「38」をベースに開発されたものだったが、エンジンの開発に手間取り、実戦に投入出来たのは第7戦9月4日のイタリアGPからだった。第8戦U.S GPでBRMチームのトラブルで優勝を拾ったが、小型軽量をモットーとするチャップマンには「H16エンジン」はかさ張り過ぎたようで2シーズンで打ち切りとなった。(写真なし)

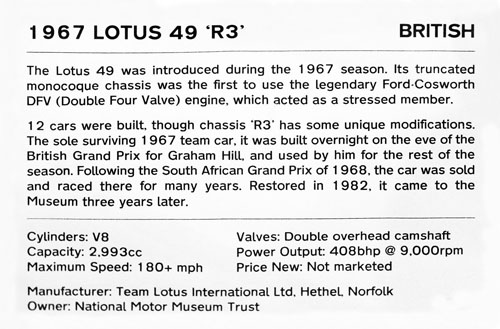

・「49」1967年シーズン1、2戦にはBRM V8エンジンを搭載した 旧型「33」で戦うもリタイアに終わる。しかし第3戦「オランダGP」にニューマシン「49」が投入され、「ジム・クラーク」はデビュー戦でいきなり優勝する。結局このシーズン優勝4回、3位1回、6位1回で、41ポイントを獲得し、ランキング3位となった。モーリス・フィリップが設計したこのシャシーは「フル・モノコック」構造で、エンジンも構造材として後輪荷重を分担しているなど、簡素化されたシャシーは150kg以下に抑えられていた。エンジンはフォード・コスワースDFV V8 2995ccで67年の「オランダGP 」第1勝から通算155勝と言う空前絶後の成績を残した歴史に残る傑作だ。「ジム・クラーク」は68年も第1戦「南アGP」で「49」をドライブして優勝したが、これが彼のF1最後 レースとなった。前述のようにこの後F2レース中事故で死亡してしまったからだ。(因みに「R2」の記号はジム・クラークの車を示すものだ)

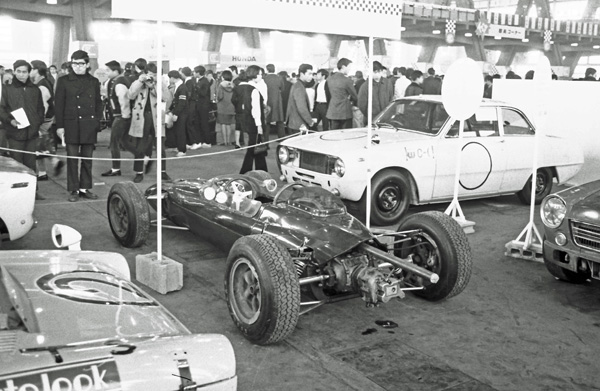

(写真49-2abc) 1967 Lotus 49 F1 (R3 Graham Hill) (2007-06英国国立自動車博物館/ビューリー)

「R3」は「グラハム・ヒル」の車を示している。セカンド・ドライバーだったヒルは、67年シーズンはジム・クラークの陰で2位2回、4位1回と目立たなかったが、68年「ジム・クラーク」亡きあとは、優勝3回、2位3回、4位1回で48ポイントを上げ自身「ドライバーズ・チャンピオン」となり、「ロータス」にも2度目の「コンストラクチャーズ・チャンピオン」をもたらした。(68年シーズン「49」は1-2戦のみで3戦以降は「49B」となる)

(写真49-3abc) 1968 Lotus 49B (F1) (2007-06 フェスティバル・オブ・スピード/グッドウッド)

1968年5月の第2回スペインGPからはチーム名が「ゴールド・リーフ・チーム・ロータス」と変わり、塗装もそれまでのナショナル・レーシング・カラーのグリーンから赤・白・金のスポンサー・カラーに塗られ、以後他チームもこれに倣った。この年からは空力を利用してダウンフォースを得ようとする発想が生まれ、各社のF1カーに「ウイング」が付けられた。この形や大きさは一定ではなく、レースごとに試行錯誤が続けられ「ロ-タス」のリアウイングは第7戦からハイマウント・リアウイング(高さ1メートル以上)で、最終的にはブレーキと連動する可変式迄進化した。69年には前後にハイマウント・ウイングを導入した複葉型まで出現したが、支柱が折れて事故となり第3戦からは使用禁止となった。

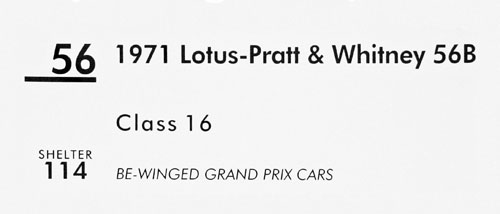

(写真56-1abc) 1971 Lotus Platt $ Whitney 56B 4WD (F1) (2010-07 フェスティバル・オブ・スピード)

・「56」は1968年インディ500の出走を目指して開発された。この車には3つの大きなチャレンジが試みられた。①は「プラット&ホイットニー」製のガスタービン・エンジン」で、500馬力以上の出力があった。②その馬力を有効に地面に伝えるため4WDが採用された。③葉巻型ボディにウイングを付けてダウンフォースを得ていたが、ウエッジ型のボディ自体でそれを発生させるという新発想で、これはその後のレーシングカーにスタンダードとなった。ガスタービン・エンジンは翌年空気取り入れ口の面積縮小で戦闘力を失い消滅した。4WDは「63」に継承されたが、重量増加、操縦の難しさ(不慣れ)からドライバーから敬遠され、接地の優位性についても空力の向上で2WDと大差がない状態から、それ以上の発展は見られなかった。

・「56B」1958年インディ500では結果が残せなかった「56」をF1仕様にしたのが「56B」で、1971年 第4戦、第6戦、第9戦の3回投入されたがすべてリタイアに終わり、結果的には一度もポイントを取る事が出来なかった失敗作となった。

(写真63-1abc) 1969 Lotus Cosworth 63 (F1) (2000-06 フェスティバル・オブ・スピード/グッドウッド)

タイプ・ナンバーは「63」だが造られた順番は「56」「63」「56B」で、F1に投入されたのは「63」が最初だった。「49」の発展型シャシーを4WDに仕立て、それに「56」で効力を発揮したウエッジシェイブのボディを被せ、コスワースDFVエンジンを搭載していた。これが4WDでなかったら素晴らしい成績を残したかもしれない?が、結果的には第5戦から最終第11戦まで7レースに参加したが、第6戦14位以外はすべてリタイアだった。第6戦では完走した車とは別に予選でグラハム・ヒルが「63」に乗ったが、決勝では「49B」に乗り換えている。結局1969年シーズンの主力は「49B」で全戦をたたかい2回優勝している。「63」は1969年1シーズンのみで打ち切られた。

(写真72-1ab) 1973 Lotus-Cosworth 72D (F1) ( 2000-06フェスティバル・オブ・スピード/グッドウッド)

・「72」「72B」「72C」ロータス「72」は1970年スペインGPでデビューしたから、F1 としての位置は「63」と「56B」のあいだに誕生しており、番号順でない所が紛らわしい。なかなかの傑作で息が長く、70年の「72」から75年「72F」迄6年間第一線で活躍し、その間1970年「ヨッヘン・リント」、72年「エマーソン・フィッティバルディ」がドライバーズ・チャンピオンに、70年、72年、73年の3回「ロータス」にコンストラクターズ・チャンピオンのタイトルをもたらしている。「72」は6年間で6つのモデルが造られたので毎年変わったように思われるが、実は「72B」「72C」は 70年に同時に改造されたもので、加速、減速時の姿勢制御装置が操縦性能に悪影響を与えるところから、セカンド・ドライバー用の車は加速時の装置を取り外し「72B」となり、ナンバーワン・ドライバー用の車は両方がとりはずされ「72C」となった。この改修で戦闘力は一気に増し、「ヨッヘン・リント」は「72C」を駆って1970年シーズン第5戦から4連勝を挙げたが、第10戦イタリアGPでマシントラブルから制御不能となりコースを飛び出し壁に激突し死亡した。しかしそれまでに獲得したポイントで彼はこの年のドライバーズ・チャンピオンとなった(写真なし)。

・「72D」写真の車は1971年シーズンのため開発された「72D」で、初年度は調子が上がらず表彰台は2位×1、3位×2で優勝は無かったが、2年目(1972)に入ってからは絶好調で優勝×5、2位×2、3位×1と、11戦中8回表彰台に上がり、「エマーソン・フィッティバルディ」がドライバーズ・チャンピオンとなった。このモデルからは、スポンサーの商品の一つ、タバコの「ジョン・プレイヤー・スペシャル(JPS)」カラー、黒地に金のストライプが採用された。「72」は73年第3戦まで使用され、第4戦スペインGPから「72E」と交代した。

(写真72-2a~d) 1973 Lotus-Cosworth 72E (F1) (2010-07 フェスティバル・オブ・スピード/グッドウッド)

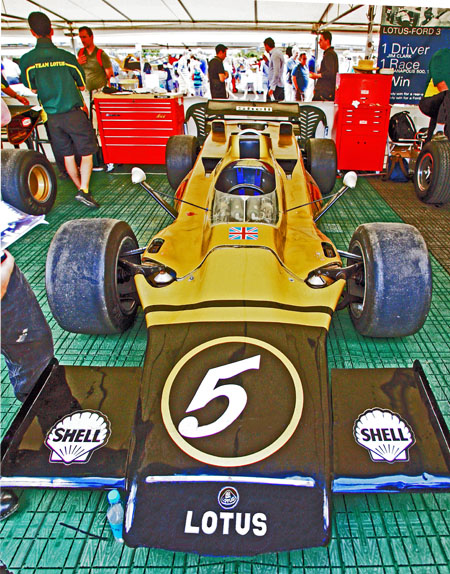

1973年シーズンの改正ルールは第4戦から適用され、ロータスは「72E」を投入した。このシーズンも絶好調でロータス・チームは優勝7回、2位5回、3位3回を上げ15戦中13回表彰台に上がり「コンストラクチャーズ・チャンピオン」となった。(2人同時表彰台2回あり)一方、ドライバーはナンバーワンの「エマーソン・フィティバルディ」が前半好調で①②④戦で優勝したが、マーチから移籍した「ロニー・ピーターソン」が後半調子を上げ⑧⑫⑬⑮戦で優勝してしまったのでポイントを2分してしまい、ドライバーズ・チャンピオンはティレルの「ジャッキー・スチュアート」(優勝5回)が獲得した。車番①の写真の車は「フィッテバルディ」の車だ。

(写真77-1ab) 1976 Lotus 77 JPS MarkⅡ (F1) (1995-08 ラグナセカ/カリフォルニア)

・「76」1974年シーズンのロータスは「72」の後継となる「76」を第3戦から投入した。大きな特徴はクラッチ操作をシフトレバーのスイッチで行う「電磁クラッチ」の採用だった。しかしこの画期的な試みも、不慣れなドライバーからは敬遠され、結局はペダル式に戻されてしまった。実戦では3,4,5戦は2台ともリタイア、11,12,13戦では1台だけ投入したが11戦4位の他はリタイアだった。1974年シーズンは全戦(15戦×2台)で延べ30回出走したが「76」は9回走ったのみで、残りの21回は「72E」で走るしかなかった。この年からロータスのF1カーは「ジョン・プレイヤー・スペシャル マークⅠ」と呼ばれることとなった。(「76」は写真なし)

・「72E」「72F」1975年シーズンはニューモデルが間に合わず「72E」「72F」で戦ったが1勝もできなかった。 .

・「77」1976年シーズンは戦闘力の無い「76」、老朽化した「72」に変わって、「77」が応急的に投入された。軽量化を目指したモノコック・ボディを持って居たが、前半は戦闘力が低く、7戦までは2回完走したのみですべてリタイアだった。ロータスの開発能力が最低の時期だった。「ロニー・ピーターソン」は第1戦を走ったが、その能力に失望し「マーチ」に移籍、第4戦からは「マリオ・アンドレッティ」がナンバーワン・ドライバーとなり⑤番を付けて走った。後半外部からのサポートも取り入れ、戦闘力は徐々に向上し、最終戦「日本GP」で1勝を挙げた。 .

(写真78-1abc) 1977 Lotus-Ford78 JPS MarkⅢ(F1) (2010-07英国国立自動車博物館/ビューリー)

「78」は1977,78年の2シーズンに活躍した斬新なアイデアを持った傑作車だった。その一番の特徴は車体の底面を流れる気流を使ってマイナス揚力を発生させて地面に吸い寄せ、接地力を高める「グランド・エフェクト・カー」の誕生だった。この原理を飛行機の翼で説明すると、下面が直線なのに対して上面は曲面で距離が長い。同じ時間で到着するためには上面の方が気速が早くなり空気が薄くなる。空気は常に同じ気圧を保とうとする性格があり下の濃い空気が上の薄い空気に吸い寄せられるのが揚力となる。この原理を逆に利用してボディの断面を翼断面の裏返しにしたのがこの車の特徴で、なるべく底面の面積を広くして効果を高め、空気の通過量を多くするため前輪の幅が広く設定されている。このアイデアによる新型車は前シーズン(1976年)7月には完成していたから第9戦から投入は可能だった筈だが、アンドレッティの希望はチャプマンによって抑えられた。チャプマンとしてはシーズン中に公開すれば、このアイデアが来シーズンまでに他社に実用化されるのを恐れ、来シーズン一気にロータスを有利に導こうという目論見だったと推定する。

・1977年はシーズンを通して「78」一本で戦い優勝5回、2位1回、3位1回、7回表彰台に乗り、コンストラクターとしては「フェラーリ」に次いで2位となった。

・1978年は「78」でスタートし.途中から「79」にバトンタッチした。「マリオ・アンドレッティ」は第5戦まで「78」で戦い優勝②④⑦⑪位、「ロニー・ピーターソン」は第6戦まで「78」で戦い優勝②②④⑤位リタイア×2だった。後半の「79」の成績と併せ両者がドライバーズ・チャンピオン①②位となった。

(写真79-1abc) 1978 Lotus -Cosworth Ford 79 JPS MarkⅣ(F1) (2007-06フェスティバル・オブ・スピード/グッドウッド)

「72」~「79」という数字は「年式」と「型式」が完全に一致していれば判り易いのだが微妙に重なったりずれたりするので紛らわしい。

・「79」が実戦に投入されたのは1978年第6戦「ベルギーGP」からだが、開発が始まったのは1977年初めだった。前年登場したニュー・アイデア「グランド・エフェクトカー」の空力特性を更に向上させたもので、ダウンフォースの発生負荷帯を後方寄りに修正したことで空力バランスが良好となり操縦性が大きく向上した。レギュレーションの改正で燃料タンクがサイド・ポンツーンからコクピット後方に移された。年末には1号車が完成し試走が始まった。初期的トラブルをクリアーした実戦用2号車だったが3月のローカル・レースでクラッシュしてしまい実戦投入が遅れたが、ナンバーワン・ドライバー「マリオ・アンドレッティ」はデビューの第6戦を皮切りに、⑦⑨⑪⑬と次々に優勝し、そのポテンシャルの高さを見せた。第7戦から第14戦まで参加したセカンド・ドライバーの「ロニー・ピーターソン」も第12戦で優勝したほか、2位3回、3位1回と、全8回中4回表彰台に上がっている。

・「80」1979年シーズンは「80」を予定したが、前後ウイングを廃した完全なベンチュリーカーを目指した大きな賭けは、加速、減速時発生するピッチング現象に対応しきれず、実戦では⑤⑦⑧戦に出走したのみで主力とは成り得えなかった。そのため前年の「79」で戦わざるを得なかった結果は2位2回、3位2回で優勝は無かった。「79」はF1マシーンで最も美しい車と言われ「」ブラック・ビューティ」と呼ばれた。

(写真88-1abc) 1981 Lotus -Cosworth 88B(ツイン・シャシー F1) (2007-06フェスティバル・オブ・スピード/グッドウッド)

「86」をテストカーとして実験を繰り返した後、1981年シーズン用に開発されたのが「88」だ。「ツイン・シャシー」の名の通り、グランド・エフェクト効果を発生するサイド・ポンツーンとアッパーカウルを「プライマリー・シャシー」呼び、その効果を「バネ下」に伝えるようにセッティングされ、ドライバーが乗るモノコック部分は「セカンダリー・シャシー」とし、その上にスプリングを介して「プライマリー・シャシー」をフローティング・マウントするというアイデアだった。時速100キロ程度でダウンフォース効果が発生すると、その効果は直接「バネ下」(タイヤ)に伝えられるからスプリングには影響を与えず、姿勢変化もないからやわらかいスプリングでも操縦性は安定している、と言う効果があった。「86」が造られるとほぼ同時に「空力性能に関連するボディワークはバネ上に完全に固定されなければはらない」と言うレギュレーションが新しく追加され「ツイン・シャシー」の抑制をはかった。ロータスでは「バネ上」の語句を拡大解釈し、フローティング・マウントでも固定され一体化していると主張するも、実質はエフェクト効果が「バネ上」に影響をしない事がこのアイデアの狙いなので、本質的に認められるはずがなく実戦では一度も走る事は出来なかった。この禁止条例がどんな理由で造られたのかは知らないが、折角のアイデアは実用化されなかった。(スキーのジャンプ競技で板の長さを身長で制限したり、やり投げで重心の位置を変更したリ、日本人が好成績を出すと世界レベルのルール変更で対抗してくるのと似ているなと思った)

・写真はアッパーカウルが釣り上げられているが、これがすべてではなく、「サイドポンツーン」と「リアウイング」迄一体化したものが「プライマリー・シャシー」と呼ばれるものだ。

(写真91-1a~d) 1982 Lotus 91(F1) (2013-05 静岡ホビーショー/ツインメッセ静岡)

1982年シーズン用に開発ざれたのが「91」で、翌年からは「フラット・ボトム」が採用されたため「グランド・エフェクトカー」としては最後の車となった。「91」はツイン・シャシーではないが。「88」のボディの影響を各所に受けている。ドライバーは前年から「ナイジェル・マンセル」が参加しているが、まだ新人扱いのセカンド・ドライバーとして⑫番が与えられた。「91」のデビュー戦となる第2戦「ブラジルGP」で3位となり表彰台に上がっただけで、以後それ以上の績はなかった。一方ナンバーワン・ドライバーの「エリオ・デ・アンジェリス」もなかなか成績が上がらず、第13戦「オーストリアGP」で辛くも優勝したが、それ以外は一度も表彰台に乗ることは無かった。この車は現在「タミヤ」の本社に展示されている。

・シーズン終了後の1982年12月総帥「アンソニー・コーリン・ブルース・チャップマン」は54歳で急逝した。

・1983年シーズンの「92」は17年間不動のパートナーだった「フォードDFVエンジン」を搭載する最後のマシーンとなった。「基本的には「91」の発展型だったが、チャップマンが生前から開発を進めていた「油圧式アクティブ・サスペンション」と言う新しい方式をF1としては最初に採用していた。他チームが既に「ターボ・エンジン」を採用して中で、「DFVエンジン」は非力で戦闘力は無く、セカンド・ドライバーの「マンセル」が初戦か8戦迄これで参戦したが、最高が6位だった。

・「93T」も1983年シーズン用で、「92」は「マンセル」が乗り、「93T」は「デ・アンジェリス」が乗るという2本立てだった。ルノー製のV6ターボ・エンジンを搭載した最初のマシーンだが、ハンドリングは最悪で、その上ピレリ・タイヤとの相性も悪く、レース中に戦意喪失してリタイアする程だったという。

・「94T」は「92」「93T」に代って1983年シーズン第9戦から最後まで投入された。前年の「91」のシャシーに改良を加え、それにルノーエンジンを載せた応急処置的な車で稼働率が低く、何回かは予選を「93T」で走っている。それでも「マンセル」が③④⑤位となり、「デ・アンジェリス」も⑤位に入り何とか11ポイントを挙げた。「チャップマン」が 居なくなったこの1年は.ロータスの戦闘力が著しく低下した感じだった。(「92」「93T」「94T」は写真なし)

(写真95-1abc) 1984 Lotus -Renault 95T (F1) (2010-07 フェスティバル・オブ・スピード/グッドウッド)

1984年シーズンは「95T」が用意された。レギュレーションの変更で燃料タンクが250ℓから200ℓに縮小され、全体の小ぶりとなったが、全16戦を「95T」一本で戦ったのは、それなりに戦闘力があったという事だ。何回かポール・ポジションを取り、レースでも優勝のチャンスはあったのだが「マンセル」の不注意からその機会を失ってしまい結局このシーズン優勝は1回も無かった。しかし「デ・アンジェリス」は2位1回、3位3回、4位3回、5位4回、7位1回と、着実に得点圏内を確保し、「マンセル」と併せて47ポイントを上げ、コンストラクターズ3位、自身もドライバーズ・ランキング3位を獲得した。

・「96」は「95T」をベースにCARTレースの為に開発したマシーンだったが、CART側のレギュレーション変更のためレースには参加できなかった。(写真なし)

(写真97-1abc) 1985 Lotus-Renault 97T (F1) (2016-08 オートモビル・カウンシル/幕張メッセ)

1985年シーズンの「97T」は前年の「95T」と「96」の長所を取り入れた進化型で、「97T」は一年を通して変わらなかった。戦闘力は高く、「デ・アンジェリス」は第3戦で優勝した他、3位2回、4位1回、5位6回、6位1回と年間を通して安定した走行を見せた。この年からセカンド・ドライバーは天才「アイルトン・セナ」が加入した。前年「トールマン」チームでF1 デビューしたばかりだが既に第6戦「モナコGP」で2位となり表彰台を経験していた。トールマンとは3年契約だった為、ロータスが違約金を支払って引き抜いた。第2戦「ポルトガルGP」では、自身F1通算16戦目でポールポジションを獲ると、3位以下を周回遅れにするブッチギリで初優勝した。しかし調子に乗り過ぎたかそのあと第9戦まではポイントを挙げられなかったが、第10戦以降は安定を取り戻し、②③③②①と5戦連続表彰台と言う天才ぶりを見せた。この活躍に自分の立場を考えたか、ナンバーワン・ドライバー「デ・アンジェリス」はシーズン後「ブラバム」に移籍していった。

(写真98-1abc) 1986 Lotus-Renault 98T (F1) (2010-07フェスティバル・オブ・スピード/グッドウッド)

1986年シーズンンの「98T」は、好調だった前年の「97T」の改良型に留まった。主な改良点はレギュレーション変更による燃料タンクの容量が220ℓから195ℓへ縮小され、ボディカウルがサイドポッド下端まで一体型となった。(写真参照) ドライバーは「デレック・ワーウイック」を予定していたが「セナ」が拒否したため1984年のF3チャンピオン「ジョニー・ダンフリーズ」と契約した。不思議な事にエースの「セナ」は⑫番で、セカンドの「ダンフリーズ」が⑪番を付けていた。(ブラジル人の「セナ」はイギリス人で伯爵の「ダンフリーズ」に敬意を示したのか? 実は、この時期のロータスには⑪と⑫が割り振られておりセカンドとして入った「セナ」には⑫が与えられ、これがロータスにおける「セナ」の持ち番号だった。) 「セナ」は期待通り、第2戦「スペインGP」と第7戦「アメリカGP」で2回優勝した他、2位4回、3位2回、4位1回、5位1回とポイント圏内10回で55ポイントを上げチームは3位、自身は4位を獲得した。「JPS」とのスポンサー契約はこの年で終了し、お馴染みのカラーは最後となった。全く精彩の無かった「ダンフリーズ」は1年限りでロータスを去った。

(写真99-1abc) 1987 Lotus-Honda 99T F1) (2004-06 フェスティバル・オブ・スピード/グッドウッド)

.jpg)

「JPS」とのスポンサー契約を解消した「ロータス」は、1987年は新たにアメリカのタバコ会社「R.J.レイノルズ」と契約を結び、1913年から続く主力商品「キャメル」のイメージを前面に出したイエローカラーに変わり、チーム名も「キャメル・チーム・ロータス・ホンダ」となった。1987年シーズン用のマシーンは1983年「92」で一度トライした「アクティブ・サスペンション」を搭載していた。「ピトー管」(空気圧で速度を感知する装置で飛行機の速度計に使われる)や、各ホイール付近から荷重変化を知らせる「Gメーター」など20種以上のセンサーから情報を集めコンピューター制御をはかったが複雑すぎて信頼性に欠け、シーズンを通して完全にコントロールは出来なかった。一方エンジンは「ルノー」から「ホンダ」(RA167E)に変わった。ホンダ・エンジンが提供されると同時に「中嶋悟」が日本人初のF1ドライバーとして「ロータス」にシートを獲得したから、日本でもF1レースの関心が高まっていた。「アクティブ・サスペンション」に悩まされつつも「ホンダ・エンジン」の力を借りて「アイルトン・セナ」は第4戦「モナコGP」、第5戦「アメリカGP」の優勝.以下2位4回、3位2回、4位1回、5位2回と確実に得点圏内に入っていた。一方「中嶋」も新人ながら4位1回、5位1回、6位2回と、表彰台こそなかったが7ポイントを挙げ、ランキング12位となった。ホンダ・エンジンとしては「ウイリアムズ」の方が成績が良く9勝を挙げていたが、「ロータス」も頑張っており「イギリスGP」では「マンセル」「ピケ」「「セナ」「中嶋」で①②③④を独占、「イタリアGP」でも①②③をホンダで抑えるなど表彰台の常連となった。「アクティブ・サスペンション」については熟成が進まずこの年限りとなった。

(写真100-1a~d) 1988 Lotus-Honda 100T (F1) (2009-11 ホンダ・コレクション・ホール)

1988年シーズン用のF1マシーンでロータスのタイプナンバーも遂に「100」の大台に乗った。手を焼いたサスペンションはノーマルに戻したがこの年のシャシー「100T」は最悪で全く戦闘力が無かった。ドライバーは「セナ」がマクラーレンに去り、変わって前年のチャンピオン「ネルソン・ピケ」を「ウイリアムズ」から移籍させることに成功した。ところが皮肉なことにピケの契約金が高すぎて、財政難のロータスにとっては開発資金にも影響を与える程でシーズン中思う様に開発が進まず、折角高額を投じて獲得した「ピケ」をもってしても最高3位がやっとだった。「中嶋」は6位1回のみに終わった。同じホンダ・エンジンの「マクラーレン」は16戦中15回優勝しており、ロータスのシャシーがいかにダメだったかが判る。 .

(写真101-1a) 1989 Lotus-Judd 101 (F1) (2010-07 フェスティバル・オブ・スピード/グッドウッド)

1989年シーズンは「101」となったが、前年の不成績からホンダからは見放され、「ジャッド・エンジン」を搭載することになった。レギュレーションの変更でターボが禁止され、自然吸気3.5ℓエンジンで戦うことになる。提供されたエンジンは最新仕様のもEV」ではなく前年の「CV」で、落ち目の「ロータス」に追い打ちをかけ、結果は明らかだった。第11戦「ベルギーP」では「ピケ」「中嶋」ともに予選通過が出来ず、1958年F1参戦以来はじめての屈辱を味わった。シーズンを通してさすがの「ピケ」も最高は4位3回、5位1回、6位1回、得点圏外5回、リタイア1回で12ポイントはランク8位だった。中嶋も4位1回だけだった。しかしチームは僅か15ポイントでも6位となった。それは1位の「マクラーレン・ホンダ」が10回優勝し141ポイントと言う大量なポイントを独り占めしてしまい、残りが少なかったためだ。

(写真102-1abc) 1991 Lotus 102B (F1) (2013-05 静岡ホビーショー/ツインメッセ鈴岡)

・1990年シーズンの「102」は「101」の進化型だが、エンジンは「ランボルギーニ」(V12)に変わった。ロータスとしては初の12気筒だが、同じエンジンを採用した「ローラ」(6位)と共に「ロータス」(8位)と成績は上がらなかった。「ピケ」は「ベネトン」へ、「中嶋」は「ティレル」へ去り、ドライバーは「デレック・ワーウイック」と「マーチン・ドネリー」に変わったが、「ワーイック」が5位1回、6位1回で3ポイント稼いだだけだった。シーズを通して僅か3ポイントしか挙げられなかったのはチーム史上最低で、またまたワースト記録を作ってしまった。散々な成績に遂にスポンサー「キャメル」にも契約を打ち切られてしまった。(写真なし)

・「102B」1991年シーズンは前年限りでマネージャー、デザイナー、ディレクターなど主要メンバーが手を引き、スポンサーも失った最悪のスタートだった。企業が落ち目になっていく典型的なパターンで悲しい限りだ。ニューマシンを開発する力はなく、前年の「102」を91年のレギュレーションに合わせる程度に修正し、2年前にエンジンの提供を受けた「ジャッド」から、1年落ちとなった「EV」を提供してもらい「102B」とした。スポンサーは日本から「タミヤ」「コマツ」などが参加した。ドライバーは「ミカ・ハッキネン」が5位1回、「ジュリアン・ベイリー」が6位1回で3ポイントしか挙げられなかった(写真有り)。

・「102C」1991年「102B」に「いすゞ」エンジンを搭載する計画があり改造したのが「102C」と命名されたが、テスト用で実戦には投入されることは無かった。(写真なし)

・「102D」1992年シーズン前半第5戦までは「102D」で戦った。ニューモデル「107」の完成が遅れたため、開幕戦に合わせて「102B」にフォード・エンジンを搭載できるように改造し「102D」として登場した。同じフォード・エンジンでも「ベネトン」は「HB6」「HB7」となっていたが、提供された型落ちの「HB5」にも戦闘力はあり、第5戦まで6位2回で2ポイント稼いだ。(写真なし)

・「107」1992年シーズンの第5戦から「ジョニー・ハーバート」、第6戦から「ミカ・ハッキネン」が 「107」に乗った。「102」以来2年ぶりの新車で、「99T」以来の「アクティブ・サスペンション」を採用したが、車高制御のみに限定されたシンプルなものだった。当初は「ジャッド」のGVエンジンを搭載する予定だったが急遽「フォード・エンジン」と契約がまとまり、改造に手間取って開幕戦には間に合わなかった。それでも後半「ハッキネン」は4位2回、5位1回、6位2回、「ハーバート」も6位1回と13ポイントを獲得した。(写真なし)

・「107B」1993年シーズンは全戦「107B」で戦った。フル・アクティブに進化させたが際立った効果は見られなかった。本来の使い方以外に車高を上げてピットインし、停車位置に置かれた3センチほどのボードの上で止まり車高を下げると一気にタイヤ交換が出来るというアイデアだったが、実戦ではあまりうまくいかなかったようで、途中でやめている。チームの低迷は続き年間の最上位は4位が3回で、得点圏には5位、6位が1回ずつ入っただけだった。(写真なし)

・「107C」1994年シーズン第4戦までは旧型の「107B」に、新しく提供された「無限・エンジン」を搭載した「107C」で間を繋ぎ、ニューモデルの「109」を待った。しかし全く戦闘力は無くゼロポイントに終わった。(写真なし)

(写真109-1abc) 1994 Lotus-Mugen 109 (F1) (2010-07 フェスティバル・オブ・スピード/グッドウッド)

1994年シーズンは第5戦から「無限エンジン」(MF351)を搭載したニューマシン「109」が期待を持って投入された。しかし前年「カストロール」も撤退し、大口スポンサーが存在しないチームには思うように開発がすすめられず、成績は第12戦「イタリアGP」の予選4位がシーズン最高位だった。決勝では7位、8位が各1回あったのみで完走した9レースは全て10位以下の2桁と言う惨憺たる結果だった。年間を通して「0ポイント」に終わり、かつて7回もワールド・チャンピオンとなった「ロータス」は、有終の美を飾ることなく、淋しく幕を閉じた。「盛者必衰」とはこのことか。

(写真ab)最後にこれらF1カーをレース場に運搬する「ロータス・チーム」の巨大トレーラーだ。車の運搬だけでなく、部屋付きのものが多い。

―― 次回から「M項」に入ります ――