国産車が黎明期を脱したといえるのが、日本のメーカー達も持てる技術力を活かそうとして燃えた1950年代後半といえそうだ。国産初の乗用車専用設計のトヨペット・クラウンデラックスの1958年豪州ラリー完走や、またトラックベースであったもののダットサン210型富士号&桜号の1958年豪州ラリーでの活躍などで、日本車の存在性を示すところとなる。

1960年代以降になり、日本の高度成長は先進諸国が6~10%程度であったのに対して、なんと15%程度だったとされる。自動車への関心も高まり、鈴鹿サーキットで1963年に第1回日本グランプリが開催され、1964年の東京オリンピック開催によるテレビの家庭への普及、東海道新幹線開通に続く高速道路網の充実、好景気による贅沢品の普及(3Cと呼ばれたCAR=自動車、COOLER=クーラー、COLOR TV=カラーテレビ)もアッと言う間に拡大した。1965年に船橋サーキットの開設で、TV放映も自動車はもとより二輪車レースが、毎週土日に放映された時代になり、プロもアマチュアもモータリゼーションに、どっぷりと浸かってゆく。

1960年代初頭に軽自動車ブームが起こり、高度成長の波に乗ってクルマ業界では800~1000ccクラスのファミリーカーブームが到来、それに付随する各社のニューモデル開発は商用車にまで及んだ。加えて1966年に東名高速道路が開通、翌年に中央道の一部開通などがあり、各社が高速道路対応の新型車を開発、需要のありそうな各種、スポーツカーからトラックに至るまで、高性能化したニューモデルを開発し、販売競争も過激になりPR手法もテレビがあたりまえになる。

そうした中でレンタカーもホンダやトヨタ、マツダなどメーカー系各社が開設、乗用車はもとよりトラックやライトバン、マイクロバスなどが配車となる。また地方から上京して工場などで働き寮生活を送る若者のレジャー用に、ワンボックスの商用ライトバンや居住性を向上させた乗用車登録のコーチがラインナップされるようになる。

今日のように、一家に高級車を数台所有という例は、1960年代ではさすがに少なく、複数台の内1台は軽自動車、という例が少なくなかった。1970年代以降になると、個人で数台所有という例が多くみられた。東京都内にも空き地が多く、まだまだ駐車場も気軽に借りられた。中古車販売店も多く、特にライトバンの乗用車版改造のキャンピングカーなども多く存在した。乗用登録のコーチのレンタカーが用済みになり、改造キャンピングカーが専門ショップで手がけられるのもこの時期からである。

当初はフレーム付きのライトバンを流用した乗用車仕様のコーチであったが、トヨタでは乗用車フォルムのライトバン専用車ハイエースを新登場させ、小型バスともいえるコーチもモノコックボディの前後長を伸ばしてラインナップさせた。商用車ベースの車体ではホイールベースを伸ばすにはシャシーを新設計しなければならないが、ハイエースは多種のボディをつくれるように考慮され、その手法は他社モデル達に大いなるヒントを与えた。

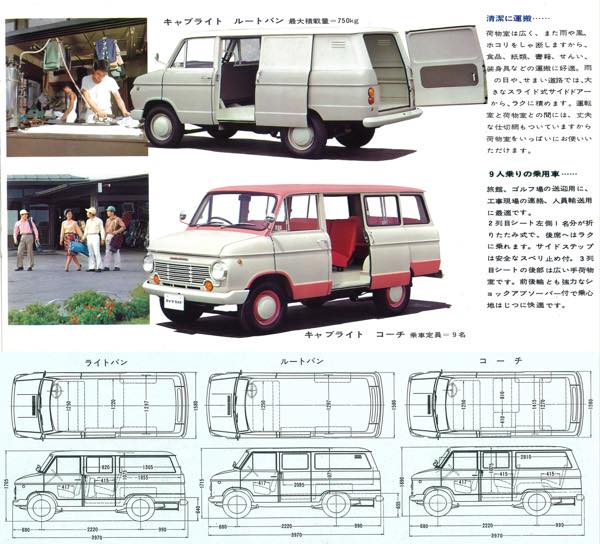

1958年8月に登場したダットサン・キャブライトA20、860ccSV(サイドバルブ=側弁式)エンジン車は、やや小型で安価だったものの、車格的に貧素感を与えたため、先行して登場したトヨエースを抜く人気車とはならずに終わった。そこで1961年に外観をリファインしたA120になり、さらに1962年にエンジンを1000cc、40psに出力アップしたA122となる。それでも売り上げ面で向上させるべく1964年3月、ダットサン・トラックを彷彿とさせる外観に、ライトバン系に国産初のスライドドアを採用したA220が登場。

キャブライトは1966年、さらなるパワーアップを実施、1136cc、53ps搭載のA221に進化させた。A220譲りのスライドアは左側面部のみであったが、商店にピッタリ横付けできる便利さなどがアピールされた。またコーチは後部座席を広々と、2番目シートも折りたたみとしてゆったり感を持たせたことが特徴であった。この頃は欧州車に多い窓なしのルートバンが設定されていた。

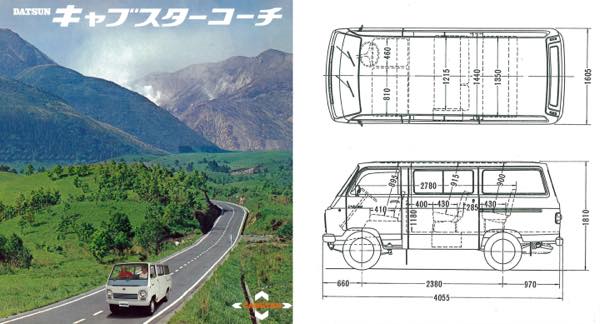

1968年10月にダットサン・キャブライトは、ダットサン・キャブスターへと名称とともに外観デザインも変更された。これはコーチのみを独立させたカタログで、日産のやる気をみせていた。新型コーチは旧来のセミボンネット・フォルムから完全なワンボックス・フォルムになり、随分とスマートな印象になった。寸法図面上でキャブライトからの変化は、3列目のシートが前側に移り、後部に積載スペースを設けたことだろう。これでゴルフ場の送迎に対応できるようになった。

キャブスターコーチは乗用車登録のため、ライトバンなど商用車との差別化のため、フロントのウインドシールド下部のプレスライン内をブルーにしてカスタム感を出していた。それでも外装的に質素感は否めず、マツダ・ボンゴの例に習い1500登場の際には、デラックスに白タイヤを装備にして追加した。

キャブスター発売から約1年後の1969年12月に登場した1500ccのPA321は、J15型OHV1483cc、77ps/5200rpmを搭載。また1300ccのA321はボアダウンのJ型OHV1299cc、62ps/5000rpm。ミッション、デフ比も異なるつくりだが、1300のみショートボディのトラック&高床トラックを設けてパワー不足に対処していた。最高速度は1500系が120km/h、1300系が110km/h。乗用車系のコーチは9名乗りだったが、新たに4列シート12名乗りのマイクロバスが1300/1500両車に加えられた。

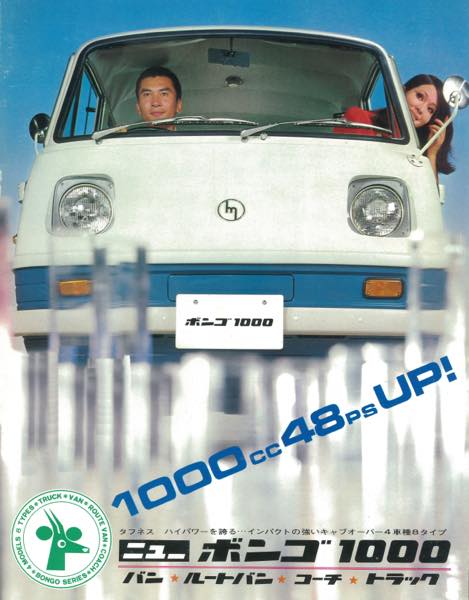

1967年、マツダはファミリア800のエンジンをワンボックス車に搭載。それもリア・エンジンというから、思い切った考えであった。参考には当然VWタイプ2、くろがねベビー、スバルサンバーなどを例にしたと思えるが、当時としてスタイリッシュなデザインで登場してきた。ボンゴコーチの8人乗りはトヨエースワゴンとともに自動車ガイドブックの乗用車欄に載ったが、キャブライトコーチの掲載はマイクロバス欄で、マツダのワンボックス乗用車に対するやる気をみせていた。

高速道路の普及で、あらゆるクルマに「高速走行」が強いられるようになる。マツダの軽自動車キャロルの最高速度は94km/hでクラス最遅、ライバル達は100km/h超えがあたりまえだった。ボンゴも800ccでは100km/hだったが、ボンゴ1000ではこれまでのロングストロークの58×74mm、782cc、37ps/5000rpmを68mmスクエア987cc、48ps/5500rpmにパワーアップ、かつ最大トルク回転数も500rpm低めて扱いやすくして最高速度110km/h、価格も据え置いての登場だった。

ボンゴ・シリーズが人気を得たのはバリエーションの多さだろう。コーチのデラックス/スタンダード価格は59/54万円だったが、同じフォルムのバンは48.5/44.5万円と価格が抑えられて人気があった。トラックは低床荷台を謳っていたものの、荷台スペースをフル活用するには高床式として利用するしかなかったが、スタイル重視のユーザー達には好まれたようだ。

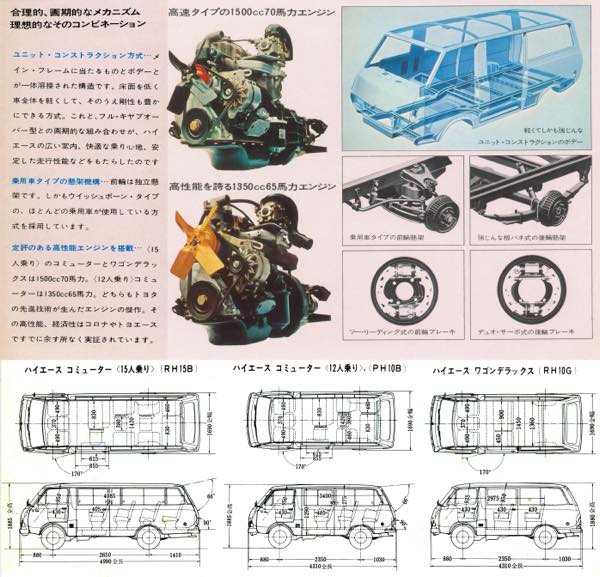

1967年10月デビューのハイエースは、トヨエースに対して「高級、より優れた」意味合いを持って登場。トラック系は梯子型フレームを持つが、ワンボックス系はカタログ内で「ユニット・コンストラクション」と称したモノコックボディを採用、最下部にトラック方式の梯子型フレームを溶接して、軽量かつ強靭なボディ構造を持っていた。しかも当初からワゴン、9~12~15人乗り、小型バスのコミューターを加えてのデビューで、他車を圧倒的にリードした。

この頃トヨタは商用車系を単純に「バン」としか呼ばなかったが、ハイエースでは乗用車系=ワゴンに対して商用車系をデリバリーバンと呼び差別化していた。デリバリーバンPHは1300cc、65ps/5000rpm、110km/hだが、ワゴンRHは1490cc、77ps/5200rpm、115km/hとして高速道路走行もこなせるとアピールしての登場だった。

ハイエースのボディを後方に大きく伸ばしたのがコミューター系であった。ホイールベースはトラックが2300mm、ワゴンとバンが2340mm、コミューターは2650mmであった。単純に後部を伸ばした感はあったが、送迎用には便利であったろう。大人15名乗車ながら普通(旧小型)免許で乗れた、よき時代だった。

コミューターは、当初バンベースの園児用PHが1300cc、65ps、12名乗りで最高速度110km/h、RHが1500cc、70ps、15名乗りで115km/hだったが、1971年2月に15名乗りに高性能12R型1600cc、83ps/5400rpmを搭載、125km/hが可能の高性能車となる。また、ワゴンは3P型1300cc、70ps/5200rpm搭載のPH型となり115km/h、デラックスとスタンダードが設定された。

ハイエースの初期に搭載されていたエンジンと車両寸法図。ボディ的には2種でシートの配置などで乗員数を変化させていることがわかる。シート1971年より安全対策のためヘッドレスト一体のハイバック式と変化してゆく。ワゴンのリヤシートは運転席同様の前後長430mmだが、コミューターの場合は前後長405mmと狭くされている。サスペンション系はこれまでのトヨエース系のリーフから、フロント独立懸架ダブルウイッシュボーンを採用する。販売チャンネルはトヨペット店で売り上げも伸びた。

ハイエースの1972年型輸出仕様車(1971年8月から出荷開始)のカタログも制作された。Left Hand Drive=左ハンドル仕様であること、後部ドアが国内仕様と同様に両スライド方式に変わったことなどが大きな変化だった。初代ハイエースから今日のハイエースまで、海外でも人気が落ちたことはなかった。

パブリカの商用車の人気にあやかり、ハイエースの超小型車として1967年11月登場のミニエーストラック。それに続き、1968年8月にバンとコーチを追加した。価格は軽に近く、かつ軽バンではパワー不足の商店主に800cc、36ps/4600rpm、110km/hの性能が支持され1975年まで、当初は高岡工場、1970年以降は日野とダイハツでも生産された。コーチはライトイバンの後部に折りたたみ式2名シートを追加した7人乗りであった。

これはライトバンのカタログでの説明部分。エンジンが運転席シート下から後部に張り出していたため、書類スペースが設けられたリして工夫がされた。独特の水平対向2気筒エンジンの音がするものの、車両の軽快さで生産終了後も一部マニア達に歓迎された。販売チャンネルはパブリカ店で、伸びも少なかったが、カローラ店と衣替えして躍進した。

三菱のデリカは1967年東京モーターショーで試作車を公開、1968年7月にコルト1100の1100cc、58ps/6000rpmエンジンを搭載した600kg積みトラックがデビューし最高速度は115km/h。1969年4月からライトバン、ルートバン、コーチ9人乗りを加えてワンボックスの仲間入りを果たした。それぞれにスタンダードとデラックスを揃えてユーザーニーズに対応させたのが特徴であった。バン&コーチ以降は全デリカが62ps/6000rpmに出力アップされた。

デリカコーチは前-中-後席ともに3名掛けの計9人乗り、法定左右幅400mmはともかく座面前後長を430~440mmと大きくとったことが特徴で、ゆったり乗ることができたと思われる。デラックスはベルトラインから下部にブルーまたはブラウン系に塗り分けた2トーンカラー+ホワイトタイヤで差別化をはかっていた。

「クラス最大のパワー」を強調するデリカのエンジンは性能曲線からみてもフラットトルクだった。当時の試乗に関与したが、エンジンのパワー&トルクは余裕があったと記憶している。しかしシート下のエンジンからの騒音はかなりのもので、ドライバーに「忍耐」を要求するものだった。もっとも、この時代のクルマは騒音に対する設計はされてないのが普通でもあった。

デリカ75は1971年10月に登場、トラックの積載量を600から750kgにしたことから名称に「75」が追加されたものと思われる。三菱のスポーツセダン、ギャランFTOに搭載された4G41型ネプチューン・エンジンをデリカにも搭載、1400ccにて86ps/6000rpmのハイパワーで130km/hの高性能を発揮した。このエンジンもフラットトルクでトルクフルに走ることが可能であった。

デリカ75バン&コーチ系のデザイン上の大きな変化は、テールランプがそれまでのリアドア中央部の横配置から、安全上からか車幅いっぱいの縦配置になったことだろう。デリカの運転席シートは「別体」ヘッドレストを標準化したが助手席はまだつかなかった。デラックスのシートはツートンカラーのタック付きで一応オシャレに演出していた。

キャブオーバー車をハイエース、ミニエースと揃えたトヨタが、本格的大衆車として1トン以下の市場に送り込んだのが1970年11月登場のライトエース・トラックだった。大衆車カローラの3K1200ccエンジンなどを流用、ハイエース、ミニエースの曲線を持たない角型フォルムが特徴的だった。1971年2月から商用バンと乗用コーチ9人乗りを加えてトヨタ車体とダイハツ工業で生産された。軽快なクルマを意味してライトエースと命名したもので、特徴あるヘッドライト周りのカバーは樹脂製で近代工業製品然とさせていた。表紙には当時若者に人気だった小川ローザ(トヨタ7の事故で亡くなった川合稔夫人)的ミニスカ・ガールを配して若さをアピールしていた。

ライトエースのカタログのコピーは「若者」に徹して説明されていた。インテリアもハンドルなどはカローラ然としたデザインに、丸いメーターを角カバーで覆うなど新鮮さを出し、ウインドガラスもカーブさせて新鮮味を出す工夫がされた。性能はエンジンとミッションはトラック・ライトバン共通だが、デフのレシオを変えてトラック115km/h、ライトバン125km/h、ワゴン135km/hと差をつけての登場だった。販売チャンネルはパブリカ、カローラ(後にスプリンターのみ扱い)も併売したトヨタオート店で、車種多様化の渦中でのデビューだった。

こうしてトラック然としたワンボックス車の各社の初代達は、1970年代さらに大きく豪華に進化を続けてゆく。オイルショックや空気汚染問題などから始まるエンジン開発、他社との差別化、モデルの多様化の時代に突入するのであった。