1976 Lancia Stratos

1961年「フラヴィア」が登場した時のランチャのラインアップは「フラミニア」(2755cc)、「アッピア」(1090cc)の2本立てだったが、間を埋める形で「フラヴィア」(1500cc)が投入され3本建てとなった。その後1963年には「アッピア」に代わって「フルヴィア」(1091cc)が登場する。同時期に「フラヴィア」(Flavia)と、「フルヴィア」(Fulvia)と言う、日本人には殆ど同じように聞こえる名前が存在して紛らわしい。

(11)「フラヴィア(Flavia)」(1961~74)

(写真11-01abc)1967 Lancia Flavia1.8 Pininfarina Coupe (1967-11 東京オートショー/晴海)

ランチャとしては初となる中型車「フラビア」は1961年1488ccの「ベルリーナ」からスタートしたが、エンジンは63年月からは1800cとなった。バリエーションとしては秋のトリノ・ショーに「ピニンファリナ製のクーペ」が、62年のジュネーブ・ショーでは「ヴィニアーレ製のコンバーチブル」と「ザガート製のスポルト」が次々と発表され、4種のラインアップが揃った。数の上では実用性に優れる「ベルリーナ」が圧倒的に多いのだが、何故か僕のアルバムには1台も写って居ない。これらの車に対する当時の我が国の評価は「実用車」ではなく、「ステータス・シンボル」としての「外車」だったから、輸入業者も有名カロッセリアの名前が付いた格好いい車が目標だったのだろう。その証拠は「外車ショー」に展示された車を見れば良く判る。最初に輸入された1965年11月は「ヴィニアーレ・カブリオレ」と「ザガート・スポルト」の2台、2年目は「ピニンファリナ・クーペ」と「ザガート・スポルト」の2台、3年目は「ピニンファリナ・クーペ」1台という事で「ベルリーナ」は1台も輸入されなかったのではないかと思ったが、実は2台輸入され1台は某メーカーが研究材料として購入した記録がある。写真の車は3年目の「外車ショー」に展示された「ピニンファリナ・クーペ」だ。

(写真11-02abc)1965 Lancia Flavia 1.8 Pininfarina Coupe (1977-01 TACSミーティング/ 東京プリンスホテル)

(写真11-03ab)1965 Lancia Flavia 1.8 Pininfarina Cpupe (1982-01 TACSミーティング/神宮)

この2台は前項のショーに展示される以前の、ごく初期に輸入された数少ない希少な車だ。イタリアの市販車としては初となる前輪駆動で、水冷水平対向4気筒OHV 1800cc 92hp/5200rpmのエンジンを持つ。非の打ち所がない見事なプロポーションで、ボディ・サイドには「ピニンファリナ」のバッジが見える。

(写真11-4ab)1965 Lancia Flavia 1.8 Pininnfarina Coupe (2001-05 モンツァ・サーキット)

(写真11-5ab)1962-68 Lancia Flavia Pininnfarina Coupe (2001-05 /モンツァ・サーキット)

(写真11-6abc)1970 Lancia Flavia 2000 Pininnfarina Coupe(19961-11東京オートショー/晴海)

(写真11-7a)1970 Lancia Flavia 2000 Pininnfarina Coupe (2001-05 モンツァ・サーキット)

1969年「ランチャ」は「フィアット・グループ」の一員となり制約を受けることになる。「フラヴィア」は67年1991ccになっていたが、69年「カブリオレ」と「スポルト」が 製造中止となり、残された「ベルリーナ」と「クーペ」はスタイルを一新して「フラヴィア2000」となったが71年からは「フラヴィア」が消え、ただの「ランチャ2000」となってしまった。

(写真11-8abc)1966 Lancia Flavia 1.8 Vignale Convertible (1965-11 東京オートショー/晴海)

最初に日本にお披露目された「フラヴィア」の1台がこの「ヴィニアーレ・コンバーチブル」だった。イタリアではこのタイプのことを「トランス・フォルマビーレ」と呼ぶが、展示車は「ハードトップ」となっていた。この年から乗用車の貿易自由化が実現されたから、見るだけでなく、お金さえあれば買う事が出来るようになった。価格は同時に展示された「ザガート・スポルト」より2万円高い281万円だった。因みにVW1200 は89万円、フィアット850は79.9万円だったから、3倍以上の高値だ。多分1台限りだったのだろうか、街中では出会う機会は無かった。

(写真11-9abc)1967 Lancia Flavia 1.8 Sport Zagato (1984-01 TACSミーティング・明治公園)

「ザガート・スポルト」も前項の「ヴィニアーレ・コンバーチブル」と同時に1965年11月日本に初登場した車だ。僕の個人的感想だが「ピニンファリナ」と言えば整った品の良い印象だが、「ザガート」と言えばスポーティで、なんか速そうというイメージを持っている。大抵はオリジナルより丸っこい仕上がりになっていた。ところが、この「フラヴィア・スポルト」に関してはオリジナルの面影はひとかけらも見られない上に、今まで見たことも無い大胆なデザインだから、その評価は賛否両論だった。反対派の中には「アブノーマル」と評し、(確かに「ノーマル」でないが)、「醜悪」とまで酷評された。しかし「美醜」の評価は見る人の感性や時代によっても変わり、あるいは慣れによってそれまで変だと思っていたものが普通に見えて来る事もあるので一概に決めつけるのは難しい。いずれにしても変わった車である。デザインは創立者の息子「エリオ・ザガート」といわれている。この車は日本の夏対策としてボンネットに3本のエア抜きを追加しているので、第1便で輸入された1号車だ。

(写真11-10a~d)1967 Lancia Flavia 1.8 Sport Zagato (1966-11 東京オートショー/晴海)

(写真11-11a~d)1967 Lancxia Flavia Sport Zagato (1979-05 TACSミーティング/筑波)

1965年66年と2年続けて合計3台が輸入されたが、1台は売れ残って送り返されたので結局国内に残ったのは2台だけだった。前項の1号車はシルバー・グレイでボンネットにエア抜きがあるので、この車は残りの1台という事になる。ショーに展示されている車は2年目のもので、モノクロで色が判らないが「赤」の可能性はあるので同じ車と思われる。外見の特徴としては、途中から折れ曲がったラジエターグリルは僕の知る限りでは前例がない。これがこの車の印象に一番大きなインパクトを与えている。次に目立つのは屋根まで切れ込んだリア・クオーター・ウインドで、機能上の必然性は全く感じられないので、専らデザイン上の遊びと見て良いだろう。あまり目立たないが四つ目のヘッドライトは外側が一段後退しているのもオリジナルとは異なる。逆に反ったリア・ウインドは上ヒンジで開閉が可能というのも珍しい。

(写真11-12ab) 1967 Lancia Flavia 1.8 Sport Zagato (1997-05 ミッレミリア/ブレシア)

イタリアの街中で見かけた「スポルト・ザガート」だが、思い込みのせいか町の風景に良く溶け込んでいる。一寸気が付いたことだが、お洒落のイタリアにも前かごの付いた「ママチャリ」があるんだ。

(12)「フルヴィア(Fulvia)」(1963~76)

1960年代の「ランチャ」は「フラミニア」「フラヴィア」「フルヴィア」とイタリアの主要街道の名を採った大・中・小の3本柱で乗り切った。小型部門の「フルヴィア」(1091cc)は「アッピア」(1089cc)の後継車として1963年3月に箱型の「ベルリーナ」が登場したあと、「ク-ペ」「スポルト」とバリエーションを増やすと同時に、排気量も1216cc,1231cc,1298cc,1584ccと用途に応じて提供され、ラリー・シーンでも大活躍し、非常に多くのバリエーションが生まれた。

(写真12-0abc)1968 Lancia Fulvia 2C Berlina (1967-11 東京オートショー/晴海)

「フルヴィア」の発売後追加されたのがこの車で、「2C」はそのスポーツ・モデルだ。前モデル「アッピア」の面影は全くなく、好評な兄貴分「フラヴィア」を小型化した印象だ。前輪駆動のエンジンは伝統の狭角13°V4 1091ccで、ランチャ初のSOHCが採用されている。(挟角エンジンの為、1本のシャフトが左右のシリンダーに有効で、それぞれが吸気、排気を担当するのでDOHCと同じ効果があるらしい) キャブレターはツイン・ソレックスに換えられ、スタンダード・モデルより11hp多い71hpとなった。外見上ではバンパーのオーバーライダーが無くなり、グリル内とリアに「2C」のバッジが見られる。因みに「2C」はキャブレターが2つ付いている事を示して居る。

(写真12-1abc)1966 Lancia Fulvia 2+2 Coupe (1965-11 東京オートショー/晴海)

「フルヴィア」で最初に日本に輸入されたのはこの「クーペ」らしい。1965年登場したばかりの「クーペ」は早速日本でも11月のショーに展示された。同時に3台のランチャが展示されたが、2台は「フラヴィア」で残りの1台がこの「フルヴィア」だったからだ。ベースとなったのは「ベルリーナ」の強化モデル「2C」で、ホイールベースは150ミリ短くなり、排気量は1216ccに変わっている。クーペの場合は全てが「2C」仕様なので、区別する必要が無い為か「2C」のバッジは付かない。

(写真12-2ab)1968 Lancia Fulvia 2+2 Coupe (2017-10 日本自動車博物館/小松市)

年式は違うがこの車は、日本に最初に輸入された前項の車と同じ最初期の仕様だ。「フルヴィア」ボディのデザインはランチャ社自身の手で行われたもので、奇を衒(てら)わないすっきりしたスタイルは好感が持てる。

(写真12-3ab)1967 Lancia Fulvia Rallye 1.3 (1985-09 TACSミーティング/大阪万博公園)

手頃の大きさの「フルヴィア・クーペ」は早速ラリー用の素材として目を付けられ、デビューした1965年の末には1216ccのままラリーバージョン「クーペHF」が登場し、ここから数多いバリエーションがスタートする。すぐに1298ccの「ラリー1.3/1.3 S/1.3 HF」と初代の「1.3シリーズ」が誕生した。この車はその中でも一番大人しい87馬力の「ラリー1.3」バージョンだ。

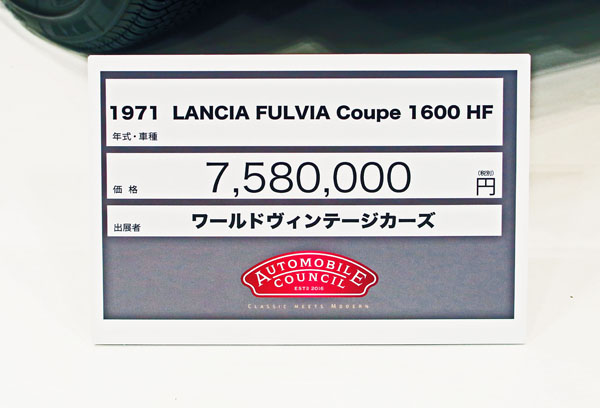

(写真12-4abc)1969 Lancia Fulvia Rallye 1.3S (2017-08 オートモビル・カウンシル/幕張)

この車は「ラリー1.3」を強化した92馬力の「ラリー1.3 S」バージョンだ。グリルの中に「rally1.3 S」と読めるバッジがある。

(写真12-5a~d)1965 Lancia Fulvia Rallye 1.6 HF (1977-01 TACSミーティング/東京プリンスホテル)

1969年になると「1.3」の発展型として、より強力な「1.6」が誕生した。エンジンは1584ccで115馬力となった。70年代初期はラリーの主力として大活躍し、「ランチャ」と言えば「ラリー」と言うイメージ造りに貢献した。1972年には「フルヴィア」がモンテカルロ・ラリーで優勝しメイクス・チャンピオンとなっている。「HF」は(High Fidelity)の略で、「高忠実度」「高再現性」と訳される。1950年代に音楽に関心を持っていた人なら皆知っていた「Hi-Fi」(ハイファイ)と同意語で、レコードが「モノラル」から「ステレオ」になった際の売り文句でもあった。この車の場合は「高性能」をイメージさせるためのネーミングだろう。.

(写真12-6a~d)1971 Lancia Fulvia Coupe 1600 HF (2017-08 オートモビル・カウンシル/幕張)

「フルヴィア・ラリー1.6 HF」のマイナーチェンジ版で、車名から「ラリー」が外され、「1.6」は「1600」となった。排気量は1584ccで変わっていないが114馬力と僅かに低くなっているので、ラリー仕様では無くなったかと思ったが「HF」であることは確かだ。]。。

(写真12-7abc)1973 Lancia Fulvia Coupe 1.3S Montecarlo(2016-08 オートモビル・カウンシル/幕張)

僕は勘違いをしていたらしい。と言うのは、この車は72年のラリ-優勝車のレプリカと思っていたので、優勝車の確認作業をしていたが、72年の優勝車は「ランチャ・フルヴィアHF」とまでしか判らなかった。しかしその後の調べで「サンドロ・ムナーリ」のドライブする⑭番の「1600HF」と推定が付いた。当然ラリーで優勝した車には「モンテカルロ」の名が付いていたわけではなく、優勝の勢いに乗って新しいモデルを「モンテカルロ」と名乗って売り出したもので、エンジンは1298cc 90馬力で「1.3 S」の第2世代に当たる車だ。

(写真12-8a~d)1968 Lancia Fulvia Sport 1.3 Zagato (1966-11 東京オートショー/晴海)

(写真12-9ab)1969 Lancia Fulvia Sport 1.3 Zagato (1981-01 TACSミーティング/神宮)

「フラヴィア・スポルト」ではその斬新と言えるデザインに度肝を抜かれた我々だが、「フルヴィア・スポルト」ではザガートらしさを残しつつも「ボンネット迄折れ込んだグリル」や「屋根まで回ったサイド・ウインド」のような常識を外れたデザインは見られず、全体に常識の範囲内に収まっている。1963年「ベルリーナ」でデビューした「フルヴィア」は「クーペ」に次いで3番目のシリーズが65年登場したこの「スポルト」となる。「スポルト」と名乗ってはいるが、レース活動は「クーペ」が一手に引き受けた感じで、「スポルト」のラリーでの活躍も聞かれず、試乗レポートでも走りに不満を述べている。強化型「HF」モデルの設定もなく、この車の狙う方向は高品質なGTカーと言う所だろうか。

(写真12-10ab)1967-69 Lancia Fulvia Sport 1.3 Zagato (2017-07 宇都宮/ガレージ・ブレシア見学会)

ガレージ・ブレシアを見学会で訪問した際、倉庫前に置かれていたレストアを待つ「フルヴィア・スポルト」だ。雨曝(ざら)しでかなり錆びが出ているのが気になるが、完全にやり直すなら錆の多さはあまり関係ないのだろうか。,

(写真12-11ab)1968 Lancia Fulvia Sport 1.3S Zagato (1981-01 TACSミーティング/神宮)

この角度で見れば全然違和感など感じない普通の車だ。「フラヴィア」で特異なイメージを与えた「折れ曲がったグリル」の面影も多少感じられるがうまく収まっている。「1.3 S」は標準型の87馬力に対して、ツインキャブ仕様で92馬力に強化されている。リア・ウインドは電動で下側が数センチ開き、キャビンの換気を助ける働きをする。リアにシートを持つ「2+2仕様」だが、日本では2シーターとして認定されている。

(13)「ストラトス(Stratos)」(1973~75)

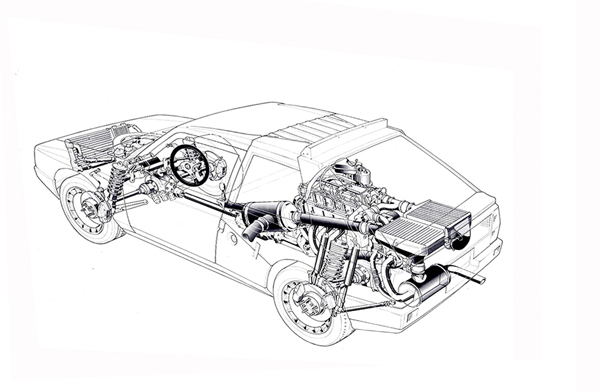

ランチャが「ストラトス」と言う怪物を始めて披露したのは1971年秋のトリノ・ショーだった。最初からレーシングカーとして開発された車は1953年の「D24」(純レーシングカー) 以来だが、当時の市販車が「フラヴィア」(2.0 ℓ)、「フルヴィア」(1.6 ℓ)、「ベータ」(1.3 ℓ)と充実していたお陰で、この車が生まれる余裕が造れたと思われる。開発はボディーだけでなくフレームまで含めて「ベルトーネ」が行うことになったのは、70年のトリノ・ショーに展示した「フルヴィア」のエンジンを積んだショーモデル「ベルトーネ・ストラトスHFゼロ」に強い印象を受けたためだ。

(参考) 1970 Bertone Storatos HF ZERO

(参考) 1970 Bertone Storatos HF ZERO

開発の初期段階では「ディーノ246」をベースにする案もあったようだが、ラリー用には長すぎるという理由で没となった。小回り重視のラリー車のホイールベースは2180mmとホンダの「シビック」(2200mm)なみに短い。全長3710mmに対して、全幅は1860mmだから、長さは幅の1.7倍しかない。(因みに「ディーノ246」のWBは2340mm、全長4343mm、全幅1702mm、縦横比2.55だった) 横幅が異常に広いのか、全長が普通より短いのか、いずれにしても「カメの甲羅」のような印象だ。1971年ショーに展示された「ランチャ・ストラトスHF プロトティーポ」の開発時は「フルヴィア」や「ベータ」のエンジンもテストされたが、最終的には当時おなじ「フィアット」の傘下にあった「フェラーリ」から「ディーノ246」用のV6 2418cc 190ps/7000rpmの提供を受けることになった。しかし、この車の開発は遅々として進まず、72年11月の「ツール・ド・コルス」、73年春の「コスタ・プラーヴァ・ラリー」に参戦するも、まだまだ戦闘力は満足できるものでは無かった。だが73年4月スペインで開かれた「ファイアストーン・ラリー」で「サンドロ・ムナーリ」のドライブで記念すべき初優勝を挙げた。5週間後の「タルガ・フローリオ」では、本来は「G4」仕様だが生産台数が間に合わず、強豪の犇めく「G5」クラスに投入された「マ--ルボロ・ストラトス」がポルシェに続いて2位に入賞した。秋までには徐々に成績を上げ74年に入ると量産車「ストラダーレ」(ロードバージョン)の生産が始まった。一般的には「量産車」を「競技用に改造」して認定(ホモロゲーション)を取るので、12ヶ月で5,000台生産した「GTカー」が「G3」と認定され、それをベースに改造され、12ヶ月で400台製造した車が「G4」とした認定される。「ストラトス」の場合は先に「G4」の車があり、辻褄(つじつま)を合わせるために後から「量産車」を生産する事となった。「G4」については1974年10月に認定された。

(写真13-1ab)1974 Lancia Storatos HF (1995-08 コンコルソ・イタリアーノ/カリフォルニア)

カバーが掛かっているが、4基の「ドライビング・ランプ」を持つラリー仕様車だ。1974年までは「フィリップ・モリス社」がスポンサーで、同社が販売するタバコ「マールボロ」の箱のデザインから採った「赤と白」がボディカラーに採用されていた。

(写真13-2ab)1976 Lancia Storatos Storadale (1982-05 TACSミーティンング/筑波)

僕が始めて見た「ストラトス」だ。この車はラリー仕様ではないが、75年から変わったメインスポンサー「アリタリア航空」のお馴染みのカラー-に塗装されている。

(写真13-3a~d)1975 Lancia Storatos Storadale (2004-06 フェスティバル・オブ・スピード)

もしかしたらこの車はレース仕様かもれないが何もついていないのでロ―ドバージョンとした。400台を目指して量産を目指したが、レースも出来るスーパーカーは、性能は素晴らしかったが特異な外観は非日常的で飛ぶようには売れなかった。

(14)「ベータ(Bata)」(1972~84)

1972年登場した「ベータ・シリーズ」は、ランチャがフィアット傘下になって最初の「新型車」で、「フルヴィア」の後継車となり、車名には再びギリシャ文字の「アルファベット」が用いられた。フィアットと共通部品を使うなどの制約を受けながらも、設計陣には旧「ランチャ」のスタッフが当たり上級小型車と言うコンセプトを守った。「ストラトス」がラリー競技を目的として造られた実用性を無視したスーパー・スポーツカーだったのに反し、「ベータ」はF/Fで4ドア6ライト・ファストバックのオーソドックスな乗用車としてデビューした。その後、「クーペ」「スパイダー」「スポーツ・ワゴン」とバリエーションは追加された。一方、スポーツ用には「ベータ」を基に「ミドシップ」用のシャシーが造られ、こちらにも「モンテカルロ」「スコーピオン」「ラリー037」などが次々と造られた。

(写真14-1ab)1975 Lancia Bata MonteCarlo Coupe (1985-01 東京外車ショー駐車場/晴海)

「モンテカルロ」はベータのスポーツ・モデルとして1975年から84年まで「ピニンファリナ」によって造られた。当初は「フィアット」がミドエンジンの「X1/9」の上級モデルとして開発を始めたが、最終段階で、より高級イメージの「ランチャ」ブランドで発売された。エンジンは直4 DOHC 1995cc 120馬力がミドシップに積まれた。写真の車はノーズに黒い安全バンパーを装備しているが、スタイルに溶け込んでおり著しい違和感はない。バランスの取れた2ドア・クーペはミドシップと言われなければ気が付かないくらいだ。ボディサイドには「ピニンファリナ」のバッジが見える。

(写真14-2ab)1976 Lancia Scorpion Coupe (2004-08 コンコルソ・イタリアーノ/アメリカ)

「スコーピオン」は「モンテカルロ」の北米向け輸出モデルだが、アメリカには既に「シボレー・モンテカルロ」が存在していたのでその名前が使えず、やむなくアバルトをイメージする「スコーピオン」と命名された。「アバルト」は当時同じ「フィアット」の傘下にあり、「モンテカルロ」の原型と言われる「アバルトSE030」を作っている密接な関係なので、この命名には納得できる。エンジンは1756cc 81馬力と控えめに設定され、北米仕様として「5マイルバンパー付きとなり、丸型のヘッドライトは光軸の高さを確保するため、「リトラクタブル」となっている。

(写真14-3abc)1981 Lancia Bata MonteCarlo Turbo GR.5 (2010-07 フェスティバル・オブ・スピード/グッドウッド)

「モンテカルロ」のターボ仕様は1979年5月「ストラトス」に変わってデビューした。チューニングは「アバルト」が手掛け、kkk製ターボを装備し360馬力迄強化され、耐久レースで活躍した。写真の車は1991年のルマン24時間レース参戦時の塗装だが、この車がルマンを走ったかは不明。

(写真14-04abc)1982 Lancia Rallye 037 (2000-06 フェスティバル・オブ・スピード)

「ベータ」シリーズの最終/最強モデルがこの車だ。F/Fの「ベータ」のスポーツ・モデルとして、ミッドシップの「モンテカルロ」が生まれ、その「モンテカルロ」をベースに本格的ラリー仕様に改造されたのがこの「ラリー037」だ。元々ベースとなった「モンテカルロ」は、本来の「ベータ」とは全くの別物で、型式番号も「ランチャの「800番台」ではなく「フィアット」の「100番台」が与えられているところからもその素性が知れる。「ラリー037」はアバルトの手で徹底的にラリー仕様に改造され別物となったが、ボディのデザインは「ピニンファリナ」が担当したお陰で、競技用車両にありがちな猛々しさは無く、上品な仕上がりだ。エンジンは「フィアット131アバルト ラリー」で実績のある直列4気筒DOHC 1995cc スーパーチャージャー付き205馬力を、縦置きに配置して運動性能の向上を図っている。(「モンテカルロ」は横置き)

・正式な車名は「ランチャ・ラリー」だが、「ラリー」だけだと「車名」なのか「使用目的」なのか紛らわしいので、一般に車名としては、アバルトの開発コードから「ラリー037」と呼ばれている。普通なら、この場合「ランチャ・アバルト・ラリー」となるのだが、「アバルト」の看板よりは、「ラリーのランチャ」と言うのネームバリューを高く評価した結果だろう。この車をレースで「グループB」として認定されるために「コンペティツィオーネ」(競技用車両)とは別に、「ストラダーレ」(ロード・バージョン)を約200台造り市販した。写真の車は、「ストラダーレ」だが、ご覧のように後ろ半分がぱっくりと開き、メンテナンスを容易にしているのも、ただ物ではない所を見せている。

(15)「LCⅠ/LC2」(1982~84)

1982年から「国際スポーツ法典付則J項」が改変され、「世界耐久選手権」は、それまで「グループ6」から、「グループC」と変わった。「グループC」とは「長距離レース用2座席レーシングカー」で、ルーフ付きで左右にドアを持ち、夜間走行用のライトを備えておることが条件だった。もう一つの大きな特徴は「燃料制限」で、1979~80年にかけて世界中を襲った「オイルショック」騒動の中でレース活動を続けるためには、レーシングカーといえども「燃費改善」の意欲を見せなければならなかった。レース距離に応じた燃料使用量の制限を設け無制限のがぶ飲みは出来なくなったが、目安となったのは1981年のルマンで優勝した「ポルシェ936」の1.8km/ℓ と言われる。

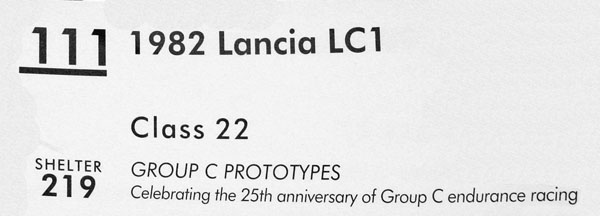

(写真15-1abc)1982 Lancia LC1 GroupC Prototype (2007-06 フェスティバル・オブ・スピード)

1982年の「世界耐久選手権」は新カテゴリー「グループC」のスポーツカーで争われる事になった。新カテゴリーとなったこのクラスにどのくらい参加車があるのか不安があり、初年度に限り旧「グループ5」「グループ6」の参加を認めた。ランチャはこの規定を利用し、燃料制限のない旧「グループ6」に相当する2座席レーシングカー「LC1」を開発した。エンジンには「ベータ・モンテカルロ」の直列4気筒1.4 ℓ ターボが採用された。この車の戦闘力は意外と高く、開幕戦の「モンツァ」でポールポジション、第2戦の「シルバーストーン」では初優勝を飾り、年間で3度優勝している。この車は「1982年限定」で認定されたものなので翌年のWECには参加出来なかった。

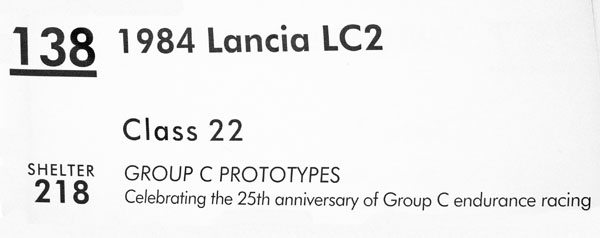

(写真15-2abc)1984 Lancia LC2 GroupC Prototype(2007-06 フェスティバル・オブ・スピード)

1983年シーズンを迎えるにあたって、「ランチャ」も「グループCカー」を開発した。エンジンは「フェラーリ308GTB」のV型8気筒2926ccをベースに「アバルト」の手で2594cc ツインターボに改造されたものがミドシップに搭載され、1984年の「ルマン24時間レース」以降は3015ccに拡大された。新しい「LC2」は規定に従い「屋根付き」「2シーター」「左右にドア」(何処にあるか見えないが)「夜間走行用ヘッドライト」を備え、空気抵抗の低そうなスマートなボディに仕上がっている。「LC2」は1986年の第2戦「シルバーストーン」を最後にワークスとしての活動を終えたが、絶対王者「ポルシェ956」に対抗できる唯一の車と期待された割には耐久性に問題があり、3年余の活動期間を通して3勝しかできなかった。写真の車をよく見ると、正面にエンジン提供者「フェラーリ」のバッジが見える。

(16)「デルタ(Delta)」(1979~95)

「フィアット」の傘下に入った「ランチャ」は1972年には「旧・フルヴィア」をベースにした「ベータ」シリーズを発表し、84年まで製造が続けられた。1976年には「ベータ」に次いでアルファベットで3番目となる「ガンマ」が誕生したが、この車は「旧・フラミニア」「2000」の後継車となる高級乗用車で、このシリーズにはレーシング仕様は無い。(写真もない) 次が1979年登場した4番目となる「デルタ」で、この車も「フルヴィア」の流れをくむ「ベータ」から派生した一族だ。ただ「ベータ」がいろいろなボディ・バリエーションを持って居たのに対し、「デルタ」は「5ドア・ハッチバック」一種のみだった。今では「ハッチバック」は当たり前のように思えるが、1975年の「VWゴルフ」が大好評で各社がこぞって採用し一大ブームとなり、その使い勝手の良さからか近頃はスリーボックスの乗用車をしのぐ勢いだ。「デルタ」にもいろいろなバリエーションが存在するが、中でもラリー仕様の「S4」は別格で、標準モデルはF/Fなのに「S4」はミドシップ・エンジンだ。という事はシャシーも全く別物で、販売時の宣伝材料として「デルタ」の名前とボディを使っているに過ぎない。開発は「アバルト」が行い、ベース車とは全く別物のレーシングカーを仕立てるのは「ベータ」のばあいの「ラリー037」と同じで、因みにこの車の開発コードは「038」である。エンジンは1757cc 直列4気筒DOHC ツインチャージャー付き250hp/6750rpmとなっている。アバルト製の「スーパーチャージャー」と、KKK製の「ターボチャージャー」の2種の過給機を装備しているのは、ターボ・ラグが発生する低回転域は「スーパーチャージャー」でカバーし、4000回転以上は「ターボチャージャー」が十分機能を果たすとされている。モデル名「S4」の「S」は、イタリア語の「Sovralimenata」(過給)、「4」は4WDを表わしている。「ラリー37」ではあえて「ミドエンジン/リアドライブ」で闘ったが、この世界では「4WD」が常識となっており「デルタ4」でも遂に「4WD」を採用した。「S4」は「グループB」としての認定を取るため、この戦闘力のある「S4」を「ストラダーレ」(ロードバージョン)として200台製造して市販することになった。「グループB」のホモロゲーションの認定は取ってはいるが、実際造られたのは70台前後と言われ、何か裏の手を使ったのではないかとの疑惑がある。「デルタの皮を被った狼」とまで言われたスーパー・マシンだったが、レースの結果は通算13戦6勝で、優勝も散発に終わりメークス・チャンピオンは取れなかった。

(写真16-1ab)1985 Lancia Delta S4 Storadale(2000-08 コンコルソ・イタリアーノ/アメリカ)

写真の車は数少ない「S4」で全体のイメージはF/Fの標準車とあまり変わらないが、後部の空気取り入れ口が異常に大きいのがこの車の本性を表わしている。エンジンのメンテナンスは屋根をヒンジにして後ろ半分がバンパーも含めてそっくり上に跳ね上がるのは「ラリー037」と同じだ。リアフェンダーの切れ込みはその境目に当たる。 .

(写真16-2ab) 1986 Lancja Delta S4 Competizione 004-06 フェスティバル・オブ・スピード)

「グループB」として認定された「デルタ」のレース用マシンがこれだ。ワークスとして活躍した数少ない「コンペティツィオーネ」の一台で、この塗装と、変わったドライビング・ランプの取り付け方は、サンレモの優勝車②と同じだが、この車そのものかは不明。性能が上がり過ぎた「グループB」は,死亡事故を始め重大事故が続発し、危険過ぎると判断されこの年限りで廃止され、来年からはもう少しマイルドな「グループA」によって世界ラリー選手権を戦うことになった。

(写真16-3ab)1988 Lancia Delta HF Integrale (1988-11 モンテミリア/神戸ポートアイランド)

戦闘力のある「グループA 」仕様の車は、フロントエンジンのファミリーカーをベースに、DOHC ターボチャージャー付に改造し、フルタイム4WDとしたもので、1986年モデルは「HF 4WD」と名付けられた。1988年には「HF4WD」に「ブリスター・フェンダー」と呼ばれる張り出しフェンダーを付け、エンジンの出力を上げたモデルをが「HFインテグラーレ」として登場した。ミドエンジンの「S4」で目を引いた、リアの大きな空気取り入れ口は不必要となり、外観の見た目では市販の「デルタ」との違いはホイールキャップと太いタイヤ位だ。

(写真16-4a) 1989 Lancia Delta HF Integrale 16V (1991-09 港区・南青山付近)

1989年更に戦闘力を増すため、4気筒DOHC 2ℓ ターボエンジンを16バルブに改造し185馬力が200馬力迄アップした。そのためエンジンが大きくなり、ボンネット中央部が盛り上がっている。この車も見た目は大人しいが「羊の皮を被った狼」の一台だ。

(17)「テーマ(Teama)」(1984~94)

(写真17-1a) 1986 Lancia Thama Berlina (1995-10 御殿場・楽天荘)

(写真17-1b)1984-94 Lancia Teama BerlinaTurbo 16V (1994-05 ミラノ市内/イタリア)

ギリシャ語の知識が乏しい小生は「アルファ」「ベータ」「ガンマ」「デルタ」と続いたシリーズの次に来た「テーマ」もアルファベットかと思っていたが、調べたら「デルタ」の次は「イプシロン」だった。それなら「テーマ」と言う名前はどこから持ってきたのかと、色々探っててみたが残念ながら不明だ。車格としては、「旧フラミニア」「ガンマ」に続くランチャの最上位を分担する車だ。開発時は「ティーポ・クアットロ・プロジェクト」と呼ばれたが、その理由は「4か国共同開発」によるもので、その成果は「ランチャ・テーマ」「サーブ9000」「フィアット・クロマ」「アルファロメオ164」と言う4兄弟を生んだ。 .

・最初の写真の車は我が家の車でスタンダード仕様だが、下の車はミラノ市内で撮影した物で、何気なく獲ってく来たが、よく見ると「Turbo 16V」のバッジが付いている。

(写真17-2abc)1988 Lancia Teama 8.32 Berlina (1988-11 モンテミリア/神戸)

この車は「羊の皮を被った狼」では物足りない「羊の皮を被った虎」位に凄い車だ。ボンネットの中にはフェラーリの「308クアトロヴァルヴォーレ」用を改造したV8 32バルブエンジンがぎっしりと詰め込まれており、モデル名の「8.32」はここから命名された。215馬力で最高時速は240キロといわれる。リアトランクに収納されているスポイラーは運転席から電動でコントロール出来る。星形のホイールやフロントグリルの格子がフェラーリを連想させる。

(18)「カッパ(Kappa)」(1994~00)

(写真18-1a) 1994 Lancia Kappa Berlina (1994-05 ミラノ市内/イタリア)

「カッパ」と言うモデルの初代は1919年登場しており、1994年登場した車は2代目となる。ギリシャ語のアルファベットによるシリーズとしては「デルタ」の後、続いて「イプシロン」(小型車)が製造されたが、何故かそれに続く筈の「ゼータ」「イータ」「シータ」「イオタ」と言うモデルは無く「テーマ」の後継車として「カッパ」が登場した。基本的には「テーマ」のマイナーチェンジ版で、ボディから受けるイメージも関連性を感じる。国内では一度も出会わなかったが、生産台数があまり多くなかったうえ、左ハンドルが造られなかったので輸入数も限られていたようだ。

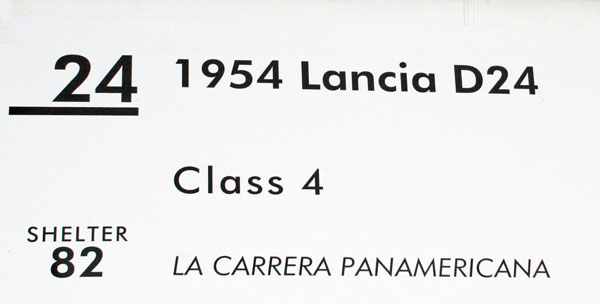

(19)「D24」(1953-54)

年代は1953年まで遡(さかのぼ)るが、ランチャが本気で造った「スポーツカー」「レーシングカー」で最後を締めたいと思う。一連の「D23」「D24」と名付けられたスポーツカー・シリーズの誕生は「アウレリアGT」がレースで活躍したのがきっかけとなった。生産車の改造では限界があり、「アウレリア」をベースにした純粋な「コンペティション・カー」の製造に踏み切った。エンジンは「アウレリア」と同じ60°V型6気筒だが排気量は2983ccに増量し、DOHC 12バルブに改造、ツインチョーク・ウエーバーで大きく戦闘力を増している。1953年のミッレミリアには4台出走し3、7、8位となり、続くタルガ・フローリオでは「マリオーリ」が優勝した。6月の「ニュルブルクリング」には3台出走し3台ともリタイヤしたが、このうち2台は新しく「ピニンファリナ」がデザインしたスパイダーの「D24」だった。エンジンは3300ccとなり、リアは「ド・デオン・アクスル」と変わった。「D24」は11月に開催された「カレラ・パナメリカーナ・メヒコ」で大活躍をし「ファンジオ」「タルフィー」「カステロッティ」の順で1、2、3位を独占した。このレースは5日にわたり約3100 キロを走破する過酷なものだが、優勝車の平均時速は約170キロだった。

(写真19-1abc) 1954 Lancia D24 (2000-06 フェスティバル・オブ・スピード/グッドウッド)

(写真19-2ab)1954 Lancia D24 (2010-07フェスティバル・オブ・スピード/グッドウッド)

・写真の2台の車は同じように見えるが後者の①番の方がボンネットの穴の開け方やリベットの使い方など、より高性能かと見える。①番の車の右ヘッドライトの上に付いているカバーのようなものは「空気取り入れ口」で、その後ろのフェンダーにある「エア・インテーク」と共にこの車の特徴だが、この特徴は「優勝した「ファンジオ」の車の特徴とも一致する。

(20)「D50」(1954 ~55)

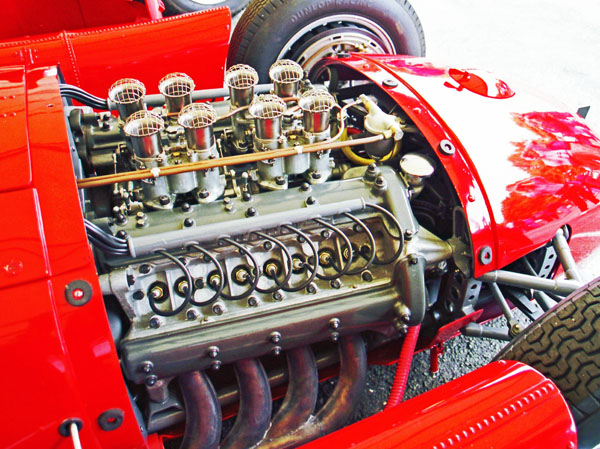

戦後「ランチャ」がレースに関心を持ったのは「アウレリアGT」が各地のレースで好成績をあげ、それに力を得て、本格的なスポーツ・レーシングカー「D20」「D23」「D24」「D25」を開発した。(「D20」と「D25」は実戦には参加しなかったようだ。)「D23」「D24」が活躍したのは1953~54年にかけてだが、1954年から「フォーミュラ1」のレギュレーションが「自然吸気 2.5リッター」と変更になる機会を捉え、1953年8月には「F1」計画をスタートした。開発責任者は、アルファロメオで数々の歴史的名車を残している天才「ヴィットリオ・ヤーノ」が担当した。4か月後にはシーズンがスタートしたが当然間に合わず、最終戦となる「スペインGP」でやっとデビューした。ドライバーは「アスカリ」と「ヴィロレーシ」の二人で、プラクティスでは「メルセデスW196」を抑えてポールポジションを獲得したが、残念ながら決勝では2台ともリタイヤした。1955年シーズンのワークスチームは3台で闘うことになったが、初戦「アルゼンチンGP」では,またまた3台ともリタイヤに終わった。しかしその2か月後の「トリノGP」では1、3、4位となっている。この年の「モナコGP」では首位を走っていた「アルベルト・アスカリ」がトンネルを出た先の海岸通りから、海に飛び込んでしまったのは「モナコGP」のエピソードとして有名な話だ。この事故から4日後モンツァ・サーキットで「フェラーリ750」をテスト中の「アスカり」が事故で死亡してしまい、このショックと財政難が重なり「ランチャ」は全てのレース活動から手を引いた。財政難は深刻で、会社はセメントと金融で財を成した「カルロ・ベセンティ」に売却されたが、ワークスが保有していたマシーンたちには十分な戦闘力があり、そのまま放棄するには惜しい優れものだったので、「ランチャ」「フィアット」「フェラーリ」3社で協議した結果、フィアットの「アニエーリ」がスポンサーとなり、年間3万ポンドで「D50」を「フェラーリ」の車として、イタリアを代表して、ドイツの「メルセデス」と戦おう、という事になった。「フェラーリ」には戦闘力のあるマシーンが無く、当時「メルセデス」と対等に戦える唯一の車は「ランチャD50」しかなかったからだ。1955年7月残っていた6台の「D50」はフェラーリに引き渡され、「スペア・パーツ」「設計図」「工具」「トランスポーター」「完成済みのエアロボディー」など一式がマラネロに運ばれた。「ヴィットリオ・ヤーノ」も「D50」と一緒に「フェラーリ」に移った。早速「イタリアGP」に4台がエントリーしたが、この時はオリジナルの儘で僅かに「跳ね馬」のエンブレムに変わっただけだった。1956年になると、「フェラーリ化」が始まりあちこちに改造が加えられ、サイドの燃料タンクはダミーとなり燃料は車体後部に移され「ランチャ・フェラーリD50A」となった。この車は「アルベルト・アスカリ」によって世界チャンピオンとなっている。

(写真20-1a~e)1954 Lancia D50 2000-06 フェスティバル・オブ・スピード/グッドウッド)

(写真20-2abc)1955 Lancia D50 (2004-08 ラグナセカ・レースウエイ/カリフォルニア)

この車の最大の特徴はボディの両サイドにセットされた燃料タンクで、燃料が減少しても前後のウエイトバランスの影響が少ないメリットがある。V8エンジンは正面から見ると判るように縦軸に対して一寸斜めにオフセットされ、ドライバーはプロペラ・シャフトの横に座るため低い位置が可能となった。

―-次回はアメリカ車「リンカーン」の予定です―--