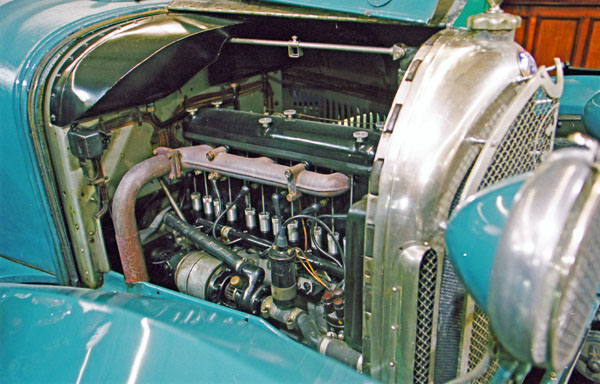

1939 LaSalles Series39-50 Coupe

(1) <ランチェスター>(英) (1895~1956)

「ランチェスター」は1890年代に既に自動車を製造していた数少ない「パイオニア」の一つだ。僕らが車に関心を持ち始めた「1950年代」は、英国が世界でも一番多くのメーカーを有する国だったが、創生期に於いてはドイツ、フランスには遅れをとっていた。赤旗法という自動車の速度制限をする悪法が1896年まで存在したためで、1900年までに車らしきものを造ったのは「ハンバー」(1889)、「デイムラー」(1893)、「ランチェスター」(1895)、「ウーズレー」(1896)、「ライレー」(1899)と僅か5社しか確認できなかった。こんな先行き不明の自動車に関心を持ったのが「フレデリック・W・ランチェスター」(1868~1946)だった。ロンドンの南部ルイズハムで建築家の次男として誕生、技術専門学校を卒業後、21歳でガスエンジンの製造会社に就職、1889~90年にかけにかけて自動車の設計を行い、1895年独立して自動車の第1号を完成させる。1899年「ランチェスター・エンジン社」を設立、自動車の製造・販売を始めた。当時はまだ自動車という機械のレイアウトについての定型が固まっておらず、優れた発想の持ち主だったフレデリック・ランチェスターによって造られた車は、スタンダードとなりつつあった他車とは変わった所が随所にあり、「先進的だが独創的な車」と評価され、市場では十分な理解が得られず営業面ではプラスにはならなかった。1909年には自動車造りに見切りをつけ、「デイムラー」に売却し、自動車とはすっぱり縁を切った。ただ車はデイムラー傘下で「ランチェスター」として残された。ここからは本題からそれるが、彼の多彩な人生は、「デイムラー」の航空部門の技術顧問として航空理論の研究をはじめ、「3次元翼の理論」という飛行機の翼端に生じる過流についての解明を行うなど、航空業界に功績を残し「王立航空協会」の名誉会員となっている。また1914年第1次世界大戦が始まると、その戦況からヒントを得た、のちに「ランチェスターの法則」といわれる「集中の法則」を発表した。それは戦争の戦い方に関する統計的な資料を基にした理論で、①「弱者の戦略」、②「強者の戦略」があり、①は接近戦で1対1で闘えば兵力の消耗は同じで数の多い方が勝つ。②は距離をとって戦う場合で、武器の性能が良い方が2倍の勝率を上げる。従って少人数でも高性能の武器をもって相手を各個撃破していけば勝てる。というような理論だが、この②の法則がマーケティングに応用されて日本では経営論として知られている。趣味も多彩で、ヨットのほか音楽ではワーグナーがお気に入りで、自身作曲もするほどだったが、強い関心を持っていたステレオは完成に至らなかった。この様に「技術者」であり「発明家」であり「科学者」であり「統計学者」でもあったマルチ人間だった。

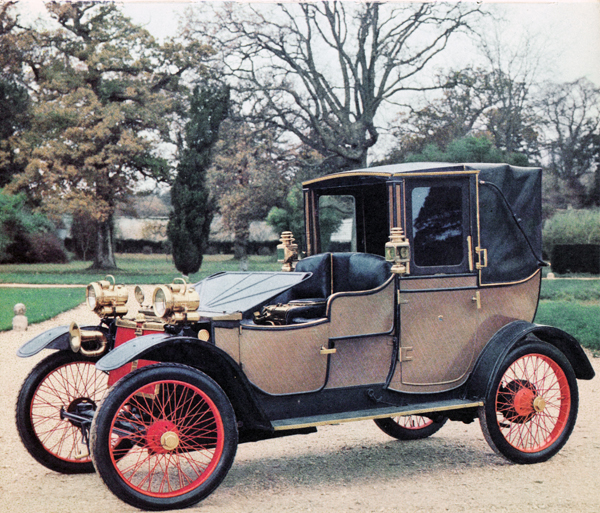

(写真01-1a) 1908 Lanchester 20-hp

この写真は昭和30年代に英国で出版された「Vintage Cars」という写真集にあったもので、僕が「ランチェスター」という車を初めて見た時のものだ。鳥のひなが始めて見たものを親だと思い込んでしまうことを「刷り込み現象」というが、この写真を見たおかげで僕の中では「ランチェスター」って変な車という印象が刷り込まれてしまった。その頃、新橋駅のガード下に「ステーション・ホビー」という輸入プラモデルを扱う店があって、「レベル」「モノグラム」「エアフィックス」「amt」「マッチボックス」「エレール」など自動車や飛行機で随分お世話になった。新しく出たものは殆ど購入したが、「エアフィックス」のキットで、メッキや透明部品の入っていないビニール袋に入った「お買い得シリーズ」の中に、この「ランチェスター」があったのだが、これだけは買わなかった。「変な車」と思い込んでいたから制作意欲がわかなかったのだ。(何たる偏見・無知!)

(写真01-2a~i) 1904 Lanchester 12-hp (2011-11 トヨタクラシックカー・フェスタ/神宮外苑)

バーハンドル(ドライバーはここに肘を載せ?片手で操作する)

ドライバーとパッセンジャーの間に置かれた「ミッドシップ・エンジン」

初期の「ランチェスタ-」は、現代の常識で見れば確かに「変わった車」と映る。しかし自動車とういう新しく誕生しようとしている乗り物に、どんな形が適しているのかを暗中模索しているこの当時、アイデア一杯の発明家が、思いつくままにそのアイデアを実現しで出来上がったのが「ランチェスター」で独創の塊のような車だ。エンジンはドライバーとパッセンジャーの中間に横に置かれ現代の「F1」と同じミッドシップだ。外見で一番特異に感じるのはドライバーの前に立っている「1枚の板」だ。板ガラスがまだ貴重品だったこの時代、ドライバーは吹き曝しだったが、この角度から見ると、多分風は頭の上を通過するための風よけの役目を果たしているのだろう。操舵装置はまだ丸ハンドル以前の「バーハンドル」でドライバーが肘を載せたバーを右手1本で操縦する。後席は「コの字型」にシートが配置されているが、前にエンジンがあるので真後ろの扉から乗り込まなければならない。(このレイアウトの欠点は客室がむき出しのエンジンの後ろにある事で、「騒音」や「異臭」、場合によっては「オイル」の洗礼もありそうだ)

(写真01-3a~e) 1953 Lanchester Leda 4dr Saloon (1959~61 港区内)

(参考) 姉妹車 1953-56 Daimler Conquwest Saloon

「デイムラー」の傘下で生き延びた「ランチェスター」は、戦後は「テン」「フォーティーン(輸出名レダ)」「スプライト」の3種を販売しているが、わが国に輸入されたのは「レダ」だけだ。僕は「3-35599」と「3せ2125」という2つのナンバーに3回出会っているが、多分車検でナンバーがかわった「同じ車」で、日本に1台しかない車だと思っていた。しかし最近ある本を読んでいたら著者が所有していたという「3せ0036」というナンバーを付けた「ランチェスター」の写真が載っており しかも<別のランチェスターに1度だけ出逢ったことがある>と書かれているので少なくとも2台は存在していたことは確実だ。この車は親会社の「デイムラー」が同時期販売していた「コンケスト」と全く同じ姉妹車で、極めて特殊な変速装置「プリセレクター」を備えていた。この車には「クラッチ・ペダル」は無く、代わりに「シフト・ペダル」がある。手順としては「ブレーキ・ペダル」を踏みながら「ハンドルについている「シフトバー」を左手指先で「1」に入れる。通常のマニュアル・シフト場合はギアシフトの前にまず「クラッチ」を踏んでからシフトするが、この車の場合は「クラッチ・ペダル」と思って踏んだペダルは「ギアシフト・ペダル」だから、いきなり動き出したしまうことになる。走行中あらかじめギアを選んでセットして置きその場になったら「ポン」とペダルを踏むだけで変速が出来るところから「プリセレクター・ドライブ」と名付けられた。「シフト・レバー」だけで変速出来る現代の車に較べるとシフト・ペダル操作が一つ多いが現代の「オートマ」の先祖と言える。(余談だが御料車 (皇7) の1953年デイムラーにもこの変速機が付いており、この車の出番が少なかったのはドライバーが不慣れだったせいではないかの憶測もある)

(2) <ラサール>(米) (1927~40)

「ラサール」は「GM」のキャディラック部門が製造した車で、一般的にはキャディラックの弟分と認識されている。しかしキャディラックの廉価版ではなく、完全に別物の「ラサール」ブランドである。価格帯で「キャディラック」と、「ビユイック」の間を埋めるため誕生したもので、やや小型ながらキャディラックと同じエンジンを搭載しているためスポーティでもあった。

(写真02-1abc) 1939 LaSalles Series 39-50 Coupe (1998-02 ディズニーランド/フロリダ)

この車は如何にも街角に停車しているように見えるが、実はフロリダの「ディズニーランド」で撮影した物だ。このテーマパークにはいろいろな仕掛けがあるが、30年代の町並にはそれらしい車がさりげなくパークしているのだ。この年の「ラサール」は「39-50」シリーズⅠ種のみで他のグレードは無いが、「クーペ」の他にも「コンバーチブル・クーペ」「2ドア・セダン」「4ドア・セダン」「4ドア・コンバーチブル・セダン」など多くのタイプが用意されていた。因みに同じクーペで1939年型の値段を較べると「キャディラック」5,440ドル、「ラサール」1,323ドル、「フォード」640ドル、「シボレー」628ドルで、キャディラックには及ぶべくもないが大衆車の2倍以上だった。

(写真02-2a~d) 1939 LaSalles Series 30-50 Coupe (1999-08 コンコルソ・イタリアーノ/カリフォルニア)

スタートした1927年から、いわゆる「流線形」が自動車のデザインに採用される前の1933年までは,

キャディラックと同じような平面的な幅の広いラジエターを持っていたが、1934年スタイルが一新し、重厚な「キャディラック」に対して、お洒落でスポーティな「ラサール」に変身した。以来姿を消す1940年まで一貫して細い縦長のグリルがトレードマークだった。「キャディラック」は黒が似合うが、アイボリーの「ラサール」はとても粋(いき)だ。

(3)<リー・フランシス>(英) (1904~06,1920~35,1937~53,1960)

「リー・フランシス」の歴史は1895年「リチャード.H.リー」と「グラハム.J.フランシス」がコヴェントリーで、「自転車」の製造からスタートした。その後10年は順調に自転車製造を続けて来たが、1904年には遂に最初の自動車を完成させる。しかし製造は「シンガー」が少数ライセンス生産しただけだった。

・その後「リー・フランシス」の自動車が登場するのは1920年まで待たなければならない。この間は専ら「モーター・サイクル」の製造に専念し実績と高い評価を得ていた。しかしこの安定したビジネスを打ち切って、再び「自動車」製造に切り替えたが、案の定それは軌道に乗らず1922年には経営危機を迎える。ここに手を差し伸べたのが「リー・フランシス」のロンドン代理店主「ウオードマン」で、彼の仲介で「ヴァルカン社」と提携を結び資金・販売網の提供を受ける事が出来た。その後「ヴァルカン」が車体を、「リー・フランシス」がギアボックスやステアリングギアなどメカニックの部分を提供し合って技術提携が続いたが、「ヴァルカン」製の6気筒車が「リー・フランシス」で「14/40」「16/60」として売られるなど、この関係はヴァルカンが自動車の製造を中止するまで続いた。これらの大衆車路線は、価格的には「モーリス」などの大量生産される車には太刀打ち出来ず、1925年頃からは大手メーカーが手掛けない「スポーティングカー」に路線変更をし、ようやく我々がイメージする「リー・フランシス」へと脱皮した。

(写真03-01a~e) 1928 Lea-Francis P-type 12/40 (2018-04 ジャパン・クラシック・オートモビル日本橋)

戦後、進駐軍の兵隊さん達のお陰で随分いろいろな車を街角で見ることが出来たが、僕はとうとう1度も「リー・フランシス」には出会っていなかった。1953~4年頃一時期外貨制限が緩和され、数々のヨーロッパ車が輸入されたがその中にも入っていなかったようだ。殆ど無縁だったこの車だが、日本にもこの車に目を付けた方がおられ、国内のイベントで目にすることが出来た。路線変更した「リー・フランシス」は1926年以降 長距離耐久レースで数々の勝利を挙げ、スポーティーなライトカーとしての評価を得ることが出来た。1926年にはメドウス製の1.5リッターOHV エンジンを積んだ12hp型が登場する。この車はチューニングのレベルによって「12/22」と「12/40」があり、特に「12/40」は最も完成されたものとして1926年から35年まで長く造り続けられた。写真の車はその中でも標準的な1928年のPタイプ 4シーターのツアラーだ。

.

(写真03-2abc) 1930 Lea Francis S-type Hyper Sports Two-seater (2001-05 ミッレミリア)

1926年にはストリップダウンした「12/40スポーツ」がブルックランズのレースで優勝し、可能性を示した。その車はスーパーチャージャーで88hp迄チューンされワークスカーとなったが、これを基に造られた市販車が「Sタイプ ハイパースポーツ」で、エンジンは4気筒OHV 1496cc 61hp/4100rpm 「スーパーチャージャー付き」は英国の市販車としては初めてだった。生産台数は27台にとどまった。

(写真03-3a~e) 1930 Lea Francis S-type Hyper Sports Two-seater (2000-05 ミッレミリア)

ラジエターグリルが大きく傾斜して、顎を突き出しているような印象がこの車の特徴だ。スカットルから後ろのボディーは塗装につやが無いのは「ファブリック・ボディ」(木骨羽布張り)で、軽量化が重要な飛行機の胴体などにも多く見られ、この車のカタログボディにも採用されている。

(写真03-4a~g) 1947 Lea Francis 14HP Sports 2/4seater (1997-05 ミッレミリア/ブレシア)

この車は僕が初めて見つけた「リー・フランシス」で、ミッレミリアの際ブレシア市内で撮影した物だがイベントの参加車ではなく、何気なく街角に停めてあった。日本で僕が見ることが出来なかったそのわけは、全部で118台しか造られていなかったからだった。

(4)<レオン・ボレー> (仏) (1895~1924)

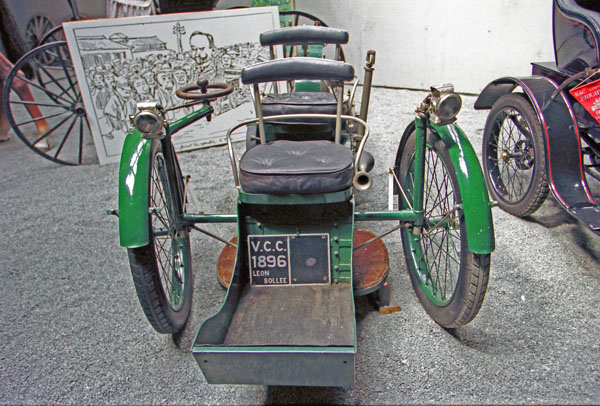

(写真04-1ab) 1896 Leon Bollee Trycycle (2001-08 河口湖自動車博物館)

(写真04-2ab) 1896 Leon Bollee Trycycle (2008-02 ドイツ自動車博物館/ミュンヘン)

ボレー家の祖父は本業の「鐘の鋳造」の傍ら揚水ポンプや風力ポンプなどを開発する機械好きで、息子もそれを引き継いだ。「レオン」の父と兄は1875年には12人乗りの「蒸気自動車」を完成させ、兄のアメデは1896年にはガソリンエンジンを持った自動車を設計している。このような環境の下で育った次男「レオン」も機械好きで1889年の「パリ万博」に自分の発明した「計算機」を出展している。「レオン」が最初に造ったガソリンエンジン付きの乗り物は「前2輪、後1輪」の「トライシクル」だった。これが完成した1895年と言えばまだエンジン付きの乗り物がどういった形になるか暗中模索に時代で、この「レオン・ボレー」もパイオニアの一つとして考え出されたものだが、縦2列でドライバーが後に座るこの形式は、「ドデオンブートン」とともに一つのスタンダードとして、後輪も2輪にした「クワドロ・シクル」(4輪車) に発展していく。

(5) <ラ・セード/光岡 > (日) (1990-2006)

(写真05-1a~d) 1990 Le-Seyde Coupe (Nissan Silvia改) (1990-12 港区南青山付近)

(参考)「ラ・セード」のベースとなった「5代目 日産シルビア(S13型)」

本来は「光岡自動車」の項で取り上げるべき車だが、あまりにも個性が強く、つい単独で取り上げてしまった。現代の車をベースにしてクラシカルなスタイルに仕上げる手法は小規模で改造される例は以前から見られるが、規模の大きい物としてはベンツのSSKシリーズを模した「エクスカリバー」が良く知られている。「ラ・セード」は「日産シルビア」をベースにしており、オリジナルのモデルチェンジにより初代(1990~93)と2代目(2000~2006)がある。写真の車は初代で、ベースとなったのはシルビアとしては5代目に当たる「S13型」(1988~93)で、キャビン周りは殆どオリジナルのまま使用され、ホイールベースを900ミリ延長してある。シャシー・ナンバーをそのまま使用して登録しているため「ラ・セード」の正式名は「日産シルビア-改」となっている。限定500台として販売したところ4日間で完売したという。2代目迄7年のブランクがあるのはベースとなる次代シルビア「S14型」のサイズが大きくなってしまったため見送ったようで、7代目の「S15型」が元のサイズに戻って1988年に発売されると、再び「ラ・セード」の2代目の改造が始められている。「ラ・セード」とはフランス風の車名だが、実は「第2の人生・飽くなき夢を追う」を英語化した「ライフ・セカンド・ドリーム」の「ラ・セ・ド」が元になっているとは、なんとも純日本風の発想だ。(本当は「セカンド・ライフ・ドリーム」かと思うが、それだと「セ・ラ・ド」でフランス風にならない?)

(6) <ロイト> (独) (1906~63)

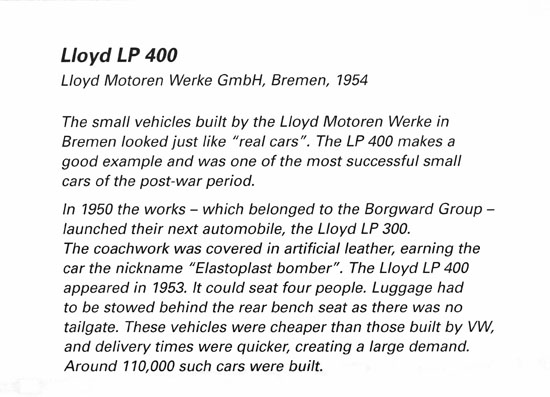

元々は汽船会社だったが、1906年ブレーメンに「北ドイツ自動車工場」を設立し自動車製造に参入した。最初は電気自動車のライセンス生産から始まる。1908年からはガソリンエンジンに変わり、一時はこれに発電機とモーターを組み合わせた「ハイブリット」の元祖もつくっている。1914年には「ハンザ」と合併、さらに1929年には「ボルグワルト」吸収されるという不運な会社で一時自動車の製造は中断していた。しかし戦後の1950年ボルグワルトの小型車部門として「ロイト」の名を復活させ、木骨ボディで空冷2気筒の「LP300」からスタートした。

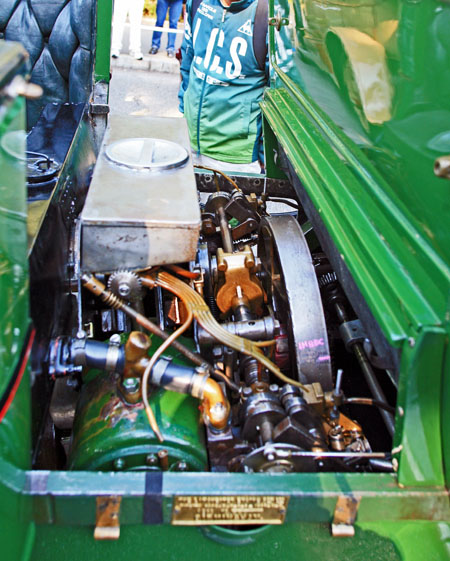

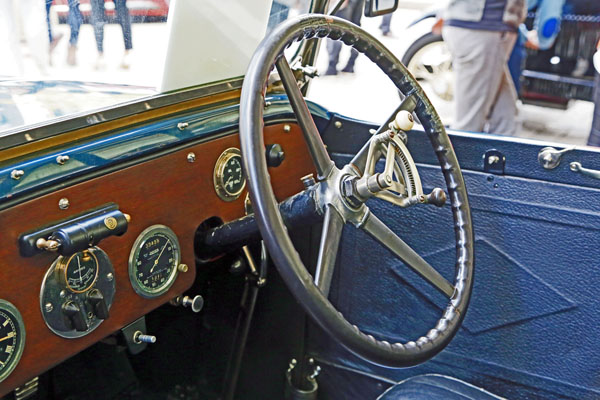

(写真06-1a~d) 1954 Lloyd LP400 (2008-01 ドイツ自動車博物館/ミュンヘン)

「LP300」のエンジンを13psに拡大強化し、スチール・ボディにしたのが「LP400」だ。このシリーズは敗戦後の疲弊したドイツでは安価で手軽な足として重宝がられたようで、累計で約13万台つくられたという。ライバルは「シトロエン2CV」「マイコ・チャンピオン」などであった。安全自動車で7~8台輸入したと言われるが実は「スズライト」のお手本はこの車で、「スバル360」も参考にするなど、我が国の軽自動車の開発にも貢献している。

(写真06-2abc) 1953 Lloyd LP400 (1961-03 中野区本町通り3丁目付近)

この疲れ果てた車は1961年(昭36)、僕がまだ独身寮に入っていた当時、近所のお風呂屋さんへ行く途中にあったものだ。場所は早稲田通りから新井薬師へ向かう柳通りに入ったばかりのところだ。撮影した時はまだ車齢が10年にも達していないのにひどく荒れた感じを受けるのは、ライト類が無くガラスが割れているせいかもしれないが、実用車が役目を終えれば間違えなく解体されてしまう運命だろう。この車はボンネット・カバーと車体の屋根が木製で、ドアの内側もベニヤ張り、という記事を読んだことがある。

(写真06-3ab) 1957-61 Lloyd Alexander Comb (2000-05 ミッレミリア/ブレシア)

この車を撮影したのは2000年だから、少なくとも40年以上経っているがまだ現役で立派に働いている。しかもナンバーから見るとドイツからイタリアまで来たことになる。「400」は「600」になり「アレキサンダー」はそのデラックス版とみていいだろう。

(7) <ロコモビル> (米) (1999-29 )

蒸気自動車の第1人者は「スタンレー・スチーマー」で、第1号は1897年完成したが、その年の内に200台も売れたという。その車に目を付け、25万ドルで製造権を買い取ったのが「ロコモビル」だった。1999年には「スタンレー」にそっくりな1号車が完成する。この「ロコモビル」を横浜在住のアメリカ人が購入し、日本の路上を走った最初の自動車となった。

(写真07-1a~e) 1899 Locomobile Steam Car (2017-11 トヨタクラシックカーフェスタ/神宮)

さすがトヨタ博物館で、案内板によると1899年製とあるので発売初年度のモデルだ。まさか最初に上陸した車そのものではないと思うが、その後1902年になって8台の「ロコモビル」が輸入されている。その1台が現存しており北海道にある。その初代のオーナーは「川田隆吉男爵」で、彼はイギリスで造船技術を学び、帰国後は横浜浜船渠(ドック)社長を経て函館船渠に移り、北海道の大地で農場を所有し原種名「アイリッシュ・コプラー」を改良し後に「男爵いも」と呼ばれる馬鈴薯を完成させた。現代の我々もその恩恵を受けているあの美味しい「ジャガイモ」の生みの親だ。他にも農業、林業、海運業など幅広い分野で貢献している。

(7) <ローラ> (英) (1958~2012 )

「ローラ」の歴史は新しく1958年「エリック・ブロードレイ」によって設立された。建築会社に勤務していたブロードレイが仕事の合間を見て車を造り始めたのは1956年の事で翌年1号車が完成した。フォード・テンのサイドバルブ1172ccエンジンを使った2シーター・スポーツで、いわゆる「バックヤード・スペシャル」だった。この車はポピユラー・ソングのタイトルから採って「ローラ」と名付けられた。この無名のスポーツカーは、設計者で製作者の「ブロードレイ」のドライブで圧倒的な強さを見せ注目を浴びた。その結果車を造ってほしいという周囲の要望に応えるべく少数生産の体制を整え「ローラMkⅠ」の製造が始まった。

・レーシングカー・メーカーとして知られる「ローラ」は、一貫してその姿勢を貫き、レース活動の名声を背景に市販のスポーツカーや乗用車を造ることは無かった。

(写真08-1a~d) 1960 Lola Climax MkⅠSports (2007-06 フェスティバル・オブ・スピード)

1960年製の「ローラ」はシリーズとして製造された最初のモデル「Mk1」である。フェスティバルの主催者「マーチ卿」の管理下にあるこの車がオークションに提供されている。

(写真08-2ab) 1963 Lola-Lotus Mk1Sports (2004-06 フェスティバル・オブ・スピード)

この車も初期に製造された「Mk1」で、搭載した「ロータス」のエンジンが大きすぎて、かなり苦労して収めた事が想像できる。

(写真08-3a) 1959 Lola Mk2F-J (2001-05 モンツア・サーキット/イタリア)

生産型の第2号「Mk2」は、「F3」に変わってこの年から登場した「フォミュラー・ジュニア」(FJ)だった。ヨーロッパ中に「FJ」が広まるのを見越しモノポストの製造を手掛け、将来の「F1コンストラクター」としてのスタートはここから始まった。「クーパー」は既にミッドシップ・エンジンで実績を上げ、「ロータス」もこれを追っていたが「ローラ」はあえてフロント・エンジン」を採用し、しかもドライバーは極端に後方に座っているのは、後輪にウエイトをかけるためか。不利な前面投影面積を減少するため、エンジンを左に15°傾斜させて「ボンネット」を低め、中心を外れた「ドライブ・シャフト」を避けた「シート」は、シャフトの上に乗る場合より低くセット出来た。

(写真08-5ab) 1963 Lola-Ford Mk6 GT (2000-06 フェスティバル・オブ・スピード)

1963年ロンドン・レーシングカー・ショーでデビューした「Mk6」は「ローラ」の歴史に残る傑作の一つとして記憶されるべきモデルだ。2座クーペでファストバックボディの後端はスパッと切り取られたコーダ・トロンかタイプだった。ツイン・チューブ構成のサイドシルを主体とするモノコック構造は、この分野でのスタンダードとなり、以来10年以上大きな変化無く採用され続けた。この車の登場はV8エンジンを使ってモーター・スポーツへの進出を模索していた「フォード」の目に留まり、2台購入してテストした結果、新プロジェクトの設計、開発、製作に関する契約が結ばれた。この結果誕生したのがあの有名な「フォードGT40」となった。

(写真08-6abc) 1966 Lola-Ford T70 Mk2 Spyder (2007-06 フェスティバル・オブ・スピード)

「フォードGT40」の開発が終わると、1965年「Mk6 GT」を発展させた「T70」を発表した。それはオープン2シーターのスポーツカーで「グループ9」に適合する仕様だった。大排気量のこの車の場合、重量制限のある「GTプロト」クラスでの不利を避けるためだった。

(写真08-7a~d) 1 Lola-Chevrolet T70 Mk2(グループ6仕様に改造) (1967-05 第4回日本グランプリ/富士スピードウエイ)

1967年日本グランプリには2台の「ローラ」がグループ6の「スポーツ・プロトタイプ」クラスにエントリーしてきた。この2台は元々グループ9のオープンカーだったものを、規定に合わせてグループ6に適合するように急遽改造したもので、かなり雑な仕上げだった。ストレートでは早かった「ローラ」だったが最終結果は⑭番7位、⑮番は15周でリタイヤし9位だった。

(写真08-8ab) 1967 Lola T70 Mk3 (2001-05 モンツア・サーキット/イタリア)

(写真08-9ab) 1968 Lola-Chevrolet T70 Mk3 (2010-07 フェスティバル・オブ・スピード)

(写真08-10ab) 1968 Lola T70 Mk3 (2011-11 トヨタ・クラシックカーフェスタ/神宮絵画館前)

(写真08-11abc) 1969 Lola T70 Mk3 (1969-02 第2回東京レーシングカー・ショー/晴海)

1967年登場した「T70 Mk3」は、「Mk2」を引き継いだオープンの「グループ7」(CAN-AM仕様)とあわせて、クローズド・ボディの「グループ6」(GTプロトタイプ仕様)も造られた。規定に合わせるためにはウインドシールド、リア・ウインドー、ヘッドライト、スペアタイア・スペースなどを追加しなければならず、補強とクローズド・ボディの架装を含め重量は約800キロとなった。オリジナルの「T70」の約625キロより175キロ(28%)も重くなってしまった。エンジンはシボレーの5.5リッターV8 460hp/6200rpmが選択されたが、アストンマーチンの5リッターV8エンジンも搭載可能だった。

(写真08-12ab) 1969 Lola T70 Mk3B (1999-08 ラグナセカ・レースウエイ/カリフォルニア)

1968年デュアル・ヘッドライトに変身した「Mk3B」が登場した。この年から新たに制定された選手権出場車の排気量制限によって「プロトタイプ」は3リッター以下、「スポーツカー」(年間生産台数25台以上)は5リッター以下と決められた。この規定の下で「ローラT70」「フォードT40」はいずれもその生産実績から「スポーツカー」と認定され、3リッター・エンジンの「ポルシェ908」「マートラ30」などの強敵に対して、同じ土俵で5リッター・エンジンで戦えるアドバンテージをもらった。従って、「T70 Mk3B」は「グループ4」(スポーツカー)に分類されることになった。しかしこの有利な条件は「フォードGT40」にすべて持っていかれ、逆に「ローラT70 Mk3B」はエンジンやトランスミッションのトラブル続きで68年シーズンは1勝もできなかった。ただノン・チャンピオンシップのレースでは数々の勝利を挙げる活躍をみせ、そのポテンシャルの高さは証明された。待望の選手権レースでの優勝はプライベートの「スノコ」チームが宿敵「ポルシェ908」「フォードT40」を破って優勝した1969年の第1戦「デイトナ24時間レース」までまたなければならなかった。

・「T70系」は1969年で幕を閉じたが、その生産台数は「T70/T70 Mk2」47台、「Mk3」25台、「Mk3B」16台、合計で88台と以外に少ない。

(写真08-13ab) 1969 Lola-Chevrolet T163 (2010-07 フェスティバル・オブ・スピード)

1968年に登場した「T160」は「T70系」の後継車として「CAN-AM」仕様で造られた「グループ7」に分類される車だ。このシリーズは「162」「163」「163B」「165」と1970年まで続いた。このシリーズがレースに参加した1968~69年は「マクラーレン」が圧倒的に強く、「ローラ」は1回2位を得ただけだった。この当時は後輪にダウンフォースを与えるため高い位置に「ウイング」を付けるのが流行っていた。

(写真08-14) 1972 Lola-Cosworth T290 (2010-07 フェスティバル・オブ・スピード)

1972年同じ年に誕生した「T260」は「グループ7」の「CAN-AM」仕様だったが、「T280 (3ℓ)」、「T290 (2ℓ)」は同じオープン2シーターだが、「グループ9」の「スポーツカー」仕様だ。「T290」は1972年には優勝2回、2位3回と立派な成績を残したが、翌73年には5回の優勝でヨーロッパ2 ℓスポーツカのチャンピオンとなった。

(9)<ロレーヌ・デートリッヒ> (独→仏) (1896~1936)

この車は輝かしい歴史を持っているのに、なぜか資料が少ない。フランス東北部、ドイツに接した「ロレーヌ地区」で大規模な工場を持っていたジャン・ド・デートリッヒ男爵が、1896年「アメディ・ボレー」からライセンスを購入し「ロレーヌ・デートリッヒ」の製造が始まった。1900年前後の黎明期の公道レースで「ロレーヌ・デートリッヒ」は大いに活躍し、レースに強い車という印象を与えていた。1901年、ミラノ・ショーに出展され金賞を受けた「ブガッティ」の車「Type2 」を見た「ド・デートリッヒ男爵」は、すっかりほれ込んでしまい、早速当時21歳だった「エットーレ・ブガッティ」と車の生産関するライセンスの取得と、次の車の設計を依頼する契約を結んだ。その結果生まれたのが1902年の「Type3」(4気筒20hp)と、1903年の「Type4」(7,4 ℓ 24hp)だった。デートリッヒの工場があるロレーヌ地方の「ニーデルブロン」は、元々フランス領だったが、1871年の「普仏戦争」の結果ドイツ帝国に併合され、1919年第1次大戦後のベルサイユ条約によってフランスに復帰している。(だから初期の車はドイツ製という事になる)

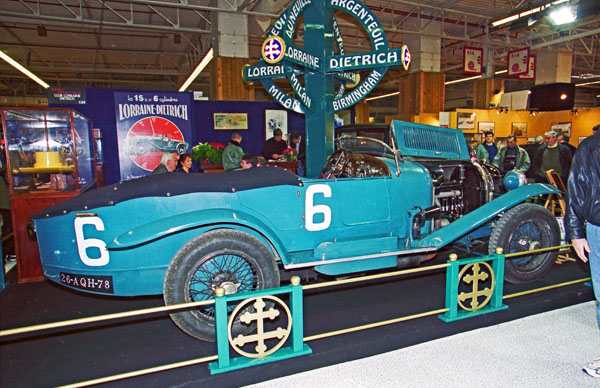

・1920年頃までのこの車に関する情報は殆ど入手できなかったが、次の話題は「ルマン」だ。1919年まず「A1-6」が誕生し、「B2-6」に続いて、ショートシャシーの「B3-6」が造られた。いずれも直列6気筒、OHV, 3455ccのエンジンを持ち、課税馬力は「15CV」だった。ルマンに参戦したのは「B3-6」で、1925年は「優勝」「3位」、1926年は「優勝」「2位」「3位」と、2年連続してこれ以上ない結果を残しているが、日本であまり知られていないのは一度も輸入されたことが無いなじみの薄い車だからだろう。

(参考) ジャンヌ・ダルクとロレーヌ公と複十字の関係を示すメダル

・この車のシンボルはカタカナの「キ」に似た複十字のマークだ。別名「ロレーヌ十字」と言われる。

この名前の由来は1096年ジャンヌ・ダルクで知られる「第1次十字軍」の遠征に際して、当時の「ロレーヌ公国」の君主だったロートリンゲン公が旗印に用いた所から「ロレーヌ十字」と呼ばれるようになり、フランでは失われた領土取り戻そうとするときの愛国心のシンボルとも理解されている。19世紀ドイツ領となったロレーヌ地方の一部の復帰運動や、第2次大戦中のドイツ占領下の「自由フランス軍」の旗印としても使われている。しかし車名の「ロレーヌ・デートリッヒ」は、それとは別で、工場の所在地から命名されたものと思われる。

・それとは反対に、ラジエターに大きな「複十字(ロレーヌ十字)」のマークを付けているのはロートリンゲン公の旗印から引用されたもだ。1904年「ロレーヌ・デートリッヒ」は「ターカット・メリ」(1899~1928)というメーカーと親密な関係にあり、同じ車をそれぞれの名前で販売していたが、その際はっきり区別するために付けたのがこのマークだった。それを採用するにあたっては、地名から採った車名の「ロレーヌ」に因んで、旗印の「ロレーヌ十字」を選んだのだろう。

(写真09-1ab) 1907 Lorraine-Dietrich Bus EIC (2002-02 フランス国立自動車博物館)

(写真09-2ab) 1910 Lorraine-Dietrich VHH Landaulet (2003-02 フランス国立自動車博物館)

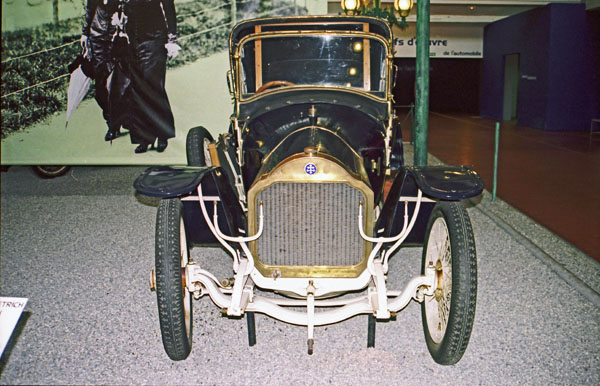

(写真09-3a) 1923 Lorraine-Dietrich B3-6 Torpedo (2002-02 フランス国立自動車博物館)

(写真09-4abc) 年式不祥 Rorreine-Dietrich (2003-02 レトロモビル/パリ)

これらの車に関しては残念ながら全く情報が得られなかった。この車は日本国内はおろか、殆どの車に出会えるアメリカでも僕は一度も出会ったことが無い。唯一で見ることが出来たのはフランスだけだった。

(写真09-5a~f) 1926 Lorraine-Dietrich B3-6 LeMans (2003-02 レトロモビル/パリ)

この車は1926年の「ルマン24時間レース」で優勝した車そのものらしい。それにしても「レトロモビル」は狭いところに展示してあるので写真を撮るのは大変だ。

----― 次回は「ランボルギーニ」の予定です ------