カワサキにおける「伝統主張」主義のはじまりは、1989年に登場したゼファー400の成功にあったといえよう。それまでのカワサキ技術者達は、バイク設計の基本は理論に忠実で、それを曲解する様なことはしない方針といえた。

カワサキW1の歴史においてもそうであったが、技術的にまさに「邪道」とされたW1S-Aのリンクを介した、右から左側へのチェンジ方式変更で、その姿勢は多少変わった様に思えた。その後の空冷4気筒DOHCモデルのZ1とZ2の大成功でビッグバイクのトップメーカーへと大躍進した。

Z1のレーサーがアメリカでのレースで勝つようになって、他社製マシンが空冷4バルブで挑んできた際にも「空冷は2バルブ、水冷なら4バルブ」といった理論を唱えてきた。そのZ1の人気が1980年代まで続き、他社で行なわれた「再生産」がされるとウワサされたが、それは技術者として実施不可とされ、新技術で生み出されたのがゼファーZR系400-550-750-1100達であった。

そして1994年に「水冷4バルブ」のZRXが、1996年に「空冷で4バルブ」のゼファー400χ(カイ)が登場することで、カワサキのエンジンへのこだわりが無くなったように思えた。

だが1998年に発表されたW650は、カワサキだからこそ可能なマシンといえた。伝統ある1960年代のWの復活、しかも1960年代を想わせるレトロ度合いのあるスタイルに加えて、まさかのベベルギア駆動SOHC4バルブのバーチカルツインは、バイク史上(1920~50年代)でもコアな存在のエンジン形式で、それはクラシックなフランスの1914年製プジョーレーサー、チェコの1955年JAWA500ツインぐらいしか例をみない形式のバーチカルツインエンジンの搭載で、誰もが驚かされたものだ。

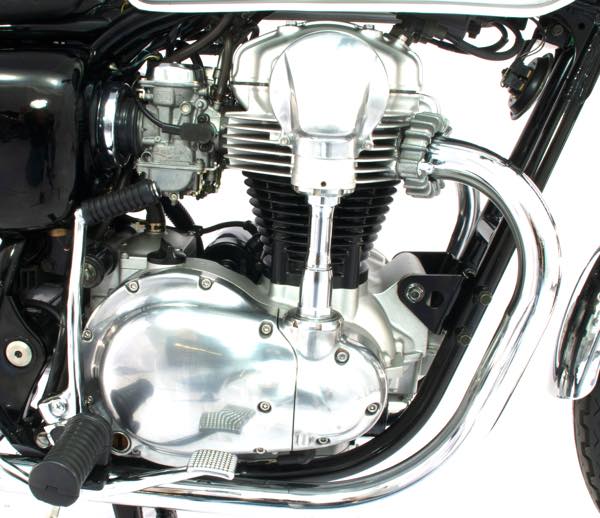

かつてW1を北米で販売した際に「BSAのコピー」と酷評されたが、W650の場合は、特に欧州のマニア達に「トライアンフ的だがベター」と絶賛された。

エンジンやデザイン面にこだわった担当デザイナーだった猪野精一は、自ら英国車に乗るバイク好きで、欧州のバイク博物館などを巡りW650のイメージ作りを行ない、細部にまで妥協のない造形美を追求したという。

1999年2月に発売されたW650は、エンジンの独自性に加えて往年の英国車なみの気品あるスタイルで人気を得て、2006年W400追加後、2008年に排出ガス規制のため生産中止されたが、2010年に燃料噴射を持つW800が発売となり2016年まで生産され、終焉を迎えた。

欧州仕様の1999年型EJ650A。そのスタイルはまさにクラシックモーターサイクルそのものであるが、デザイナーが英国車ファンということで、各部が1950年代のバイクのように実に華奢(きゃしゃ)に造られているのが特徴。海外の評価は、W1はBSA的だが、W650はトライアンフT120Rボンネビルのようだ、というものであった。ただしW650のホイールベースは1455mmでトライアンフより55mm大きく、車重も210kgでトライアンフの165kgよりズッシリと重い。

国内仕様の1999年型EJ650A。欧州仕様にあったシートベルトがつけられていない。国内ではショック後部にメッキ製グリップがあるので規制をクリアできるからである。日本ではWファンが多いのでこのモデルは注目され、かつてのWユーザー達が購入することも多かった。

1960年代のバイク(英国車)は、走行中にオイル漏れはあたりまえで、オイル漏れのないW1は右サイドのオイルタンクがエンジン熱を吸収してGパンで乗ってられないほどの温度であった。それに比べるとW650の構造は先端技術を駆使しており、走行中は快適でトラブルの類は皆無という印象であった。

最もクラシックバイクらしいフォルムは、こうしたタンクとシート間が視界の中央になるように立っての眺めであろうか? エンジン、タンク&シート、前後のフェンダーを観ることができてW650はノスタルジーを感じさせてくれる。最もW650を購入した若者たちにとっては、トラッド派のヤマハSRから、流行して高価になっていた輸入中古のトライアンフT120Rに乗り換えるより、このWでもその雰囲気を味わえるので、英国車の代替となった感はあった。海外でもW650はトライアンフ信者に乗られた度合いが高く、カスタムの素材として今だに人気が続いている。

前後のフォルムも1960年代バイクそのもののデザインで生み出されているのは見事である。よくカワサキの経営陣が発売を許可したものだが、当時のカワサキは先代の復元モデル達で成功していたから、W650もW1の再来として判断したのであろう。細身のフォルムながらリアタイヤはさすがに1970年代のマシンのサイズに準じたもので、4.00-18の進化版とされた130/80-18になっている。

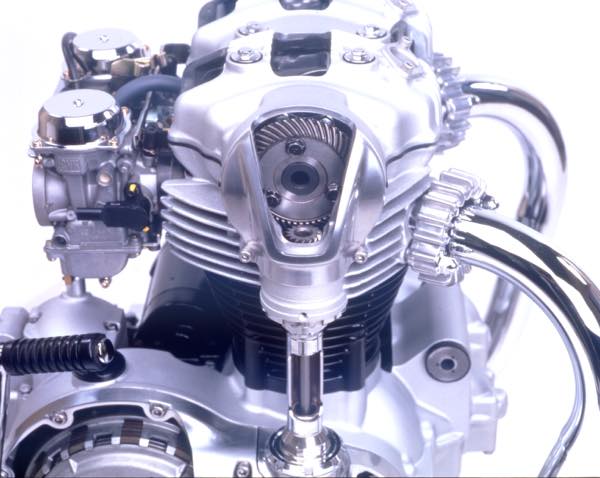

マシンデビュー時に「よくぞ量産化までこぎつけたものだ!」と驚かされたエンジン部。参考までに右上は1919年のフランスのプジョーレーサーのSOHC500ccツイン。下が国産初の1959年ホンダRC142ベベルギアDOHCツインの復元車。量産ではイタリアのドゥカティ750〜1000ccがシングルをLツインにして知られるが、量産バーチカルツインは1950年代のチェコ製ヤワ500ぐらいである。国産ベベルギア車では他にパール250単気筒、ライラック125cc試作車C103水平対向ツインなどがあった。

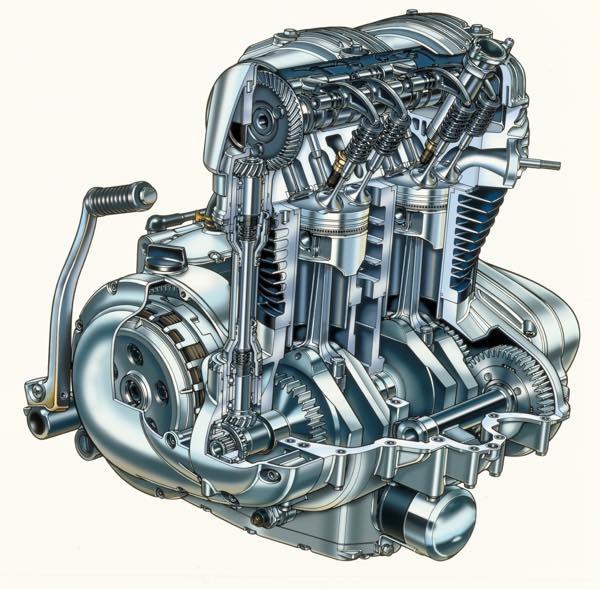

ベベルギア駆動SOHCエンジンの構造は分解しないとよくわからないので、カワサキでは透視図を制作した。360度クランクシャフトの手間側クランク端部にベベルギアが組み込まれ、垂直に伸びたベベルシャフトの上部に、2気筒ゆえに4倍のギア比のベベルカムギアが組み込まれたカムシャフトを駆動して単気筒あたり4バルブを駆動する。クランク前側には位相クランク効果のバランサーが組み込まれているのが特徴だった。

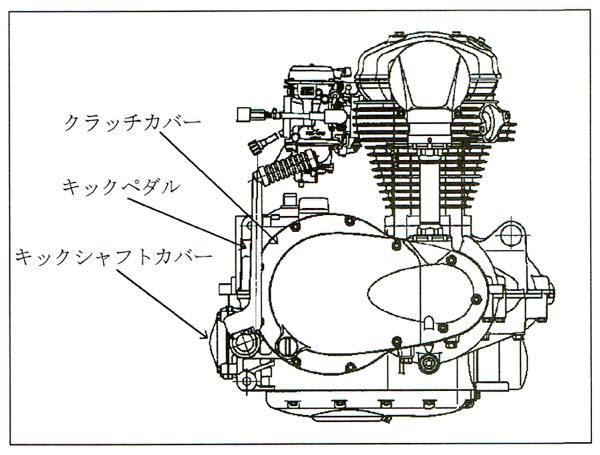

真横から観たベベルギアとクランクケース類。セル始動であるが、クラシックさを残すためにあえてキックペダルを組み込んであるのが特徴といえた。エンジンの造作は、レーサーであればより整備しやすくエンジン部品をわけるのであるが、量産バイクゆえに部品数を少なくする工夫がされている。

キャブレター部分にも最新技術が駆使され、スロットルセンサー、キャブレターヒーター、キャブレター温度センサーなどが組み込まれた「カワサキスロットルレスポンスイグニッションコントロール(K-TRIC)」搭載のデュアル定速キャブレターが組み込まれている。

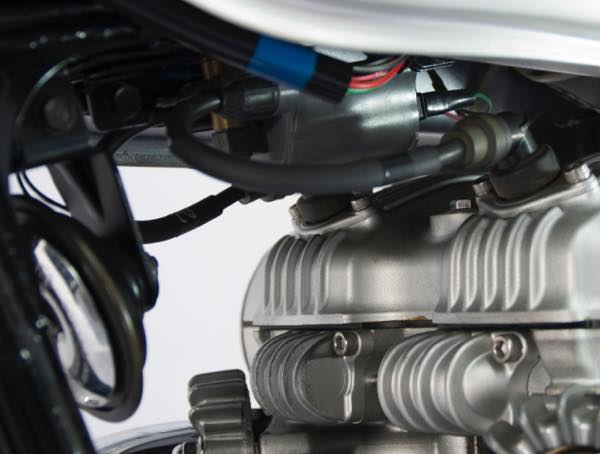

カワサキによるカットエンジン。迫力あるヘッド部のベベルギア部分と内部構造が見える。海外の試乗レポートにはこうしたギア駆動機構が見えないような構造がいいのでは? とかいう、考えられない意見もみられた。この機能の歴史や設計の困難さを知らないライターもいるいのか! と落胆させたものである。カワサキは戦後に分工場が「播州歯車工場」として稼働、三輪トラックからトラック、バス用のミッションを手がけていた。このためベベルギアを持つカワサキZ1300用シャフト駆動もすぐに生産化できたりした。こうした経験ある卓越した技術がないと振動、騒音が大きくなるとされるベベルギア駆動での量産エンジン設計ができなかったであろう。

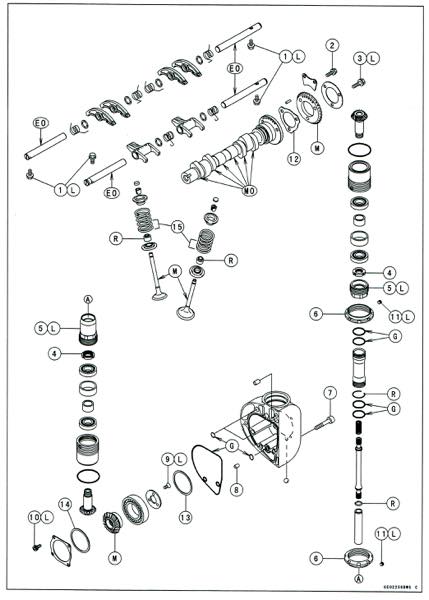

クランク−ベベル−シャフト−ベベル−カムシャフト−ロッカーアーム−シム−バルブと伝わるカム駆動系のパーツ群。クランク端部にカムトレイン系がある構造は、カワサキでは4気筒のGPZ900Rのカムチェーン方式で実施して成功したが、採用理由は吸入から排気ポートが直線的にできるという理由だった。W650にもそうした思想が展開されているかもしれない。

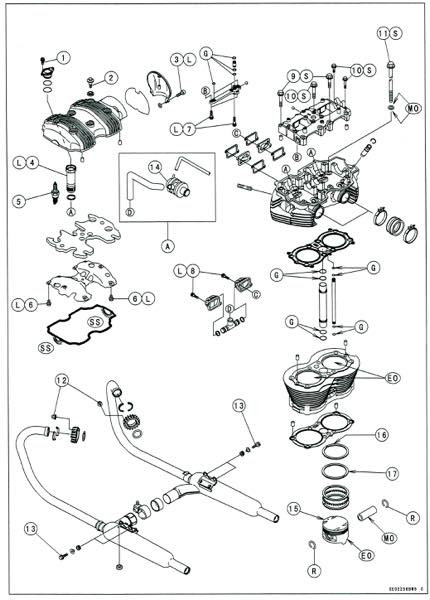

シリンダーヘッドからシリンダーを経てクランクシャフトの位置関係を見る。ベベルギアの関係でクランクケースからヘッド部分へのシャフトトンネルが、かなり外側にあるのがわかる。バイク史を見てもこの形式は部品点数が多くなるためと調整が難しいとみて、最も長期にわたり採用したのは、イタリアのドゥカティ製シングル&Lツイン系ぐらいで、30年あまり続けられた。

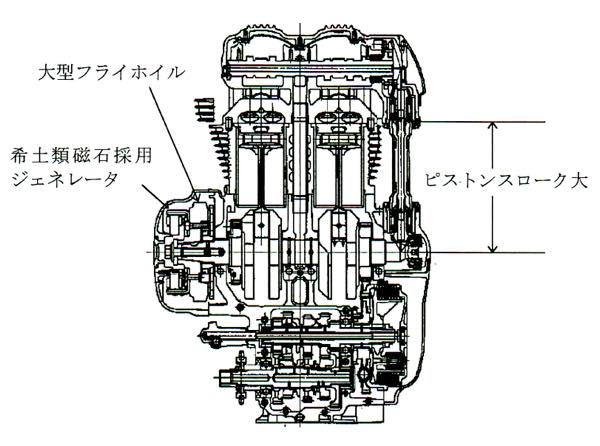

エンジン設計は当時の最新技術を駆使したもので、全プレーンメタル支持の円形クランク+組立式コンロッドを組み、両側に歯切りギアを圧入している。ベベルギア側からはオイルポンプ+クラッチギアへ、ジェネレーター側からはバランスギアを駆動するようになっている。クランクシャフトのフライホイール効果はW1系ではクランク自体に錘を持たせていたが、W650ではジェネレーター側フライホイール壁を厚くして、その役割をさせている

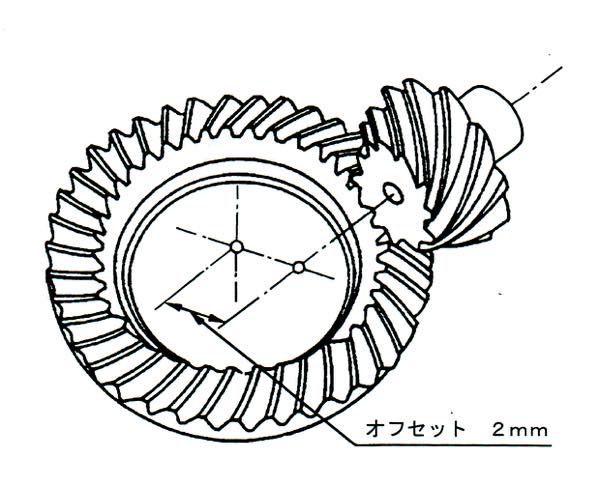

カムシャフト・ベベルギアはギア軸を2mmオフセット=ズラした「ハイポイド」式で、多くは自動車のデフレンシャルに用いられる。オフセットゼロよりも噛み合い率が高いため、大きな負荷にも対応できる、米国で開発された方式。カワサキのZ1300やZ1000ST、Z1000GTRなどのデフ技術が、W650のベベルシャフトに生かされていることになる。歯切りには専用のギア工作機械が要るため、シャフト駆動を自社生産していたカワサキならではのメカといえよう。

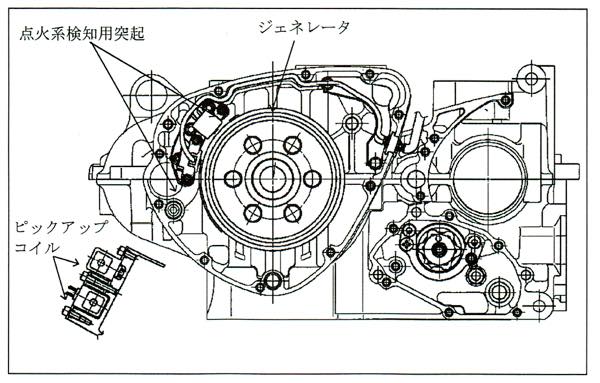

ベベルギアと反対側は三角形のケース内に発電用ACジェネレーターと点火センサー部を内蔵する。ジェネレーター出力は250Wほどとされ、ユーザーの声では、グリップヒーターなど電力を使うアクセサリー使用の際には電流調整式でない製品を取り付けると充電不足になることもあるというから、各種の電装品追加については、注意を払う必要がありそうで、灯火系は最新のLEDにしたほうがベターといえるかもしれない。

内部の具体的な配置図。W1の場合は別体の筒型DC=直流ジェネレーターの端部にポイントや進角用ガバナーなどが内蔵されていた。W650ではカット模型画像でわかるようにAC=交流ジェネレーターのフライホイル部にセンサーが組み込まれ、クランクケース側のピックアップコイルで点火時期を拾う近代的方式になっている。

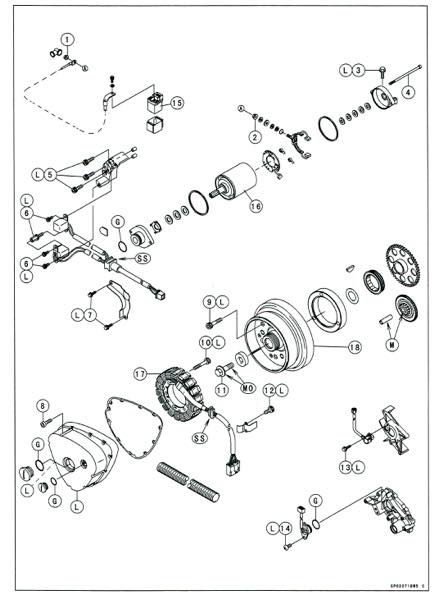

AC=交流ジェネレータの⑱フライホイル、⑤点火センサー、⑯セルモーターなどの電装パーツ類の構成図。日本車であるため、こうした部品の耐久性は絶対的で、海外レポートでも「1960年代トライアンフと同じようなスタイルでありながらも、故障などしないのが特徴である」というようなことが述べられていた。

吸入系の画像、キャブレタはケーヒンCVK34の34mmボア、ジェット類はメイン118、パイロット35、エアー80で、アイドリング回転数は850~950rpmとやや高めに設定。ヘッドのカット部から気筒あたり2本時ずつの排気バルブがみえる。

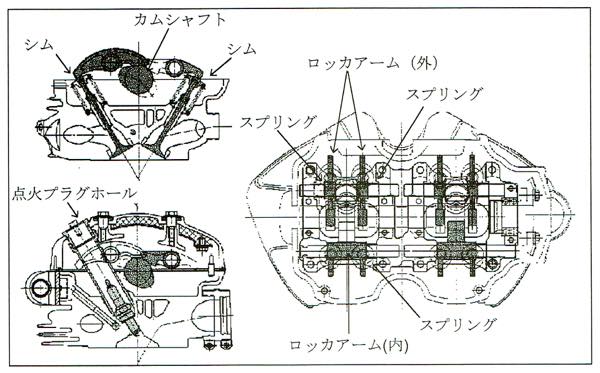

さらに詳解するためのヘッド部分の構造図である。左上はバルブとロッカーアーム、カムシャフトのレイアウト。ロッカーアームとバルブ間にはクリアランス調整用のシムが入っている。新車時は厚み2.50mmだが、調整用に20種が用意されている。左下はヘッド奥に配置されたプラグホールでブラグは10mmのNGKのCR8E、デンソーのU24ESR-Nが標準。右は上から観たロッカーアーム配置と形状。シリンダーヘッドのフイン形状は英国車トライアンフのものと似通っていることがわかる。

サイレンサーはWの伝統を重んじたのか、W3的な形状を踏襲した、いわゆるキャブトンタイプと呼ばれるもの。エンジンのパワーは72×83mm、675cc、圧縮比8.6から50ps/7000rpm、5.7kg-m/5500rpmで、W1と同等と判断できるが、スムーズな乗り味となっている。

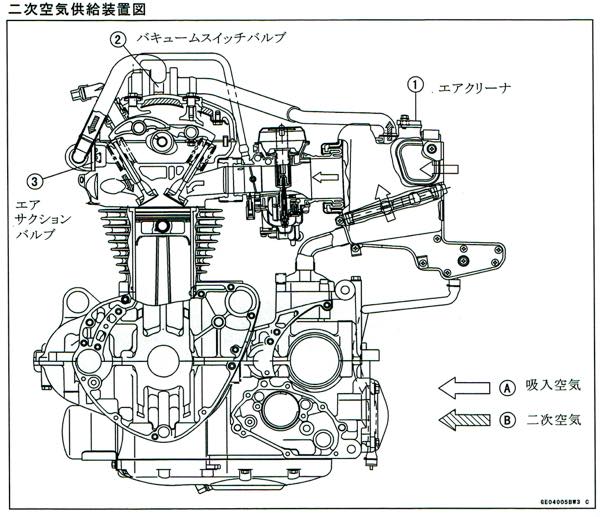

エンジン部各種パーツ一覧。国内向けにおいて初期のA1、C1モデルにはAおよびC、Dのバキュームスイッチバルブ関係の部品が取り付けられていない。欧州向けA1(米国向けはA2から出荷)には装着されていた。国内向けはA2の出荷はなく2001年A3、C3以降の車両から取り付けられて出荷された。

国内向けのW650A1のヘッド前部に2個着くパーツ名称は単に「シリンダヘッドキャップ」だがA3以降は「エアサクションバルブキャップ」となりヘッド内に負圧リーフバルブがつき、カバー中央からヘッド上部−エアクリーナへのホースがセットされる。

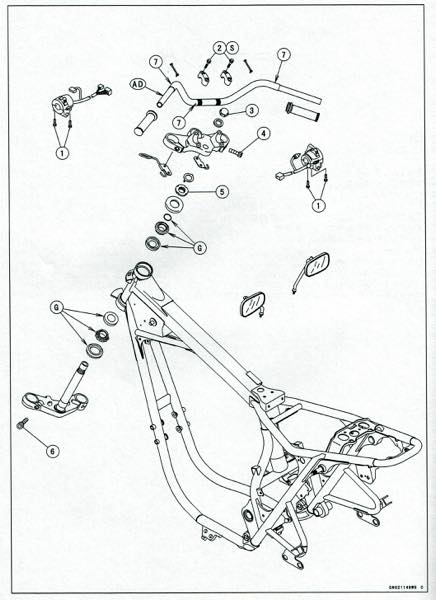

ハンドルバーは2種あり、AおよびD系には905mm幅アップタイプを採用。CおよびE系には780mm幅のコンチネンタル(欧州)タイプが選択できた。ハンドルマウント部は25.4mmで、これはハーレーの1インチと同じ太さであるが、1950年代のトライアンフに合わせたもので、デザイナーの本気度を感じさせた。

燃料タンクは15リッターだったが、エンジン出力が48ps/6500rpmと中速域重視の乗りやすくなる2006年の6型以降は14リッター入りとなっている。ニーグリップラバーは1950年代トライアンフのように厚手のラバーを採用して、英国では好評であった。

ハンドルバーのスイッチ部分は、国産車でおなじみの8分の7インチ=22.5mmに細められた凝ったハンドルバーに組み込まれている。スイッチ類の配置はカワサキ車の標準的なもので、現在も新品部品の入手が可能である。

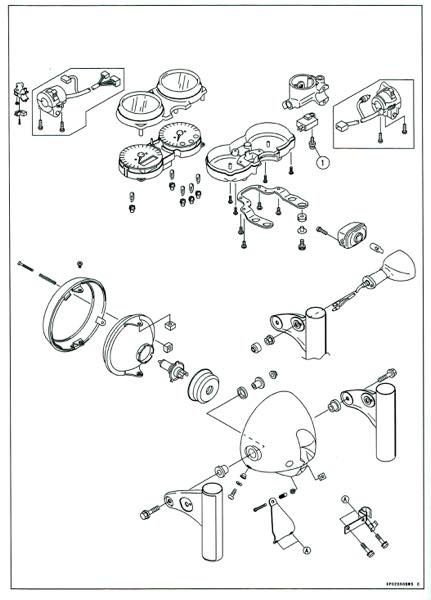

1980年代から90年代におけるバイク用パーツ群の大きな変化は「電子式メーター類の採用」であろう。スイッチオンでメーター指針が目一杯作動して戻ることは、1970年代マシンのメーターではなかったことだ。しかもW650の場合は英スミス製をほうふつとさせるメーター盤のデザインで、これも海外では好評である。

メーター類の実際の構造をみてゆくと、1970年代までの英国製スミスなどは速度計+回転計など、別々のメーター個体をボディパネル内で組み合わせていた。W650になると完全な一体基盤で生み出されているが、分解は比較的楽なのが特徴。W1のようにカシメを外す手間がいらない。バルブはT5ウエッジ球=直径5mmサイズの12V2W。LEDにすると消費電流は半分程になるようだ。ヘッドランプはH4のハロゲン12V60/55W。ヘッドライトボディはプラスチックス製で、W650は金属パーツにこだわったので、海外でもこれには意外さを感じたようだ。

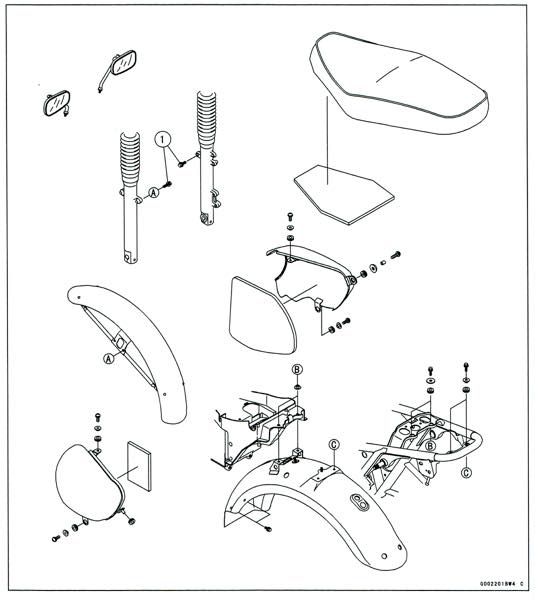

フロントフォークは細身の39mmでエストレアなどと同じサイズ。W3が36 mmなので剛性は充分のはずだが、トライアンフは43mm径なので、比較テストされた海外のレポートでは、ブレーキも含めて評価はまずまずであった。フロントフェンダーなどのデザインは英国車というより日本車的である。

カワサキでは1972年の900Z1以降、サイドカバーなどにはモールドプラスチックスを用いてきたが、W650ではサイドカバーに鉄板プレス製を採用して世間を驚かせた。シートベースはさすがに鉄板フレームとはいかなかったが、クラシック感のある取り付け方式だった。

シートのフォルムはまさに1960年代の、そのものである。造りも白いパイピングが施されており、英国車感は最新のトライアンフよりも格段に高い、とレポートされた。

シート下にはツールバッグやU字ロックが収まる。二輪ETCが普及してからはU字ロックの場所にはETC機器を収納することが多いようだ。ツールバッグ内は8×10、10×12、14×17、19mmスパナ、スポークレンチ、プライヤ、27mmボックスエンド、16mmソケット、5mmアレン、2、3番プラスドライバ先端、ドライバ柄に加えてチューブ入りケミカルとしてスリーボンドの#1000、#1211、#1216ガスケットなどが収められている。

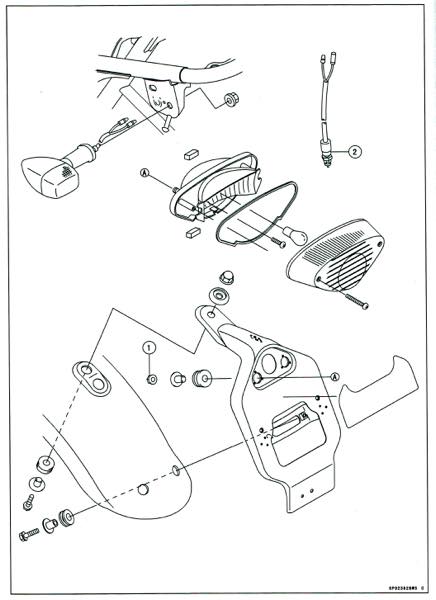

リアエンド部分の構成とパーツリストからの画像比較。テールランプブラケットは鉄板製でWの伝統を踏襲する。テールレンズもW系のフォルムに沿ってデザインされているのがわかる。テール球は12V21/5Wの一般タイプだが、レンズがタッピングビス止めなので適度な力で締めないとネジ切ってしまう。

ターンシグナル本体は250バリウスとの共通部品。球は特殊サイズともいえるT13ウエッジ球=13mm径12V15Wで、レンズはプラスの3×14mmタッピングビス1本で止められているので、適度な力で締めないと回しきってしまうので、これも注意が必要。

2001年の第37回東京モーターショーで公開された、カワサキによるスクランブラーW650TTともいえるマシン。W2TTをほうふつとさせるモデルであるが、デザインスタディのみで市販化は考えなかったそうである。当時流行のフラットキャブ+K&Nパワーフィルターで多少はチューンされていたのであろう。

中型免許所有者用向けに量産化されたのがEJ400AことW400で2006~08年まで生産。エンジンのパワーはボアは変わらずストロークを34mm縮めた超ショートストロークで72x49mm、399cc、圧縮比8.6から29ps/7500rpm、3.0kg-m/6000rpmを発揮する。ただし車体ベースはW650のため車重は193kgもあり、27psのSR400よりも加速性能では不利だったが、大型自動二輪車そのもののフィーリングを味わえるので、W400ファンはけっこう多い。

カタログでは「女性向き」をうたったが、車重が重いので、乗り慣れないとけっこう大変だったと思える。

W650の生産中止が2008年9月にあり、2年ほどの開発期間を経た2010年10月に欧州で公開されたW800燃料噴射モデル。2011年2月から国内向けにラインナップされたが、SR400が先行的に燃料噴射を採用したので、Wにも採用されるのではと期待され、排気量アップで登場した。排出ガス規制に適合させたエンジンは、ボア5mm拡大した733ccで48ps/6500rpm、6.3kg-m/2500rpm。トルク重視の設計で極めて乗りやすいマシンに仕上げられての登場だった。

W800のグッズとして作られたマウスパッド。W800のカタログ画像を用いたもの。カワサキはW650以降、各種の専用グッズを製作している。

W800には標準仕様に加えて数多くの「SPECIAL」「CHROME」「BLACK」「LIMITED」「FINAL」と称する各種の「EDITION」モデルが存在した。上は2011年の第42回東京モーターショーで公開された「W800 Special Edition with Accessories」。上は「Café Style」と呼ばれる参考出品車で、カウルとシートが変更されている。下はベースになったW800。

欧州でのカスタムW800の例。ツインモデルゆえにアメリカの「ダートトラック」マシンをイメージしたマシン。日本では車体を低くしたボバータイプ(フェンダーをボブカット=短くした)W系が一部マニアに人気がある。

2011年のパリショーに展示されたW800のスクランブル&ダートトラッカーイメージのマシン。シートをダートトラック風にして、エキゾーストはTTタイプといったカスタム。リアサスペンションは柔らかめのものに換装されている。

W650が発売されると日本ではW1SA同様にサイドカーを装着する例が多く見られた。装着するサイドカーはW1SA純正スタイルの太陸モータース製や画像のような英国ワトソニアン製が多かった。画像のマシンは第14回でメグロSGTユーザーだった四国松山の「バイクハウス阿部」の阿部孝光が手がけたもの。