トヨタ博物館はクラシックカーの魅力を多くの人に知ってもらい、それを楽しむ文化を育てるために、1989年のトヨタ博物館創立の翌年から、クラシックカー・フェスティバルを開催している。当初は愛知県のみの開催であったが、2007年から東京でも毎年開催され、今年は記念すべき10回目が11月26日(土)に明治神宮外苑 聖徳記念絵画館前で開催された。

今年は参加車両102台に加え、トヨタ博物館のコレクションから10台が参加して、好天に恵まれ、鮮やかに黄葉したいちょう並木の中を走り抜け、仲間同士クルマ談議に花を咲かせるなど、楽しい一日であった。今回はその様子と、いくつかのクルマについて当時のカタログをファイルから引き出してみた。

おびただしいカメラの放列の中、開会の挨拶をするトヨタ博物館の布垣直昭館長。

パレードを先導するトヨタ博物館所蔵の1960年トヨペット クラウン RS21型。

今年は旧い順にスタートで、先頭の1931年フォード モデルAはクランクハンドルによるエンジン始動を披露した。ケッチン(逆回転)を喰らうと指を骨折する危険があるので、親指を外してハンドルを握り、思いっきり回せ、と教わったものだ。

1938年17型ダットサン。ダットサン車の需要は旺盛であったが、1937年7月の日中戦争勃発以降、資材の配給が制限され、1938年8月、商工大臣通達によって、わずかのトラックと軍・官庁用の乗用車のほかは、乗用車の製造は禁止状態となり、戦前最後のダットサンとなった。カタログのコピーも「非常時克服の理想的小型自動車」「ガソリン節約の国策に順応してダットサンの御使用をお薦め致します」など,戦時を反映したものであった。フェートンの価格は2300円。日本銀行の「明治以降 本邦主要経済統計」によると、1939年の二人以上勤労者世帯の1カ月の平均収入と支出は、収入115.42円、支出97.31円で、貯蓄純増は8.87円とあるから、マイカーを持つことは夢のまた夢であったことが想像できよう。

雲一つない快晴の絵画館前をスタートするパレード参加車を見守るファンたち。わが国のクルマ文化が着実に育ってきたことを実感できる。

毎年実施されてきた、乗車して記念撮影ができる「記念乗車撮影」にはサンダーバード、ディーノ、エドセルの3車が供された。

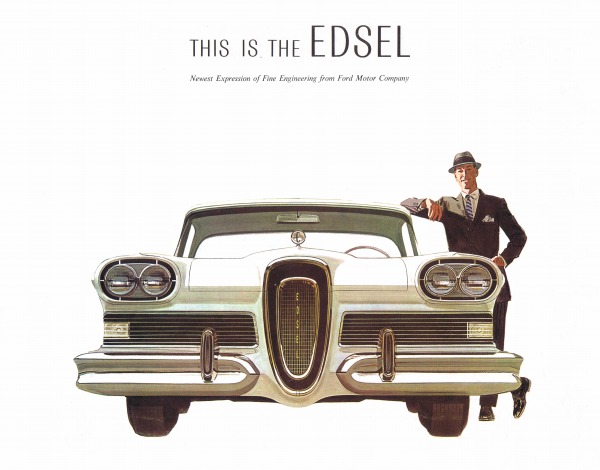

1958年型エドセル サイテーション コンバーティブル。GMはシボレー、ポンティアック、オールズモビル、ビュイック、キャディラックの5ブランド。クライスラーもプリムス、ダッジ、デソート、クライスラー、インペリアルの5ブランドを持つのに対し、フォードはフォード、マーキュリー、リンカーンの3ブランドに過ぎなかった。そこで、フォードとマーキュリーの中間に位置する新しいブランドとして設定されたのが1958年型エドセルであった。サイテーション コンバーティブルはエドセルで最も高価(3766ドル)なモデルで生産台数は930台であった。しかし、エドセルの個性的な姿は市場に受け入れられず、1959年11月、生産を中止してしまった。1960年型の生産台数はわずか2846台であった。

上の2点は1958年型エドセルのカタログで、表紙とサイテーション コンバーティブル。

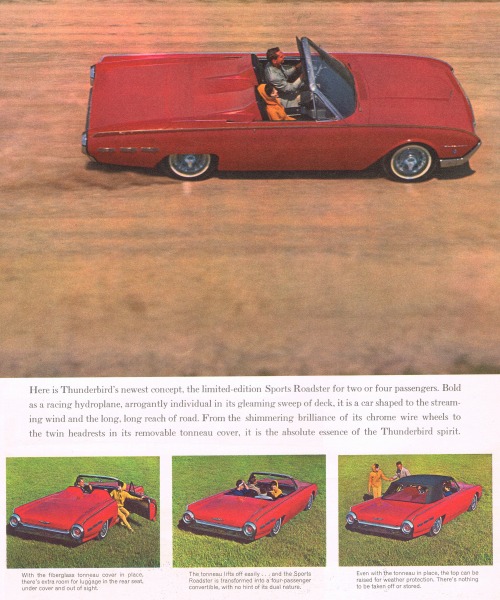

1962年型フォード サンダーバード。1961年型でフルモデルチェンジされ、砲弾型のボディーをまとった3代目となった。1962年型はマイナーチェンジであったが、これは新設されたスポーツロードスターで、ツインヘッドレストを備えた脱着可能なファイバーグラス製トノーカバーでリアシートを隠し、初代の2シーターの雰囲気を演出している。サンダーバードの中で最も高価で5439ドルであった。

上の3点は1962年型サンダーバードのカタログ。一番下はスポーツロードスターで、2シーターまたは4シーターとして使えた。トノーカバーを装着した状態でもソフトトップは使用可能であった。

1973年ディーノ 246GTS。ピニンファリナデザインの美しいクーペボディーをまとったディーノ 246GTは1968年春登場したが、スパイダーバージョンの246GTSは1972年ジュネーブ・モーターショーでデビューした。2419cc V型6気筒195馬力エンジンを積み、最高速度は245km/h。

上の2点はディーノ 246GTSのカタログ。2ℓ V6を積んだディーノ206GTがアルミボディーをまとっていたのに対し、246GT/GTSは量産を前提としたスチールボディーであった。

1966年に茨城県矢田部の自動車高速試験場においてスピード記録に挑戦したトヨタ2000GTのレプリカ。

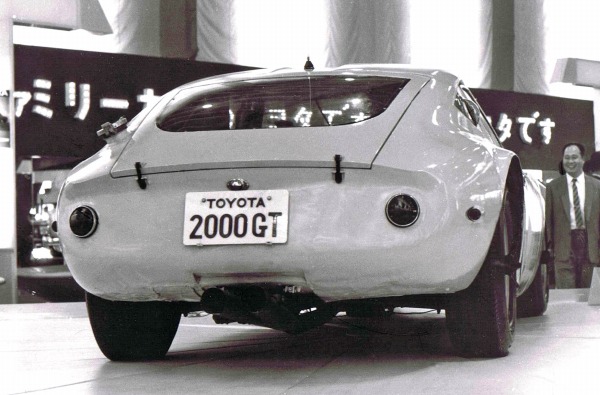

上の2点は1966年に東京・晴海で開催された第13回東京モーターショーに展示されたトヨタ2000GTスピード記録挑戦車。矢田部のFIA公認コースにおいて、運悪く台風28号の影響で、雨、風という悪条件のなか、3昼夜、連続78時間、平均速度206.18km/h、走行距離2942周、1万6000kmを走り抜け、3つの世界新記録(排気量制限なし)と、13の国際新記録(クラスE・排気量1500~2000cc)を樹立し、欧米との技術格差が歴然とあった時代に、世界を驚かせた快挙であった。

映画「007は二度死ぬ」(1967年公開)の中で、イギリス情報部の諜報員ジェームズ・ボンド用につられたトヨタ2000GTのオープンバージョン。映画を見た世界中の人々は、日本車に対して持っていたイメージを変えたのではないだろうか。

上の2点は第13回東京モーターショーに展示されたボンドカー。2台製作されたと言われる。

これも第13回東京モーターショーに展示された2000GTのシャシー。

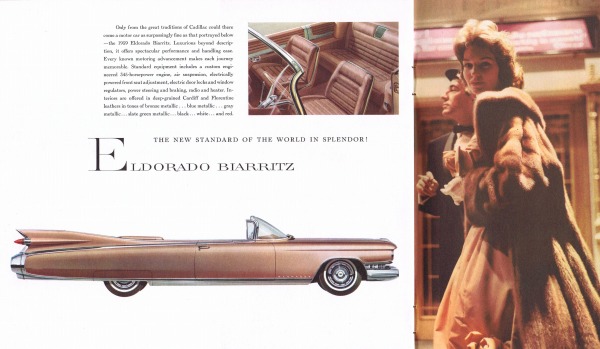

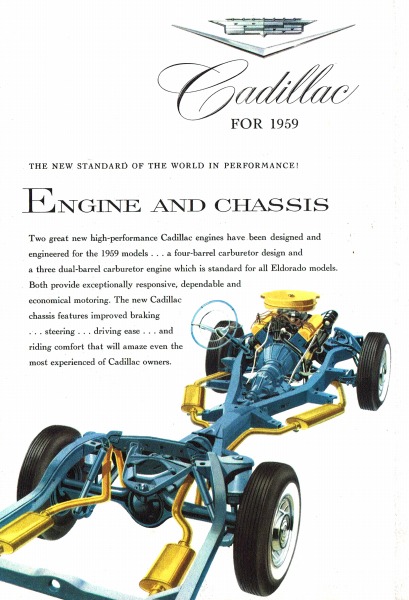

これもトヨタ博物館が持ち込んだ、1959年型キャディラック エルドラド ビアリッツ。1948年型でキャディラックが初めて採用したテールフィンは、世界中のクルマのデザインに取り入れられたが、ご本家キャディラックも1959年型でフィンの高さは最高潮に達した。しかし、1960年代に入るとテールフィンの流行は忘れられていく。

上の2点は巨大なテールフィンを誇示した1959年型キャディラックのカタログ表紙とエルドラド ビアリッツ コンバーティブル。ホイールベース130in(3302mm)、全長225in(5715mm)の巨体に、390cid(6391cc)V型8気筒345馬力のエンジンを積み、価格は7401ドル、生産台数は1320台であった。

1959年型キャディラックのシャシー。X型フレームにエルドラドにはエアサスペンションが標準装備されていた。

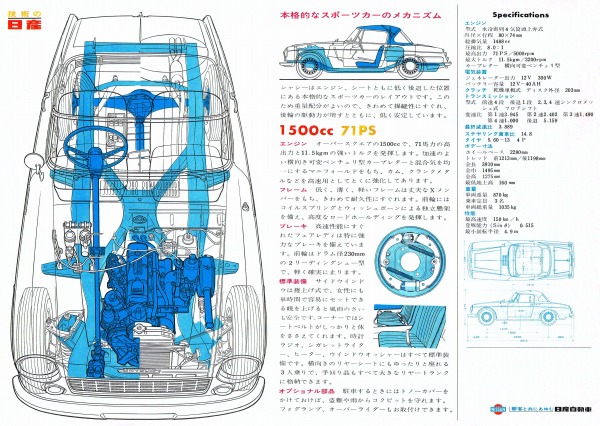

これもトヨタ博物館所蔵の1963年ダットサン フェアレディ SP310型と後方は1959年モーリス ミニ・マイナー。SP310型は、わが国初の本格的スポーツカーとして1962年10月に発売され、当初はセドリックに搭載されていたG型1488cc直列4気筒にSUタイプのキャブレター1基を付けた71馬力エンジン+4速MT(1速はノンシンクロ)を積んでいたが、1963年6月にはSUタイプのツインキャブ+圧縮比を8.0から9.0:1に上げて80馬力に強化し、同時にトランスミッションもクロースレシオの4速MT(1速はノンシンクロ)に換装されている。価格は初期のシングルキャブ仕様が85万円、ツインキャブ仕様は88万円であった。

上の3点はSP310型最初のカタログ。フレームは1959年7月に発売されたブルーバード310型のフレームをベースに、Xメンバーを追加して補強したもので、サスペンションはフロントがダブルウイッシュボーン+コイルスプリングの独立懸架、リアは半楕円リーフ+リジッド。ブレーキは前後ともドラム。フェンダーミラーは右側のみ。

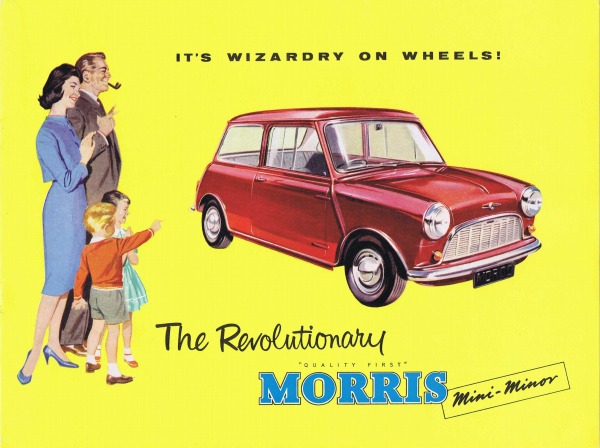

上の2点は1959年8月、オースチン セブンと同時に登場したモーリス ミニ・マイナー最初の本カタログ。「魔法のクルマ! 革命的なモーリス ミニ・マイナー」はトルコ生まれの天才的な自動車設計者/製作者であったアレック・イシゴニス(Alexander Arnold Constantine Issigonis)の設計によって誕生した。しかも、1956年に勃発したスエズ動乱に端を発した石油危機によって、当初の計画を前倒しして登場している。発売当初は英国庶民の反応は冷ややかであったが、皮肉にも、ミニの革命的なパッケージングと先進性に気づき、最初に飛びついてきたのは最も保守的だと思われていた王室や貴族階級などであった。これを知った会社役員や高級管理職が続き、やがてあらゆる階層の人々に評価されるようになっていった。そして、ポール・スミス、マリー・クワント、ビートルズ、エリック・クラプトンなどの著名なアーティストたちに愛用されると、単なる大衆車ではない特別の存在となっていった。ミニの名を世に広めた功績の一つに、モータースポーツでの活動がある。特にモンテカルロラリーでの活躍は目を見張るものがあった。

モーリス ミニ・マイナーのカタログの一頁。「エンジンを東西(横置き)に積んだ、世界で最も刺激的なクルマ」とうたい、全長3.05m、全幅1.4mのわずかなスペースで広い車室を得たパッケージングの素晴らしさを訴求している。ミニシリーズは改良を加えながら2000年まで生産され、生産台数は総計537万8776台に達した。

これもトヨタ博物館所蔵の1967年ホンダ N360。1966年に東京・晴海で開催された第13回東京モーターショーで発表され、翌1967年3月に発売されたホンダ初の本格的な量産型軽乗用車。

上の3点はホンダN360最初のカタログ。ミニに近いパッケージングで当時の軽のなかで最大の居住空間を確保し、ホンダが得意とする二輪車用エンジンをベースに開発された、354cc強制空冷4サイクル2

気筒OHC 31馬力/8500rpm(リッター当たり88馬力)を積み、0 - 400m加速22.0秒、最高速度115km/hの俊足を誇り、競合他車の性能向上を促すけん引役となった。

ホンダN600のアメリカ向け英文カタログ。N360は600cc 36馬力/6000rpmエンジンを積んで、街乗り用としてアメリカにも輸出されていた。カタログのコピーは「You have to drive it to believe it」であった。

トヨタ博物館所蔵の1960年クラウン。パレードの先導車を務めた、1955年に登場した初代クラウンの改良型。1955年にクラウンが登場したとき、ああ、日本もやっとこんなクルマが造れるようになったんだと感激したのを覚えている。わが国の乗用車らしい乗用車の元祖と言えよう。

上の3点は1960年トヨペット クラウンのカタログ。フロントサスペンションはダブルウイッシュボーンタイプの独立懸架で、ボールジョイントが採用され、キャブレターにはオートチョークが組み込まれ、オーバードライブが装着されるなど、「わが国初」の仕掛けが織り込まれていた。

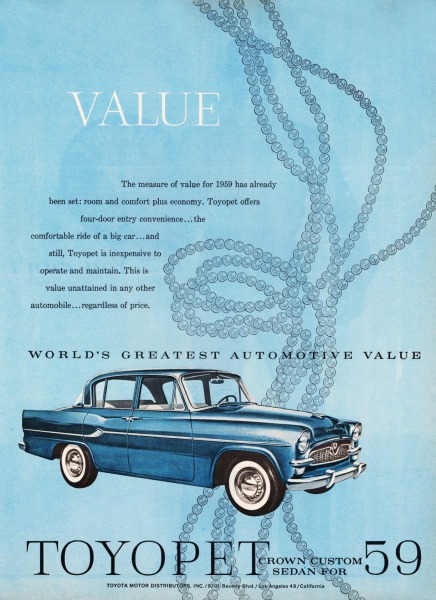

トヨペットクラウンはアメリカにも輸出され、これは1959年の広告。

以上はすべてトヨタ博物館の所蔵車であったが、ユーザーのクルマの中で、日本で初めてお目にかかったクルマ2台を紹介したい。

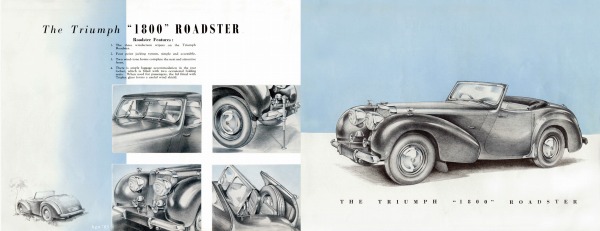

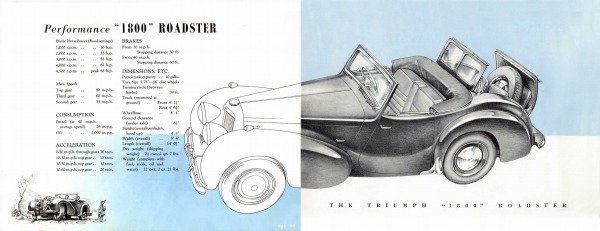

上の2点は1947年トライアンフ 1800 ロードスター。第二次世界大戦でドイツによる空爆で甚大なダメージを受けた英国であったが、1945年5月7日にドイツが無条件降伏すると直ちに復興に向けて立ち上がり、1946年3月にロードスターとサルーンを発表した。しかし、最初の年は戦後の混乱で資材が思うように調達できず生産は低迷したという。ロードスターは1946~48年にかけて2501台、同時に発売されたサルーンは1949年まで継続され4000台生産されている。ランブルシートにじっと見入るひと、同好の士の語らいは尽きることを知らない。

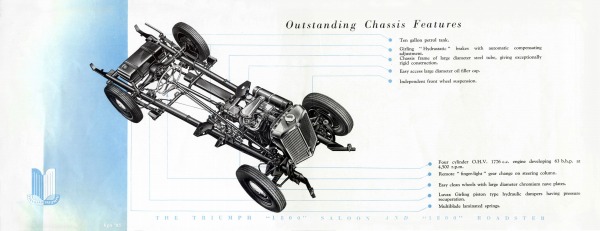

上の3点はトライアンフ 1800 ロードスターのカタログ。1776cc直列4気筒OHV 63馬力エンジン+4速MTを積み、サスペンションはフロントが横置きリーフスプリングによる独立懸架、リアは縦置きリーフスプリング+リジッドアクスルで、フレームがアクスルの下に位置するアンダースラング方式を採用して車高を下げている。シートは3人掛けで、シフトレバーはステアリングコラムに付く。後部にはランブルシートが装備されて2人が乗ることができる。チューブラーフレームが採用されているが、戦後の混乱期で適当な鋼板が入手難であったためと言われる。サイズはホイールベース108in(2743mm)、全長175in(4445mm)、全幅63.5in(1613mm)。最高速度78mph(125.5km/h)であった。

1950年型ハドソン カスタム コモドア エイト 4-ドア セダン。カスタム コモドアは最上級シリーズで、ほかにスーパーと廉価版のペースメーカーシリーズがラインアップされていた。コモドアには6気筒エンジンも設定されていたが、この個体は最強の254cid(4162cc)直列8気筒Lヘッド128馬力スーパー・エイトエンジンを搭載している。ホイールベース124in(3150mm)、価格は2366ドルであった。

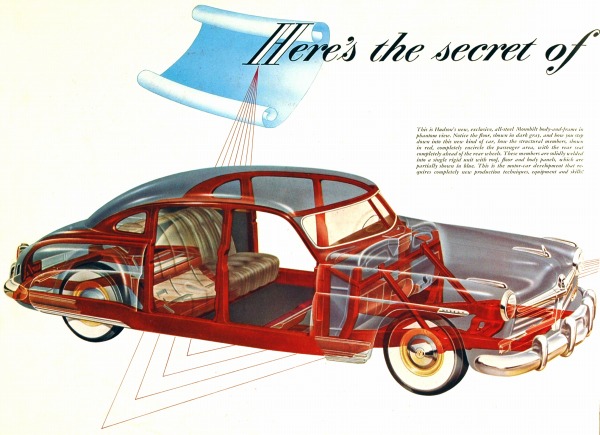

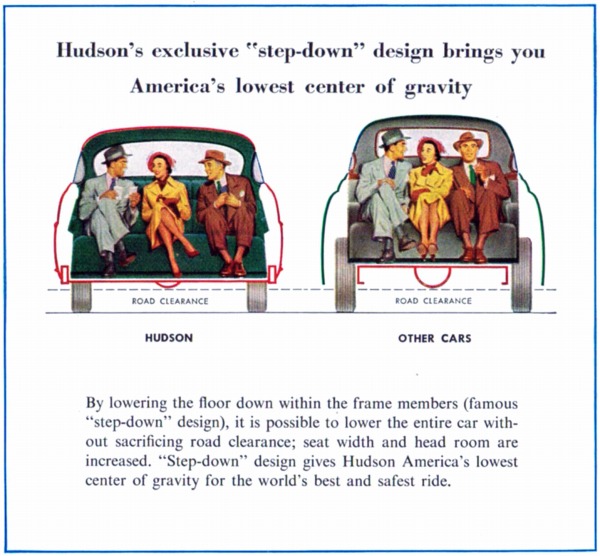

上の2点は1950年型ハドソンのカタログ。1948年型から採用した新しい「ステップ・ダウン」方式は、広く、乗心地よく、そして安全だと訴求している。

上の2点は戦後初めてフルモデルチェンジされた1948年型から採用された「ステップ・ダウン」デザインの解説。全鋼製「モノビルト(Monobilt)」ボディー・フレームの透視図で分かるように、ペリメーターフレームのサイドメンバーの内側にフロアパンを落とし込んだ構造で、サイドメンバーは後輪の外側を後方に伸びている。サイズとカッコ内に1947年型との比較を示すと全長5271mm(+3mm)、全幅1957mm(+110mm)、全高1524mm(-222mm)、ホイールベース3150mm(+76mm)で、特に全高を他社と比較しても、ビュイックより178mm、クライスラーより152mm、マーキュリーより102mm、スチュードベーカーより51mmほど低く、しかも最低地上高は203mmで他車と同等であった。当時のアメリカ車の中では最も低重心のクルマであった。ただし、モノコックボディーではあったが、強固なメンバーを多用していたため重量は重く、スーパーシックス4ドアセダンで比較すると1947年型の1411kgに対し、1588kgと177kgも重くなっていた。

これは「ハドソン ドライブ・マスター」の説明。まだトルクコンバーターを使ったATが広く普及していなかった時代、ハドソンが1942年型からオプション採用を始めた、クラッチとMTの操作をバキュームによって作動させるセミATで「ハドソン ドライブ・マスター」と呼ばれた。ユニークなのはインストゥメントパネルのセレクタースイッチによって3通りの操作方法が選択できた。「HDM」を選び、シフトレバーをハイギア(3速)に入れてアクセルペダルを踏み込むと2速から発進し、シフトアップしたいときにアクセルを少し戻すと自動的に3速にアップした。ブレーキを踏んで車速が一定のところまで落ちると自動的に2速にシフトダウンされる。シフトレバーを1速、2速あるいはリバースに入れたときには変速はされない。「VAC」を選ぶと、シフトレバーの操作だけで、クラッチはバキュームによって自動的に作動する。セレクターを「OFF」にするとクラッチとシフトレバーによるマニュアル操作が可能であった。マニュアルが好きな人のためとあるが、システムが故障したときの保険であろう。

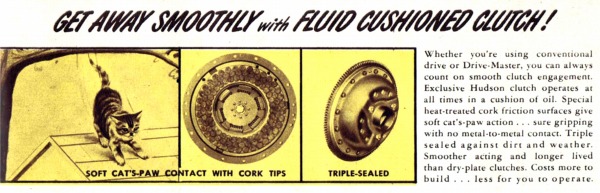

これもハドソンの特徴であった「フルード・クッションドクラッチ」。クラッチシステムを密閉してオイルを充填した湿式クラッチで、クラッチフェーシングには特殊加工したコルクが使われていた。この湿式クラッチは1910年型から採用されていた。

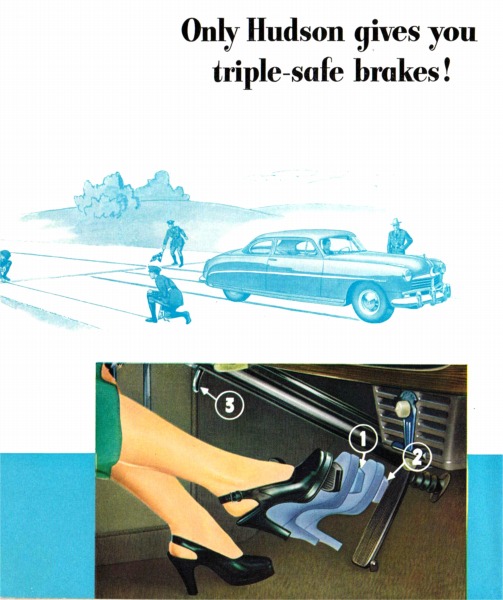

これもハドソンが特許を持っていた仕掛けで、油圧ブレーキが油漏れを起こしてもノーブレーキにならず、さらにブレーキペダルを踏み込むと後輪にメカニカルブレーキが作動する二重安全機能を持っていた。それにサイドブレーキを加えて「トリプル・セーフブレーキ」と称していた。この仕掛けは1936年型から採用されていた。

パレードに出発した参加車はいちょう並木で大渋滞に巻き込まれていた。おかげでゆっくり黄葉を楽しむことはできたが。クルマは1970年シボレー コルベット、スバル R2、ダットサン サニークーペ、ニッサン グロリア スーパーデラックスと続く。

クラシックカー・フェスティバル in 神宮外苑の開催に先立ち、1週間前の 11 月 19 日(土)に、東京のMEGA WEBで、東京での開催 10 周年を記念して車を文化として発信していくため、また、より幅広い人々に興味を持ってもらう目的でトークイベントが開催された。「愛すべきクルマ - 文化としてのクラシックカーの愉しみ」と題し、グッドデザイン賞など多数受賞し、家電、文具、自販機など幅広く活躍する柴田 文江氏と、8月にオートモビルカウンシルを開催したカーグラフィックの加藤 哲也社長を迎え、進行役のトヨタ博物館の布垣直昭館長と共に自動車文化について熱いトークが行われた。