みなさんは車のトランクやカーゴスペースをよく使われますか? 私の愛車は現在トヨタカローラスパシオ(2002年型)ですが、年1回の名古屋-鹿児島往復、年数回の週末DIYの資材運びのときにしっかり使っています。以前愛用していたマークⅡワゴンは汎用のルーフラックを簡単に取り付けられたので、足場パイプや角材などの運搬ができて便利でしたが、スパシオではそれができないのが難点です。

1. はじめに

さて、下の写真を見ていただきたい。

【写真01】ブラッセル(ベルギー)のスーパーマーケット駐車場(1988年)

今から25年近く前のブラッセルのスーパーマーケットの駐車場である。日本ではバックで駐車することが一般的だが、写真では頭から突っ込んでいる車が多い。買った物をトランクに積むからである。買い物の中には飲食用のペットボトル入りの水もあって、トランクの敷居が高いと積み降ろしが大変である。ベルギーに限らずヨーロッパではたいていのものは車に積んで持ち帰ることが一般的で、日本のような配達サービスは発達していない。日本では荷物を空いている座席に載せるのが普通だが、一部の国を除いてヨーロッパでは、そんな状態で車を離れると車上盗難の恐れが高いこともトランクに荷物を入れる理由だ。トランクの容量や使い勝手のよさは実用乗用車(シートを2列備え少なくとも大人4人が乗れる)には重要な要件のひとつだ。

実用乗用車とは、家庭用乗用車に必要とされる諸性能をバランスよく備えた車といえよう。その中でスペースについては、乗員用だけでなく荷物用にも十分確保されていることが評価の対象となる。ラッゲージスペースについて取り立てて語られることはほとんどないが、その歴史や、地域性、さまざまなアイデアには興味深いものがあるので実用乗用車の場合を中心にみていきたい。

かつて、モータースポーツの世界で、レース専用に開発され、レース以外には使い道のないクルマでも参加資格を満たすためにスペアタイヤを搭載し、定められた容量以上のラッゲージスペースを確保しなければならないカテゴリーがあった。レギュレーションの主旨はあくまでも一般道路で使用する上で必要とされる最低限の仕様・装備を求めることにあった。これはスペアタイヤとラッゲージスペースは実用性を語る上で必要なものとされていることのひとつの証明である。

【写真02】1967年当時グループ4クラスに属したフォードGT40 の1/18モデルカー(ジョエフ製) トランクスペースは再現されていない。

2. ビルトイントランクの出現からスリーボックスセダンの登場まで

ガソリン自動車が生まれたときの姿は人間の赤ちゃん同様裸同然であった。当然のことながら人を乗せて走れる必要最小限のもので構成されていた。ウインドシールドもドアも屋根もなかった。自動車がそれらしいオリジナルな形を整えたのは1910年代半ばである。2列シートを持つ乗用車は横から見たとき、エンジンルーム+キャビン(屋根なし)という構成で、キャビンの後ろにはスペアタイヤがあるか、何もないかであった。

乗用車の発達の過程を大衆車について観察すると、大雑把にいって、1910年代まではエンジン性能に余裕がないこともあって、車体の軽いオープンタイプが大半で、荷物を積むための配慮はなかった。1920年代に入ると、所得の向上、代替需要の出現、エンジン性能の向上、車体設計・製作技術の向上などから、大衆車のボディスタイルがオープンタイプからクローズドタイプへ移行した。

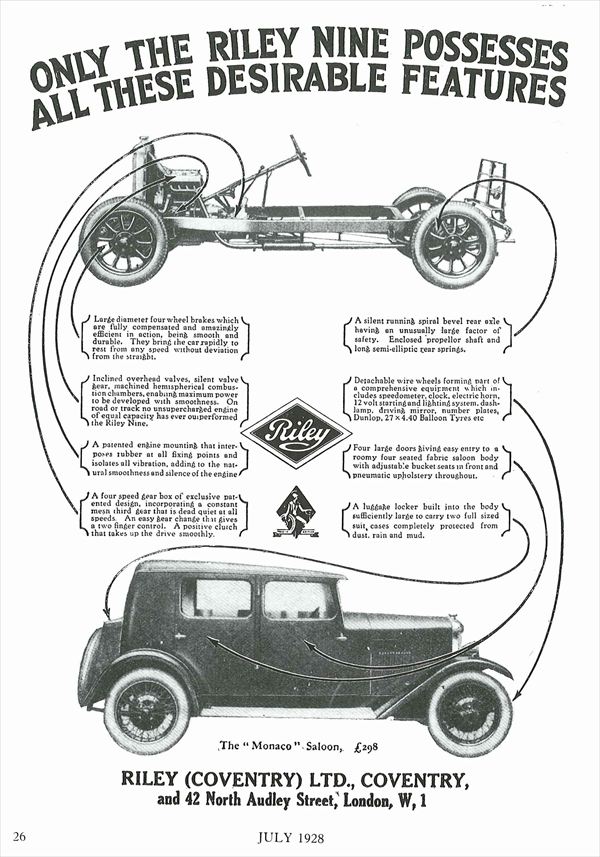

2列シートを持つ実用乗用車では、まず1920年代半ば頃から、車体後部にラッゲージスペースとして専用のトランクを搭載した車が見られるようになり、そしてじきにそれをボディと一体化したビルトイントランク(インテグレートトランクともいう)を持つ車が登場した。初期の例として挙げられるのはイギリスのライレーで、1926年に発表され、1928年から発売された。

その形態は旧来のボディに単純にトランクを付加したものであった。ライレーの広告ではビルトイントランクもセールスポイントとしてアピールしている。広告の中でビルトイントランクについては「ボディにビルトインされた荷物入れはふたつのフルサイズスーツケースが入る十分な広さで、ほこりや雨、泥から完全に保護されています」とある。余談であるが、1961年にライレーブランドから登場したミニ"エルフ"はミニを3ボックススタイルにしたトランク付きであることを特徴としていた。

【写真04】RILEY (COVENTRY) LTD., COVENTRY, ancl 42 North Audlex Street; London, W, 1

ライレーモナコの広告(1928年) 《「ADVERTIZING RILEY 1906-1968」より》

フランスでは1930年代初期にはビルトイントランクがオプションあるいは上級モデルに標準装備される形で普及し、それはトランクセダンと呼ばれた。

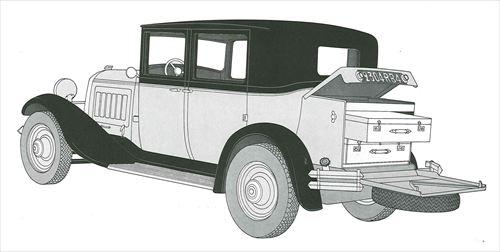

【写真05】シトロエンCGL (1932年)《「CARS OF THE THIRTIES AND FORTIES」NORDBOKより》

当初は上面だけ開くのが一般的だったが、このシトロエンの場合は、イラストのように後面(スペアタイヤ搭載部)まで開けられた。不思議なことに、このあと1934年に登場するシトロエンの意欲作トラクシオンアバンのトランクは当初外からの出し入れができなかった。

自動車の大衆化が先行していたアメリカでも1930年代に入るとビルトイントランクが現われ始めた。そして1934年になってクライスラー社が、新レイアウトのシャシーを持ったエアフローを発表し、ボディスタイルの過渡期を迎えた。

新シャシーでは、エンジンが前車軸上に搭載されており、これによりキャビンの位置が従来のものにくらべ前寄りとなり、結果的に後席の背後にスペースができて荷物を入れられるようになった。初のファーストバックスタイル車のひとつとされるエアフローの2ドアクーペではそこにスペアタイヤを格納し、トランクリッドも付けられたが、セダンの場合、スペアタイヤを外に背負わされたために荷物の出し入れは前述の初期のトラクシオンアバンと同様に後席背もたれを開けて行うという不便なものであった。

【写真06b】デソートエアフロー(1934年)

クライスラーが導入した合理的なシャシーレイアウトはたちまち他へ波及した。 1937年にはその後のスリーボックスセダンの基本形になったとされるキャデラック60スペシャルが現れた。それはランニングボードのないサイドボディ、ベルトラインで分割されたロアボディとグリーンハウスなどに加えてボディ後部に付き出たトランクを特徴としていた。スリーボックスのボディスタイルは当時のクーペに見慣れたものだったが、それがセダンにも現れたのである。サイドマウント(フロントフェンダー部)のスペアタイヤは従来のデザインにこだわる顧客のためのオプションであった。

3. スリーボックスセダンのトランクの実用性向上

トランクの実用性は広さ(容積)と使いやすさで評価される。広さは基本的にボディの構造と大きさ、燃料タンク位置、スペアタイヤの搭載位置/方法などで決まってしまう。使いやすさでは、空間のディメンション、ローディングハイト(トランクの敷居の高さ)と開口部面積、トランクリッドの開き角度が影響する。

ここで乗用車のボディ構造について触れておきたい。それはフレーム付き構造とフレーム無しの一体構造(モノコックボディ)に大別される。自動車の発達の過程において、ボディが木骨鋼板張りからオールスチール製に替わると、ボディ自体の剛性が上がったために、フレームを必要としない構造のボディが現れた。それを初めて採用したのはイタリアのランチアで1922年のことである。そしてそのメリットを活かして量産された最初のクルマは前述のシトロエントラクシオンアバンだ。ただ、ヨーロッパでモノコックボディが普及するのは1950年代以降で、主流を占めるようになったのは1960年代に入ってからであった。

モノコックボディは一般に、フレーム付きボディにくらべて軽量で、強度・剛性が高い。しかも車内スペースが広く、製造コスト的にも有利なことから小型実用車には最適の構造である。そのためヨーロッパや日本のように小型車中心のところでは積極的に採用された。

これら2種類のボディ構造の中間的なものとしてプラットフォームシャシーがあった。それはフレームとフロアパネルを一体化してフレームの役割を持たせたもので、その上にボディを載せていた。代表的な採用車種にフォルクスワーゲン(ビートル)、シトロエン2CV、ルノー4などがある。現在では実用乗用車のほとんどはモノコックボディを採用している。

フレーム付きシャシーまたはプラットフォームシャシーを持つボディでは、トランクの開口部を広く、敷居を低くするのは容易だが、モノコックボディの場合には開口部の広さはボディ剛性に直接影響するのでフレーム付きボディのようにはいかない。モノコックボディを採用し始めたときたいていのクルマのトランクは上面しか開かなかったが、材料技術の進歩や最適な構造設計ができるようになるとともに、しだいにローディングハイトは下がり、今では実用性を重視したセダンにはバンパーレベルから開くトランクが常識化している。

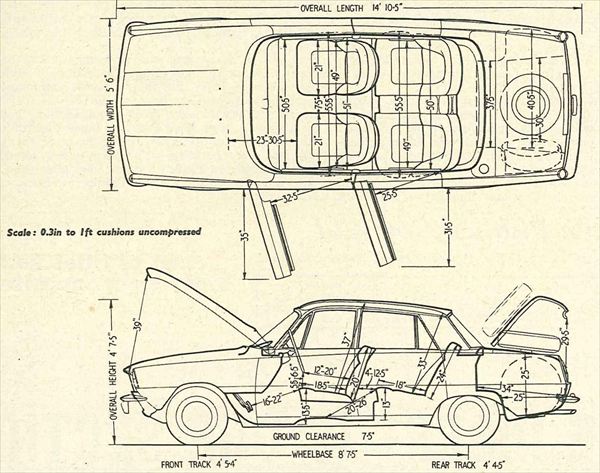

スリーボックスセダンのトランクでユニークな例は、3通りのスペアタイヤ搭載方法をもつローバー2000で、1963年秋に登場し、1976年まで生産された。

【写真09】ローバー2000 《「AUTOCAR」(30 September, 1966)》

スリーボックスセダンのトランクは初めキャビンから完全に独立していたが、現在ではトランクとキャビンの間の隔壁に開口部を設けているものがある。室内とつなげて長い物を積めるようにしたのは1949年型のデソートキャリオールが早い例である。日本では1955年に発売されたトヨペットマスターに用意されたが、これは担架を運べるように考えられたものだった。ラッゲージスペースを拡大する目的では1970年頃からツーボックスの軽乗用車に普及しだした。それは、絶対的な外形サイズが限られた中で必然的に採用されたものといえるが、やがてスリーボックスの小型車、中型車へも採用されていった。

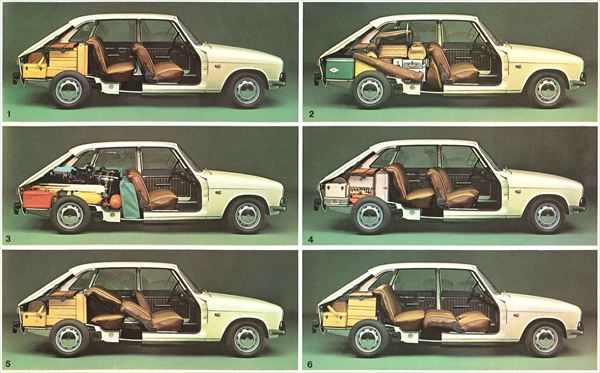

ヨーロッパでの同様のアイデアとしては1982年にアウディが新100でリアシートのセンターアームレスト部分だけを貫通式にしてスキー板などを積めるようにしたが、1988年にはBMWが新5シリーズでスリーボックスセダンとしては究極ともいえるトランクスルーシステムを採用するに至った。それは、ボディはスリーボックスセダンながらワゴンと同様の多様なシートアレンジができるものだった。なお、5シリーズにワゴンが用意されたのはこの世代からだ。

4.スリーボックスセダン以外の実用乗用車

まずステーションワゴンであるが、その原形は1910年代半ばにアメリカで現れた、フォードT型などのシャシーに架装されて「デポヘック(depot hack)」と呼ばれた貨客兼用車である。デポヘックは通称で、フォード以外のメーカーの車種でも同様のボディを架装したクルマはそう呼ばれた。

メーカーの正式設定モデルとしての初のステーションワゴンは1929年型フォードである。ステーションワゴンは基本となるセダンのルーフを延長してキャビンに荷室を一体化したもので、折りたたむことのできる後席により室内を乗員数や荷物の量に応じて多様に使うことができる。車種によっては屋根をセダンより高くしたり、ホイールペースやリアオーバーハングを伸ばしたりしてスペースを増やしているものもある。

【写真11】デポヘック(1914年式フォードT型) 《トヨタ博物館蔵》

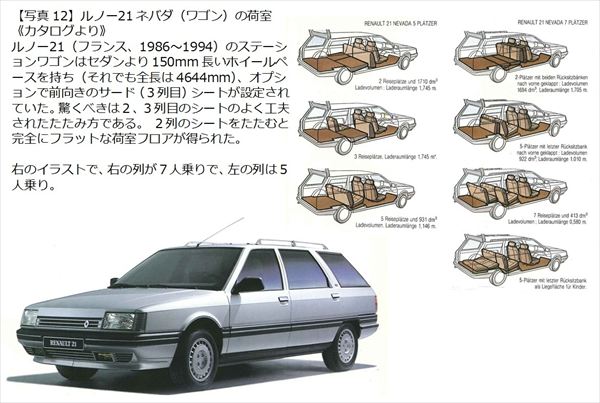

ルノー21(フランス、1986~1994)のステーションワゴンはセダンより150mm長いホイールペースを持ち(それでも全長は4644mm)、オプションで前向きのサード(3列目)シートが設定されていた。驚くべきは2、3列目のシートのよく工夫されたたたみ方である。 2列のシートをたたむと完全にフラットな荷室フロアが得られた。

フランス車は一般にスペースを稼ぎ出すということにおいては工夫を凝らしており、リアサスペンションはできるだけ室内に突出しないように設計されている。

ルーフからトランク部にかけての段(ノッチ)がなく、ルーフラインがボディ後端まで流れるようにのびているスタイルをファーストバック(fast back)という。ファーストバックという呼び方は1960年代半ばにフォードが使い始めて一般化した。それまではプレーンバックと言われていた。直立あるいはやや後傾していた、2列シートを持つセダンのキャビンの背面は、クライスラーエアフロー(1934年)以降、なだらかに前傾するようになった。それがプレーンバックである。 1960年代に入ってから登場したファーストバックはスポーティさを出すために、すなわちスタイリング上の目的で採用された例が多かった。実用性を考慮した最初のファーストバックセダンはルノー16 (1965年)である。なお、テールゲート付きセダンという観点では1949年のカイザートラベラーが早い例としてあげられる。

1960年代半ばにヨーロッパでは前輪駆動車(以下FWDと略)が小型車を中心に急速に普及した。ルノーは1965年に同社2番目のFWD乗用車として、ルノー16を登場させた。それは、テールゲート付きワゴン型乗用車のパイオニアであるルノー4のコンセプトを中型車に導入した世界初のモデルで、ラッゲージスペースの多彩さを特徴とした。大柄なテールゲート付きボディ、FWD、スペアタイアのエンジンルーム搭載に加え、折りたたみ/脱着可能なリアシートにより、室内は一般的5人乗りセダンから2人乗りステーションワゴンにまで多様に変化した。実用性に関してただひとつの難点を挙げるならローディングハイトがバンパーレベルまで下げられていなかったことである。ルノー16と同様のデザインを持つ日本車の例は、トヨペットコロナ5ドアセダン(1965年11月)、三菱コルト1000 F 3 ドア(1967年12月)等があったが、日本では時期が早すぎていずれも1代限りで姿を消した。

【写真13】ルノー16のシートアレンジ 《カタログより》

FWDツーボックスセダンの先駆者は1959年に登場したオースチン/モーリスミニである。ミニは「最小限の外形寸法」の中に「最大限のスペース」を得ることを設計思想のひとつとして開発された。ミニはハッチバックではなく、ラッゲージルームには下部にヒンジのあるトランクリッドが付き、室内とはつながらなかった。

現在の小型車に標準的なボディタイプのひとつとなっているハッチバック付きツーボックススタイルを最初に採用したのは1964年秋に発表されたアウトビアンキプリムラ(イタリア)であろう。しかし、ツーボックススタイルが本格的に広がり始めたのは1972年1月ルノー5が登場してからである。それはFRの小型車にまで及んだ。アウトビアンキもルノーもバックドアはバンパー真上から開いた。

【写真13b】アウトビアンキプリムラ(1964年) 《カタログより》

ワンボックス車は、車高を高くとって運転席を車体の前部に置き、折りたためる2/3列めシートを設けたものであり、限られた全長の中では最も多用途に使えるデザインのクルマである。成功したワンボックス車の初期の例としては1955年に登場したフィアット600ムルティプラがあげられる。リアエンジン乗用車のフィアット600をベースに運転席を車体の最前部まで移動させ、3列シート6人乗りを実現したものである。後席をおりたたんで最大400kgまで積載できた。

日本のワンボックス乗用車は、1966年に登場したマツダボンゴが最初だが、普及したのは1970年代後半以降である。しかし、運転感覚が乗用車と違うこと、乗降性がよくないこと、衝突安全性で不利なことなどから現在ではセミボンネットタイプに切り替えられている。

アメリカ、ヨーロッパ、日本で新しい形の乗用車としてすっかり市民権を得たミニバンは、キャブオーバータイプワンボックス車とセダン派生ステーションワゴンの中間的性格を持つが、多様なシートアレンジのできるものが多く、現在もっともオールマイティな実用乗用車である。このカテゴリーの牽引役となったのは1984年に登場したクライスラー社のボエジャー/キャラバンとルノーエスパスだが、そのコンセプトを最初に量産したのはニッサンプレーリーで1982年のことであった。プレーリーは全長4090mm、全高1600mmのボディながら3列シート/8人乗りを可能としていた。

5.実用性に関する地域性

クルマがどんな性能を必要とするかはそのクルマが売られる市場の使用環境が大いに影響する。トランクの実用性(できるだけ広いスペースと使いやすさ)を重視するユーザーが多いのはヨーロッパである。日本車の中にはヨーロッパでも販売する車種と日本国内だけでしか販売しない車種でトランクのローディングハイトを変えていた例があるほどである。もちろん前者は低いローディングハイトを持ち、後者はそうではなかった。これは日本ではヨーロッパほどトランクの実用性を重視していないことを物語っている。これらのことは冒頭に紹介したスーパーの駐車場での車のとめ方からもわかっていただけると思う。

使用頻度の違いはトランクリッドの開け方にも現れている。ヨーロッパ車のトランクリッドには、キー無しで開けられるプッシュまたはプル式のオープナーが付いているものが多い。

最近ではその使命を果たしたのか目にしなくなったが、かつてヨーロッパの自動車雑誌の新車評価記事には必ずトランクルーム容量の実測データが紹介されていた。同時にローディングハイトやキー無しで開けられるかについてもチェックされていた。

テールゲート付きファーストバックのところでそれは日本に登場した当時根付かなかったと書いたが、1977年1月登場のファミリア以降続々とツーボックスハッチバック車が現れ、その影響は中型車にまでおよんだ。しかし、定着したのはコンパクトクラス以下に絞られた。一方、実用性を重視するヨーロッパではミディアムクラスまではハッチバック付きのモデルを用意している車種が多い。

6.おわりに

ラッゲージスペースの実用性を左右するポイントについて概観してみたが、実際の車両企画/開発に際しては、そのクルマの実用性にどれだけのプライオリティが置かれるかで採用される内容が決まってくるものである。とはいえ欧州車には走りの性能はもちろんのこと、ラッゲージルームの実用性を含むあらゆる面において高い水準を備えているものが多く感心させられる。

(本原稿は1998年度トヨタ博物館紀要に執筆したものをベースに一部変更して紹介した)

参考文献

1.「週刊MOTORCAR」第89号日本メールオーダー(1979.11)

2.「新しい自動車のメカニズム」誠文堂新光社(1967.12)

3.「自動車のアルバム1964」誠文堂新光社(1964.3)

4.「'66自動車のアルバム」誠文堂新光社(1996.3)