前回の三菱によるカイザー・フレーザー・ヘンリーJとジープ、および日野ヂーゼル工業によるルノーを紹介したが、今回は日産自動車によるオースチンおよびいすゞ自動車によるヒルマンについて紹介する。ちなみに、1952年4月~1953年3月の1年間にわが国で生産された乗用車は当時の運輸省データによると、日産2213台、トヨタ2044台、その他763台で合計してもわずか5020台という時代の出来事である。

◆ オースチンA40、A50(日産自動車)

日産自動車が英国のオースチン社と技術提携したのは1952年12月であったが、提携した理由については、日産自動車30年史に、当時の浅原源七社長が従業員に対して行なった1953年の年頭挨拶の一部を引用しているので紹介したい。「オースチン社との技術提携は、全般的基礎に立った方策であって、敗戦の空白によって立ち遅れた設備機械、そして人をも世界の水準に引き上げようとの考えです。とくに人については、世界の水準からみれば田舎者であります。このさい堂々と先進国と手を結んで、与えるべきはあたえ、取るべきはとる態度で技術の方法を見聞し習得して、率直に導入することが、オースチン社との提携を結んだ根本です。」とある。

オースチンA40サマーセット(Somerset)の組み立て第1号車が鶴見オースチン工場をラインオフしたのは1953年4月で、その後国産化を進めたが、1954年9月、英国でA40からA50ケンブリッジ(Cambridge)へのフルモデルチェンジが実施されたのに伴い、日産自動車でも1954年10月からA50の組み立てが行なわれ、12月に第1号車が完成した。A50はオースチン初のモノコックボディーと新設計のBシリーズ・エンジンが採用されていた。技術提携から3年6ヵ月後の1956年5月、A50の完全国産化を達成している。

1960年3月末、当初の契約期間7年4ヵ月に達するが、期間満了を待たず1959年12月にオースチンA50の生産を終了している。

1954年型オースチンA40サマーセットのカタログ。1947年に発売されたA40デボン(Devon)の後継として、1952年にボディーを一新して登場したモデル。Bシリーズ1200cc直列4気筒OHV 42psエンジン+4速MT(1速はシンクロなし)を積み、最高速度109km/hであった。サイズは全長4050mm、全幅1600mm、全高1630mm、ホイールベース2350mm、最低地上高190mm。サスペンションはフロントがダブルウイッシュボーン+コイルの独立懸架で、リアは半楕円リーフのリジッドであった。1953年5月、東京・丸の内のホテル・テイトで通産大臣をはじめ、英国大使館、諸官庁、同業他社、販売店、協力工場、貿易業者などを招いて発表会が行なわれた。大卒初任給1万1000円ほどの時代、販売価格は112万円であった。カタログの背景には当時ダグラスDC-6とバトルを繰り広げていた、3枚の垂直尾翼を持つ美しいロッキード・コンステレーション(コニー)が描かれている。

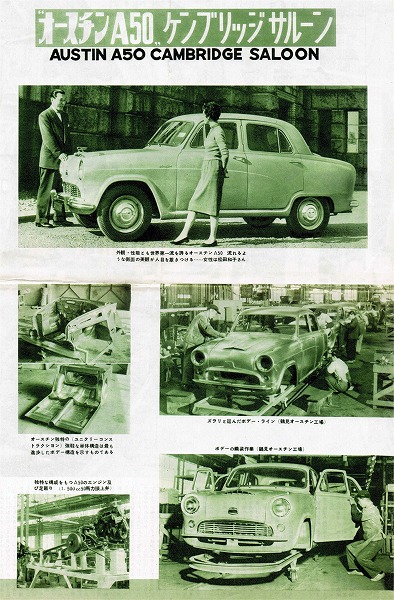

1955年型オースチンA50ケンブリッジのカタログ。オースチン初のモノコックボディーに新設計のBシリーズ1500cc直列4気筒OHV 50psエンジン+4速MT(1速はシンクロなし)を積み、最高速度128km/hであった。サイズは全長4110mm、全幅1580mm、全高1550mm、ホイールベース2510mm、最低地上高180mmで低く、長くなったが、全幅は20mm狭くなった。しかし、室内幅は50mmほど広くなっている。英国では1957年に後部のデザインを変更してA55ケンブリッジとなったが日産では採用されなかった。また、英国には同じボディーに1200ccエンジンを積んだA40ケンブリッジも存在したが、日産があえて新エンジンを搭載したA50を採用したのは、自社開発のセドリックを視野に入れた選択であったのかもしれない。

上の2枚は1955年に発行された「ニッサングラフ・オースチントピックス」。一面にはまさにラインオフするA50ケンブリッジが載っており、キャプションは無いが、ユニオンジャックの左の人物は浅原源七社長のようであり、隣には酒ビン(スコッチ?)を手にした人物が立つなどの雰囲気から1号車と思われる。鶴見オースチン工場のボディー組み立て、艤装ラインの様子が分かる。

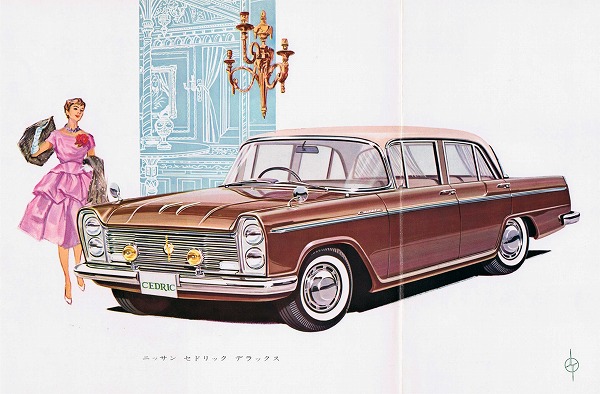

1955年にトヨタ自動車からトヨペットクラウン、1957年には富士精密工業からプリンススカイラインと、近代的な1500ccクラスの純国産車が出現した中で、日産自動車も、1959年7月には斬新な小型車「ダットサンブルーバード」を発表(発売は8月1日)し、翌1960年3月には、オースチンに代わる中型乗用車「ニッサンセドリック」を発表(発売は4月1日)した。セドリックは日産自動車がオースチンの国産化によって吸収した、乗用車製造のノウハウに加え、日産技術陣の総力を結集して新しい技術を加え、オースチンを超えるスタイル、性能、乗り心地を実現した最高級の中型乗用車であった。

上の2枚はセドリック最初のカタログから。当時の川又克二社長の挨拶文が載っている。このクルマはデラックスで価格は101.5万円であった。ほかにスタンダードも設定されていた。1950年代後半にアメリカ車で流行したラップアラウンド式フロントウインドーを持つモノコックボディーを採用し、サイズは全長4410mm、全幅1680mm、全高1520mm、ホイールベース2530mm、最低地上高190mmで、1488cc直列4気筒OHV 71psエンジン+4速MT(1速はシンクロなし)を積み最高速度130km/hであった。

セドリックのカタログに差し込まれていた「セドリックものがたり」のソノシート。このころ音の出る宣伝媒体としてソノシートはよく使われた。「セドリック」という名前は、英国のバーネット夫人の名作「小公子」の主人公セドリックにちなんだもので、強く、正しく、美しい少年の代名詞として広く全世界の人々に親しまれており、ニッサンセドリックも、この若い貴公子のようにすべての人から愛され、親しまれるようにとの意味をこめて命名されたものであった。

◆ ヒルマンミンクス(いすゞ自動車)

いすゞ自動車が英国のルーツモータース社と技術援助協定を結んだのは1953年2月(政府認可は3月)であった。ルーツモータース社は日本進出に強い意欲を持っており、1952年4月には同社単独で日本での組み立て・販売計画を発表し話題をにぎわした。しかし、日本政府に反対されたため、提携相手となる日本企業を探していたところ、同じころ提携先を探していたいすゞ自動車と思惑が一致したのである。

ヒルマンの組み立ては当時休止中であった大森工場を改装して行なわれた。いすゞ自動車の「一から学んでみよう」という考えから、工場のレイアウトもすべてルーツモータース社の設計であった。ヒルマンの組み立て第1号車がラインオフしたのは1953年10月で、11月に東京・高輪の光輪閣で発表会が行なわれ、同時に発売された。

1956年にフルモデルチェンジされ、100%国産部品によるクルマがラインオフしたのは、組み立て第1号からちょうど4年後の1957年10月であった。ボディーの国産化に当たっては新三菱重工業に委託し、1957年3月から1964年4月までにサルーンの車体4万3039台、さらに1958年11月からバンの車体7255台をサブアッセンブリーの形で受け取っている。ヒルマンは1962年4月にベレル、1963年6月にベレットが発売された後も販売されたが、1964年6月に生産を終了した。ヒルマンの生産台数はバンを含め5万9056台であった。

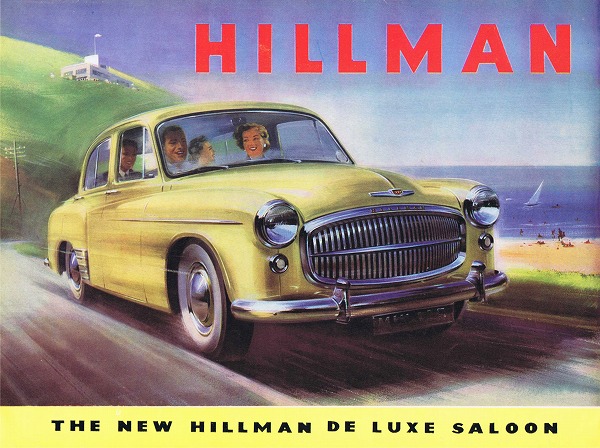

上の2枚は初期のカタログで、製造会社いすゞ自動車株式会社と印刷されているが、英国仕様のカラー印刷に日本語を印刷したもので、いすゞで生産したサルーンのほかに、日本では造っていないカリホルニアン ハードトップ クーペ、コンバーティブル クーペ、エステート カーが含まれている。1265cc直列4気筒SV(サイドバルブ)37.5psエンジン+4速MT(1速はシンクロなし)を積み、サスペンションはフロントがダブルウイッシュボーン+コイルの独立懸架で、リアは半楕円リーフのリジッドであった。サイズは全長4000mm、全幅1575mm、全高1524mm、ホイールベース2362mm、最低地上高178mm、乗車定員は4名であった。サルーンの価格は102.5万円であった。

このカタログのクルマにはステアリングホイールが描かれていない。おそらく右ハンドル、左ハンドルのどちらの仕向地にも使えるようにしたものであろう。

総販売元・やまと自動車株式会社とあるが、これはヒルマン販売のために新設された会社で、いすゞからルーツに支払った契約料のイニシャルフィー4900万円を英国に送金せずにルーツが出資し、いすゞが5100万円を出資して設立された合弁会社であった。

1955年型ヒルマンミンクスのカタログ。エンジンが1390cc直列4気筒OHV 43psに換装され、ホイールベースは変わらないが、サイズが若干大きくなり全長4112mm、全幅1613mm、全高1549mmとなった。旧型が4人乗りであったため、特に営業車として不評であったが、5人乗りに改善されている。

1956年にフルモデルチェンジしたヒルマンミンクス。レイモンド・ローウイがデザインした1953年型スチュードベーカーに似たスタイルはルーツモーター社の手によるが、ローウイ事務所のアドバイスを受けたと言われる。エンジンは1390ccだが出力は55psに強化され、最高速度128km/h。サイズは全長4095mm、全幅1555mm、全高1511mm、ホイールベース2438mm、最低地上高178mm、乗車定員は5名であった。その後、1958年6月には外寸はそのまま、室内幅を増やし乗車定員を待望の6名としている。1959年にはエンジンを1494cc、62psに強化し、最終的には70psまで引き上げられていた。

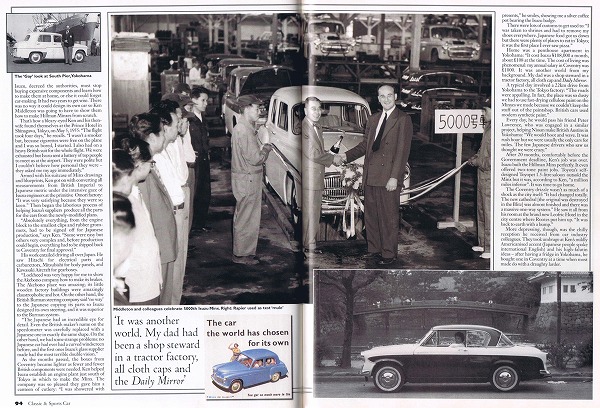

上の2枚は「Classic & Sports Car」誌1997年1月号から引用したもので、「帝国のルーツ(Rootes of an empire)」と題する興味深い記事があったので紹介したい。ルーツモータース社の当時26歳であった若きエンジニア、ケン・ミドゥルトン(Ken Middleton)がいすゞ自動車との技術援助契約にもとづき、1955年5月から20ヵ月間いすゞ自動車に技術指導をしたときの回想録である。注目したいのは「日本で造ったヒルマン ミンクスはコベントリー製よりはるかに品質が良かった」ということと、「日本の優れた点をルーツモーター社にフィードバックしたが、だれも聞く耳を持たなかった。ただ、いすゞから支払われるロイヤルティーを受け取ることしか興味がなかった」と語っていることである。大英帝国の驕りか、やがてルーツモータース社にとどまらず、英国の自動車メーカーはつぎつぎと消えていった。

2枚目の中央の写真は5000台目のいすゞ製ヒルマンがラインオフするところで、シャンパンのボトルを手にケン・ミドゥルトンと握手しているのは当時の三宮吾郎社長であろう。

4月12日付朝日新聞の「窓」欄に「工学のノーベル賞」と題する記事が載った。一部を紹介すると「英国が、工学分野で人類に貢献した業績をたたえる『クイーンエリザベス工学賞』をつくり、世界中から推薦を求め始めた。賞金は100万ポンド(約1億3000万円)で、第1回の授賞式は来春、バッキンガム宮殿で開かれるという。英国は産業革命発祥の地でありながら、その後は工学のような実学や応用研究は軽視され、製造業は見る影もなくなってしまった。一方、ノーベル賞受賞者が輩出するなど基礎研究分野での強さは圧倒的だ。しかし、経済発展のためには、基礎的な研究成果を現実の技術につなげることが欠かせない。工学の地位を上げ、優秀な人材を集める必要がある、ということだろう」とある。遅きに失する感はあるが、健闘を祈りたい。わが国も同じ轍を踏まねばよいが、杞憂であることを祈る。

上の2枚はヒルマン国産化をとおして修得した技術を結実させ、いすゞ自動車が独自に開発した最初の中型乗用車「いすゞベレル(Bellel)」。1961年10月発表され、翌年4月発売された。エンジンは直列4気筒OHVで1491cc 72ps、1991cc 85ps/95psおよび1991ccディーゼル55psの4機種があり、4速MT(1速はシンクロなし)が搭載された。サイズは全長4485mm、全幅1690mm、全高1493mm、ホイールベース2530mm、最低地上高195mm、乗車定員は6名であった。欧州調の落ち着いたデザインと三角形のテールランプが特徴であった。価格は79.8万円~110万円。1963年4月、ベレルディーゼル車は、日本におけるディーゼル乗用車のパイオニアとして「独創的かつ優秀な技術製品」と評価され「1962年度日本機械学会賞」を受賞した。しかし、既にクラウン、セドリック、プリンス グロリアなど競合車がおり販売は苦戦を強いられた。

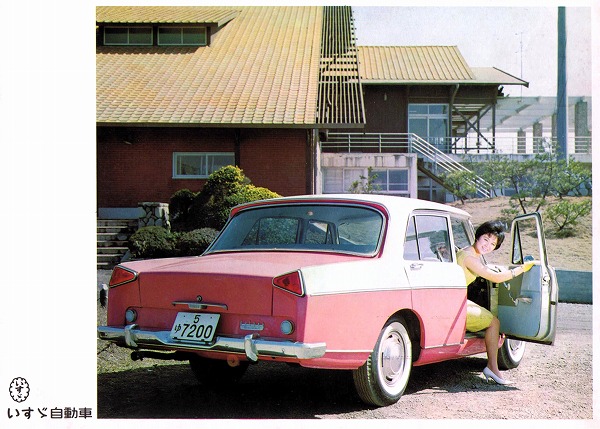

ヒルマンに代わる小型車としていすゞ自動車が独自に開発し、1963年6月発表(発売は11月)された「いすゞベレット(Bellett)」。エンジンは1471cc、63psのガソリンと1764cc、50psのディーゼルがあり、4速MT(1速はシンクロなし)が設定されていた。サスペンションは4輪独立懸架で、フロントがダブルウイッシュボーン+コイル、リアはダイアゴナルリンク+コイルと横板バネよるスイングアクスルであった。サイズは全長4090(スタンダードは3995)mm、全幅1510(1495)mm、全高1390(ディーゼルのスタンダードは1405)mm、ホイールベース2350mm、最低地上高205(ディーゼルのスタンダードは220)mm、最高速度は104~137km/hであった。多様化するユーザーの好みに対応するため、シート(バケットかベンチ)、トランスミッションコントロール(ダイレクトかリモート)の組み合わせを自由に選択できるのが新鮮であった。

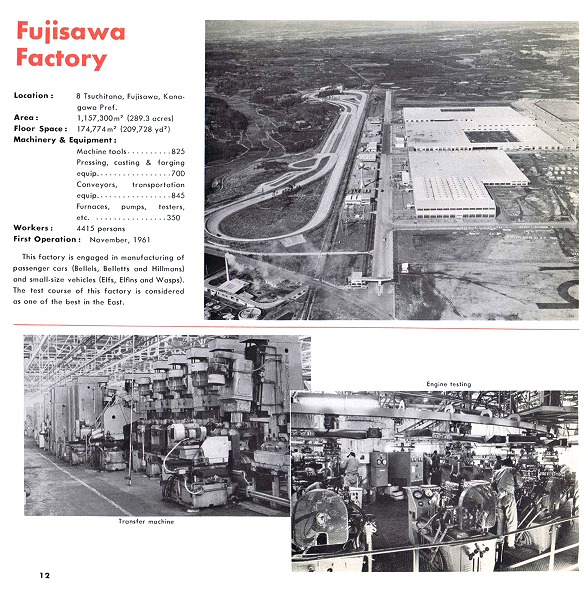

上の2枚は1964年3月に発行された英語版「いすゞ自動車の概要」に掲載された藤沢工場の様子。1961年10月、藤沢製造所が発足し、翌月開所式が行われた小型車専用工場でいすゞ自動車初の本格的プレス工場をはじめ近代的な設備が導入され、敷地内には一周3kmのテストコースも併設された。ヒルマンの1962年型以降のモデル、ベレル、ベレットはこの工場から巣立っている。1953年10月、ヒルマンのCKDからスタートしたいすゞの乗用車生産は、わずか8年でここまで成長したのである。

その後のモータリゼーションの普及とともにわが国の自動車産業はめざましい発展を遂げたが、いま韓国、中国などで自動車産業をはじめ製造業が急成長するなかで、わが国の製造業を衰退させないよう知恵を働かせるときではなかろうか。