今回は、1958年5月発売されたスバル360の増加試作型のカタログを紹介する。

わが国初の量産型軽四輪乗用車としては、1955年に鈴木自動車工業(現・スズキ)からスズライトが発売されたが、1957年には商用車に限定されてしまい、スバル360が唯一の軽四輪乗用車であった。東洋工業(現・マツダ)からR360クーペが発売されたのは2年後の1960年である。

増加試作型とは、本格的な生産開始の準備的なクルマで、現在では市販はまずされない代物であろう。スバル360の増加試作型は60台造られ、50台が東京地区で市販され、残りの10台は最終的な走行試験に使われた。

一般向けの公開は3月28日、東京地区のサブディーラーとなった白木屋(のちの東急百貨店日本橋店、現在は再開発され「COREDO日本橋」となっている)で3日間にわたって発表展示された。発売第1号車のオーナーとなった松下幸之助(当時松下電器産業社長)を筆頭に、宮本晃男(自動車評論家)、吉葉山(横綱)、佃公彦(漫画家)、巌本真理(バイオリニスト)、源田実(元海軍の名パイロット、当時参議院議員)などの著名人が熱烈な支持者となってオピニオンリーダーの役割を果たし、スバル360の販売に少なからず貢献している。

価格は42万5000円で、当時の国産車で860ccのダットサンセダン、748ccの日野ルノー4CVの62万円に比べれば安価であったが、事務系の大卒初任給1万5000円ほどの時代、多くの庶民にとっては高嶺の花であった。ちなみに、開発リーダーであった百瀬晋六をはじめスバル360の開発にかかわったスタッフのなかで、発売されたスバル360を購入できる者はひとりもいなかったそうである。多くのスタッフは発売数年後に中古のスバル360を購入したという。やがてマイカーに対する庶民の夢は、豊かさや憧れの象徴として1960年代中盤から「3C(Car、Cooler、Color TV)」を「三種の神器」と呼ぶようになる。

スバル360は基本形状を変えずに「チェンジレス・チェンジ」を重ね、1970年まで生産された。

わずか50台の増加試作型を売るために製作された、スバル360最初のカタログ。20.7cm×29.5cm×8頁の立派なものであった。スバル360のボディーデザインは、以前三菱重工業で船の内装デザインなどを手掛け、1952年に創立された日本インダストリアルデザイナー協会(JIDA)の初代理事長を務めた、工業デザイナーの佐々木達三に依頼している。表紙のモデルは女優の馬渕晴子。

実にシンプルな運転席。メーターは速度計のみで燃料計もない。落下式の燃料タンクは2層式になっており、メインの燃料がなくなりエンストしたら、サブタンクの燃料コックを開けて走り、速やかにガスステーションを目指せという割り切ったものであった。

大人4人が楽に乗れることを最優先に練られた卓越したパッケージングを持つ。身長178cmの私が楽に乗れたのは、開発チーフの百瀬晋六が180cmの長身であったからであろう。右側後方の吸気用エアダクトグリルが無いのが増加試作型の特徴。

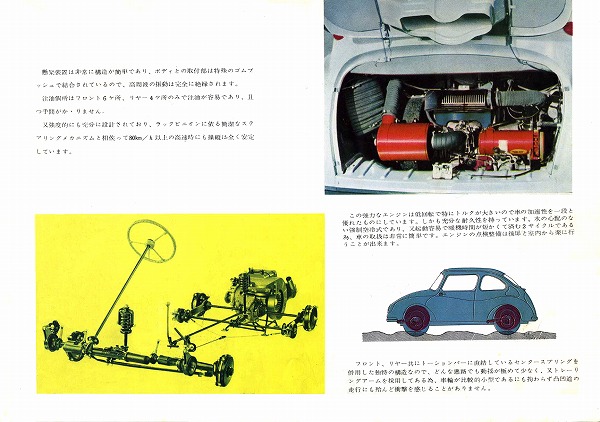

大人4人のスペースとドライバーの快適なドライビングポジションを確保するために工夫された足回り、フロントがトレーリングアーム、リヤはスイングアクスルの4輪独立懸架で、フリクションダンパーと前後ともトーションバーとセンタースプリングを併用した独特な方式を採用。ステアリングはラック&ピニオン方式を採用している。エンジンは強制空冷2サイクル直列2気筒356cc、16ps/4500rpm、3.0kg-m/3000rpm、3速MTのシフトパターンはリンク機構を省略していたので横H型であった。

主に足回りの先行テスト用に仕立てられた「台車」。パイプを使ったスペースフレームを持ち、360用エンジンはまだ完成しておらず、ドイツ製ロイトの400ccエンジンが代用されていた。スバル360のために開発されたブリヂストン特製の10インチタイヤを履いている。当時はどの自動車メーカーもテストコースを持っていなかったから、この姿でもテストは一般公道で行なわれた。

1958年3月5日、東京地区のメインディーラーとなった伊藤忠商事の本社ショールームで開催されたスバル360増加試作型発表会の様子。3月3日に東京・丸の内にあった富士重工業本社で発表記者会見を行なった際は、富士重工業にとってはじめての記者発表であり、現車を用意しておらず、記者たちに「スバル360はどこに置いてあるのか?」と聞かれ、あわててスバル360を2台搬入するというハプニングがあったが、さすがに2回目となるとクルマの下まで見やすいよう気配りがされていた。この写真では増加試作型の特徴である右側後方の吸気用エアダクトグリルが無いのがよく分かる。

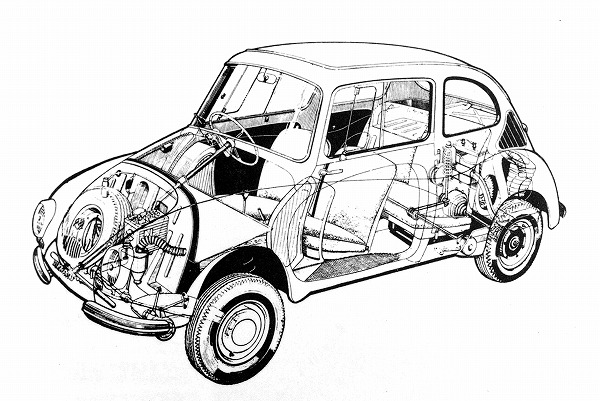

これは発表時に公開された透視図。「てんとう虫」の愛称をもつスバル360は、いま見ても古さを感じさせないし、運転しても実に楽しいクルマであった。国産車のなかでも傑作車のひとつであろう。剛性の高い曲面を多用したモノコックボディーの採用で鋼板は0.6mmと薄く、屋根には繊維強化プラスチック(FRP:Fiber Reinforced Plastics)が使用された。いずれも航空機技術を活かしたもので、わが国の自動車に初めて採用されたものであった。中島飛行機では運動性能に影響を及ぼす重量について、とりわけ厳しく管理されていたと言われる。1959年に「プリンス」を生産していた富士精密工業が600cc空冷水平対向4気筒エンジンのRR駆動方式の小型車を開発し、そのクルマのテストの随伴車の1台にスバル360を使用していたので、運転する機会があったが、公道でのテスト車の走行ルートはほとんどが未舗装の悪路であったにもかかわらず、高速走行しても故障もなく実に快適に走れたと記憶する。

じつは富士重工業設立の前に、富士産業と社名を変えた中島飛行機がGHQ(連合国軍総司令部)の指令によって財閥解体の指定を受け、12の第二会社に分割されたうちの1社、富士自動車工業が1954年に1.5ℓの小型車(コードネームP-1)を完成している。「すばる1500」と命名されたが、生産設備や販売網づくりに莫大な資金を要することから商品化には至らなかった。

東村山にあった通産省機械試験所のテストコースに現れたP-1の第1次試作モデル(コードP105)1号車。ホイールベース102in(2667mm)で3台作られた。このころは擬装もせず、せいぜいグリルやモールディングなどの光物をはずしただけで公道テストが行なわれていた。機械試験所のテストコースは当時わが国唯一のテストコースで、予約を取るのが大変で、予約が取れた日にあわせてテスト日程を組むという状態であった。一周2kmの長楕円形周回路の曲線半径は65mで設計速度は80km/hと60km/hで、ほかに波状路、ベルジヤン路、スキッドパッドがある程度であり、けっして満足できるものではなかったが貴重な存在であった。やがて、名神高速道路をはじめとする高速自動車道の整備が進むと高速時代に突入、自動車の普及とともに公道でのテストは難しくなり、自動車メーカーが自前のテストコースを持つようになると、機械試験所のコースはその役目を終える。

第1次試作モデルに大幅な改良を加え、ホイールベースを100in(2540mm)に変更した増加試作型(コードP100)。「すばる1500」と命名され、17台作られたうち8台が社用車に、6台がタクシーとして使われ、たいした故障もなく10万km走り,社用車として使用された4号車は40万kmを故障なく走り、抜群の耐久信頼性を発揮したという。

スバル360の発売から7年後の1965年10月21日、富士重工業最初の小型乗用車スバル1000が赤坂の東京ヒルトンホテルに於いて記者発表され、同月29日から東京・晴海で開催された第12回東京モーターショーで一般公開された。

1ℓ水平対向4気筒エンジンを積むFF駆動方式の小型車であったが、特筆すべきはドライブシャフトに使われた等速ジョイントであろう。いまでは世界中で採用されているDOJ(Double Offset Joint)を世界で初めて商品化したのである。DOJは前輪駆動用のドライブシャフトに使う等速ジョイントで、終減速機側の伸縮するジョイントとして使用するもので、日本のベアリングメーカーNTN社から当時提携していた英国GKN(Guest, Keen & Nettlefolds)社のマイクロフィルムの中から、試作されたこともないDOJの原案を発見したと提案があり、急きょ試作依頼して商品化に成功したと言われる。

第12回東京モーターショーで配布されたスバル1000最初のカタログ。まだ詳細なスペックは記載されておらず、別刷りの「スバル1000仕様概要」が挟み込まれていた。ホイールキャップなど生産車とは異なる。

モーターショーで手にしたカタログに挟み込まれていた富士重工業の貸コースの案内と割引定期券。料金は小型車持ち込みで1時間300円を240円に割り引くとある。当時、免許証所有者がいまの4分の1ほどであったから、免許証を取ってもらう算段から始めなければならなかった。

スバルに関しては拙著『富士重工業 - 「独創の技術」で世界に展開するメーカー』が近く三樹書房から発刊される予定であり、中島飛行機から富士重工業への変遷の小史、およびスバル360から最新のスバル車までをカラーカタログでたどったスバル車史である。スバルファンのみならず、多くのクルマファンに楽しんでいただければ幸いである。